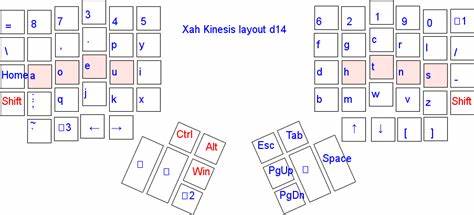

在代码编写和文本编辑领域,键盘的光标导航效率对工作流的流畅性和用户体验有着至关重要的影响。Vim作为一款经典的文本编辑工具,它采用了独特的HJKL键进行光标移动,而另一种反T型的键位布局(IJKL)也因其直观性和操作便利性被提出和讨论。本文将全面探讨这两种键位设置的优劣,结合按键易用性、命令使用频率以及二连击组合等角度,为广大编程人员和文本处理爱好者提供有价值的参考。 Vim的HJKL键源自早期ADM-3A终端键盘布局,该设计初衷是将光标移动功能集中在主键区,方便手指不用离开主行就能快速操作。HJKL分别对应左、下、上、右四个方向的光标移动,其中k键被认为按压难度最低,得分最高为1分。其他按键的易用性则由手指伸展和键位位置决定,j键紧邻k键,按压难度稍低而得分0.9,l键相对远些得分0.7,h键则相对较远且需要食指大范围移动,得分0.5。

在现实使用中,光标移动命令的频率极大地影响整体效率。根据Emacs命令使用频率的统计数据,向下移动的命令最高占到17.10%,向上15.48%,向右5.51%,向左3.23%。虽然统计基于Emacs键位绑定,在一定程度上能够反映光标移动的使用比例。相比之下,此外还有简化频率的数据更符合真实按键次数,比如向下2%、向上1.5%、向右和向左均约1%。 通过将按键易用性得分与相应命令的频率相乘,并对四个方向求和,可以得出整体键位布局的效率评分。按照此模型,传统的Vim HJKL布局得分为31分,而反T型IJKL布局能达到34分,略胜一筹。

反T型布局核心在于将光标上下移动的键移至字母I键上方,相对较易触及的位置,这样不仅在单次按键时手指运动负担更轻,也减少了多次光标移动间手指的频繁跨区移动。更为重要的是,考虑到二连击(bigram)频率,即紧接动作的组合键,反T型优于传统HJKL。HJKL布局中,左移和下移需相对远距离伸展食指,通过大量二连击导致手指疲劳。而反T布局能够让中指承担关键的上下移动,食指则负责左右移动,两者分工明确且动作协调,更适合长时间高频率编辑。 除了效率和生理负担,直观性也是影响键位设计的重要因素。反T型布局的形态与传统方向键的“倒T”形态类似,用户无需额外记忆即可快速理解和上手,节省学习成本。

相比之下,Vim的HJKL键由于键位分布较为分散且不符合大部分用户对方向的直觉感受,初学者常感困惑,需要更多时间适应。 更具实验性的观点来自于Google的Pacman键盘测试,参与者需要快速移动角色避开障碍,这种高频率且多方向的操作验证了反T型设计在快捷连续方向变换时的优势。 虽然反T型在整体效率、舒适性、和直观性方面略胜,但这并不意味着传统的HJKL没有其优势。HJKL作为Vim经典设计,其最强之处在于其已经被大量用户深度使用,形成了强大的肌肉记忆,且与大量Vim插件和配置保持兼容。创新的键位尝试往往需要与稳定的工作流权衡,是否采用取决于个人需求和适应能力。 在键盘布局史上,Vim的HJKL键位设计可以追溯到上世纪七十年代,原始终端的机械和布局限制使得设计者必须在方便性与实用性之间找到平衡。

反T型布局则是现代对于键盘导航需求再优化的尝试,强化了人体工程学的原则,减少不必要的手指伸展。 键位设计效率除单键容易度和频率统计外,现代研究也重视组合连击的代价和手指疲劳度。对于开发者而言,长时间躺键盘操作需要合理安排按键位置,减少重复伸展和提升触键精准度,才能保证身体健康与工作效率并行。 综上所述,传统的Vim HJKL键位布局凭借深厚的历史积淀和广泛的生态系统依然是文本编辑的经典选择,而反T型布局提供了更人性化的按键易用性和效率优势,更适合追求操作轻松及快速上手的用户。选择何种布局,最终取决于个人习惯、使用场景以及对键盘操作舒适性的重视程度。未来,结合智能按键设计和动态布局调整或许能够带来更加灵活和高效的光标移动解决方案,为文本编辑器使用者带来更优质的体验。

。