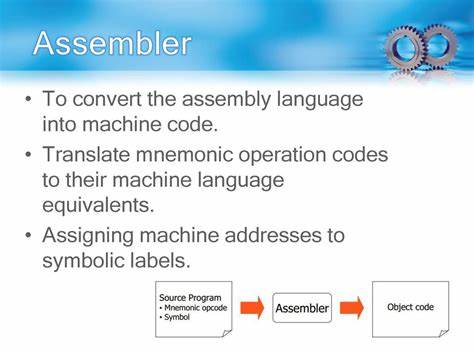

在人工智能领域,尤其是自然语言处理(NLP)和大型语言模型(Large Language Models, LLMs)的应用中,令牌(tokens)成为衡量模型交互强度的重要单位。近来,用户和开发者普遍关心一个问题:每个月究竟会使用多少令牌?这个问题看似简单,却涉及诸多变量,包括使用频率、交互内容长度、模型类型及费用结构等。通过深入探讨令牌的定义及其使用情况,我们可以更清晰地理解个人及企业如何有效管理每月的令牌消耗。令牌到底是什么?从根本上说,令牌是把文本分割成更小单元的基本单位,类似于词语或子词。不同的模型采用的分割方式有所不同,但目标都是将自然语言转换成可被模型处理的数字表示。例如,英文中的一个单词可能拆分成几个令牌,而中文中因其独特的文字结构,令牌划分方式也更为复杂。

令牌数的多少直接决定了模型处理信息的规模和复杂度。许多人工智能服务平台基于令牌计费,用户消费的令牌越多,成本自然越高。因此,了解每月使用的令牌量不仅关乎预算,更关系到使用效率和体验。影响令牌使用量的因素多样。首先,交互的频率决定了整体消耗。频繁查询和对话自然产生更多令牌。

其次,每次交互的内容长度影响单次消耗。长篇文本输入或输出会消耗更多令牌。例如,一次深入的产品描述生成比简单的问答消耗令牌更多。此外,所用模型的类型和大小也会影响令牌使用效率。有些模型在处理相同内容时,在令牌划分和生成上更为节省。除了用户自身的使用习惯外,平台的服务限制和计费模型也起到关键作用。

例如,Claude这类平台对免费用户设定了每五小时45条短消息的限制,这意味着在普通使用情况下,令牌消耗速度受到限制。然而,某些高频需求者则表示需要远高于这个频率的使用量,比如每分钟45条消息,显著增加了月度令牌消耗量。基于这些需求,越来越多用户倾向于采用本地化语言模型,以避免云端平台的频率和令牌数限制。本地运行的模型支持更灵活的调用频率和策略,降低长期成本和依赖风险。这种趋势也推动了开源模型和生态系统的发展。对普通用户而言,估算每月令牌使用量是一项实用任务。

可以根据日常的交互量乘以平均每条消息的令牌数,再乘以一个月的天数做初步估算。例如,如果每天发送100条消息,每条消息平均消耗50令牌,那么每月约需消耗15万令牌。企业级用户由于自动化程度更高,交互量和令牌消耗往往成倍增长,合理的监控和优化尤为重要。为应对不断增长的令牌消耗,建议制定合理的使用策略。一方面,精简输入输出内容,避免不必要的冗余;另一方面,选择适合任务的模型版本,平衡性能与成本。此外,针对特定应用场景设计缓存机制,重复查询时避免多次调用模型,也能显著降低令牌用量。

展望未来,随着人工智能技术的发展,令牌的概念和计量方式可能会进一步演变。新兴模型或许会引入更高效的令牌编码策略,降低实际消耗。同时,更多定制化和本地化的解决方案将满足不同用户对令牌消耗的需求差异。总结来说,了解每月令牌使用量不仅帮助用户控制成本,还促进更合理高效地利用大型语言模型。无论是普通个人用户还是大型企业,精准管理令牌消耗都是提升人工智能应用体验的关键环节。通过合理的使用规划和技术选型,可以在享受强大语言智能的同时,实现经济和性能的双重优化。

。