随着量子计算技术的快速发展,肖尔算法(Shor's Algorithm)逐渐成为学界和业界关注的焦点。作为一种基于量子计算的算法,肖尔算法能够在多项式时间内完成对大整数的质因数分解,这一点远远优于当前经典计算机算法的亚指数时间效率,因此引发了加密领域的巨大震动。本文将全面介绍肖尔算法的背景、机制、技术挑战以及在现实中的应用前景,并探讨其对未来密码学体系的潜在影响。肖尔算法由美国数学家彼得·肖尔于1994年提出,其核心目标是高效解决大整数的质因数分解问题。质因数分解是现代公钥加密特别是RSA算法安全性的基础。目前,经典计算机所使用的最快算法为“数域筛法”,其运行时间为子指数时间,随着整数大小增加,计算难度呈指数增长,无法在合理时间内破解大型密钥。

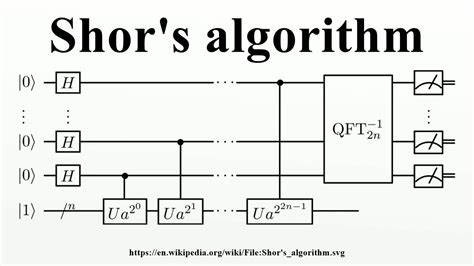

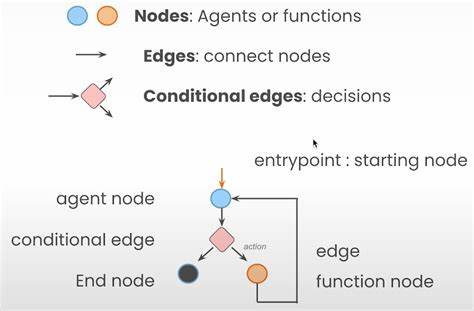

而肖尔算法利用量子计算机的叠加态和量子干涉特性,能够将分解过程转化为周期测量问题并实现多项式时间复杂度突破,为破解大型RSA密钥提供了理论可能。肖尔算法的实现基于量子计算中特有的两个关键技术:量子相位估计和周期寻址。算法流程首先通过经典计算预处理,使用欧几里得算法快速检测输入数N的明显因子以及筛去素数的简单幂次。随后,选取与N互质的随机数a,进入量子子程序以确定a在模N乘法群中的阶r,即最小正整数满足a的r次方同余于1模N。通过量子计算机执行的量子相位估计能获得关于r的精确近似,从而利用继续分数算法恢复r的整数值。获得r之后,可据此求得N的非平凡因子,这一过程对大部分输入都能有效完成,不断重复尝试便可以快速分解N。

肖尔算法的数学机理深刻体现了量子计算在解决传统计算难题上的独特优势。它将整数分解转变为一种周期性问题,通过量子叠加态同时表达多种可能的状态,加上量子傅里叶变换的强大干涉机制,使得正确周期的测量概率显著提高,远远超越普通随机搜索。相较之下,经典算法不得不依赖复杂的数论技巧和启发式方法,且随着问题规模激增,资源消耗呈爆炸式增长。尽管肖尔算法在理论上展现了量子计算突破瓶颈的巨大潜能,实践中实现它仍面临严峻挑战。当前公开的量子计算机规模有限,量子比特数量和可控误差率均制约着算法的真正落地。初期实验多以分解15、21这类极小数字的验证为主,采用核磁共振、离子阱和超导电路等多种平台,但算法的完整实现和大规模扩展尚需克服量子纠错、噪声控制等技术难题。

嘈杂中等规模量子设备(NISQ)时代的到来也带来了对肖尔算法运行稳定性的立体考验。理论研究指出,量子噪声极有可能导致肖尔算法在大尺寸半素数分解中的失败,进一步强化了实现高质量量子纠错的紧迫需求。众多科研团队正致力于通过优化算法编译、改进量子门设计和开发新型纠错码来提升实用性,努力缩短从理论突破到实用量子分解的距离。肖尔算法最直接且深远的影响体现在网络安全领域。依赖大整数分解难题的RSA公钥密码体系长期以来被认为足够安全,但若大型通用量子计算机诞生,肖尔算法即能轻松攻破该体系,导致敏感数据和通信安全面临崩溃风险。此外,基于有限域离散对数和椭圆曲线离散对数的加密协议同样无法幸免。

这一事实激发了后量子密码学的兴起,学者和工程师们开始研究可抵御量子攻击的算法,例如格基密码、多变量公钥密码及哈希基密码,意图构筑未来互联网的安全基石。尽管如此,肖尔算法的实现和量子计算的普及仍需要时间,其令人振奋的潜力也催生了新的机遇。量子计算不仅可加速密码分析,也能促进新材料设计、复杂系统模拟和优化问题求解等众多领域的发展。从信息理论角度看,肖尔算法拓宽了对计算复杂度边界的理解,推动创新的量子算法和混合计算架构不断涌现,激励业界投入更多研发资源。展望未来,肖尔算法将继续成为量子计算领域不可忽视的里程碑。随着量子硬件的发展和量子编译技术的进步,真正实现高效且稳定的质因数分解有望成为现实。

与此同时,量子安全密码技术加快跟进,力求预防并适应这场计算革命带来的冲击。社会各界关注隐私保护、数据安全和技术伦理,也将引导量子科技在合规和负责任的轨道上发展。总结而言,肖尔算法是连接数学理论、量子物理与信息安全的重要桥梁。其突破传统极限的能力展示了量子计算的巨大潜力,也暴露了现有密码体系的脆弱。理解肖尔算法的原理和影响,有助于把握量子时代的技术趋势和挑战,推动相关领域的科学研究和产业创新。未来,无论是学者、工程师还是企业决策者,均需密切关注量子计算的进展,主动布局面向量子安全的战略,以应对这场即将到来的科技变革。

。