随着计算机科学的不断发展,虚拟机和自定义CPU架构逐渐成为编程与系统设计领域的重要方向。Turbine项目正是在这种背景下诞生的,其作者以C语言为基础,设计并实现了一套16位的CPU架构和对应的模拟器,旨在探索计算机体系的核心运作机理,且以简洁明了的逻辑为特色。 从最初的灵感来源说起,Turbine的创作起因于作者在挑战“Advent of Code 2015”期间遇到的难题。这个由美国计算机爱好者发起的编程挑战激发了作者对系统编程与语言开发的深刻兴趣。过去,他大多使用高级语言开发应用程序,但面对底层计算机结构的神秘,他选择了踏入更接近硬件的世界,开始学习C语言,并尝试构建自己的编程语言和字节码虚拟机。 作者提到,《Crafting Interpreters》这本深入浅出的解释器制作指南,对他的启示尤为重要。

通过这本书,他了解了字节码虚拟机的构建原理,即通过设计一套虚拟目标机器和指令集,令代码被编译成虚拟机可识别的字节码,从而实现代码跨平台运行。这种理念不仅让语言设计更加模块化,也增强了程序的移植性。 在构建Turbine的过程中,作者决定从经典计算机科学的根基——图灵机谈起。图灵机虽然只是理论模型,却奠定了现代计算机的架构基础。作为能够解决所有可计算问题的数学模型,图灵机的三个基本特性——无限读写存储、条件分支和循环迭代——也成为了Turbine设计的核心标准。确保CPU架构具备图灵完备性,是设计任何现代处理器的前提。

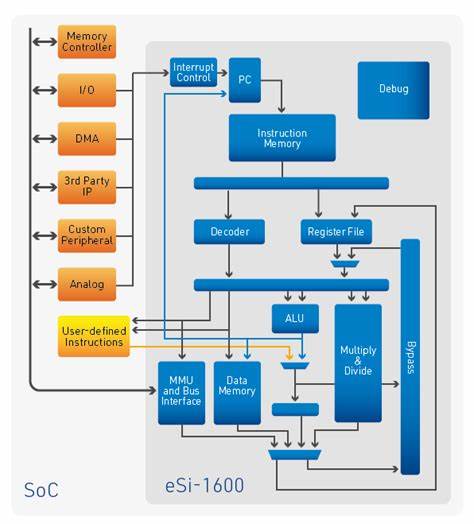

Turbine的CPU设计采用了16位数据总线,支持8位字长的存储。遍布CPU的寄存器数量虽不多,只有九个,但功能分区明确。五个通用寄存器(A、B、C、D、E)均为16位,并支持一字节和两字节的数据操作,满足不同的数据处理需求。此外,指令指针、堆栈指针、基址指针和状态寄存器则承担程序控制与运行状态反馈的职责。尤其是状态寄存器,它保存各类比较和算术运算后的标志,为条件跳转等指令提供判断依据。 在指令集设计方面,Turbine采用了极简原则,每条指令用一个十六进制数字编码,控制语义明确且范围集中。

加载、储存、移动数据的指令为CPU基本运行提供支持,堆栈操作指令则保证了函数调用与局部存储的灵活实现。多种算术和逻辑指令实现了复杂的数据处理能力,包括带进位加法、带借位减法、按位非、按位与或等。条件比较指令结合跳转指令,实现程序流程的多样化控制,完美体现了程序的图灵完备性。 实现上,作者利用了C语言对内存操作和指针的直接控制优势,设计了一个虚拟机结构体,包含了所有寄存器、内存指针以及执行状态。虚拟机的初始化函数负责内存分配与寄存器初始赋值,而执行步进函数则模拟了CPU逐条读指令、解析操作码与参数的过程。为了方便调试,开发了专门的打印函数,能详尽展示各寄存器和内存的当前状态,帮助排查潜在问题。

在代码结构选择中,作者权衡了GCC的computed goto特性与传统switch语句的利弊。虽前者可实现高效的跳转处理,但其可移植性较差,switch语句在现代编译器优化下同样能保持合理性能,且跨平台支持更优,因此成为最终的选择。此设计选择体现了对性能与兼容性之间平衡的深刻把握。 Turbine的虚拟机还配备了可扩展的设备系统,每个设备结构体包含内存映射范围及每个CPU周期所执行的函数指针,再由虚拟机在运行周期中调用。当前实现了一个简单的控制台设备,它监听指定内存地址变化,自动打印对应字符到主机终端,并实时清零内存。这种设计使得模拟器不仅能执行程序,还能展现输出,增强交互体验与调试便利。

为减轻手动编写机器码的繁琐,作者还开发了简易的汇编解析脚本,利用Lua语言对指令文本文件进行分词和映射,将汇编语句转化为二进制指令数组。虽然目前脚本功能基础,尚未支持复杂语法与宏指令,但已能有效提升开发效率,且未来有较大改进空间。 在文件加载方面,借助C标准库的文件操作函数,作者实现了对外部二进制程序的读取与加载至虚拟机内存,保证了程序运行的灵活性。通过命令行参数调用,用户能够方便地启动自定义程序,使模拟器具备良好的通用性。 体验Turbine的开发感受,作者表达了对系统编程的热爱和对现代Web开发疲惫感的对比。构建底层系统不仅带来了强烈的成就感,也让他更加理解计算机本质运作,提升了个人技术视野。

在众多自制虚拟机与模拟器项目中,Turbine以其结构清晰、实现简洁和亲和力强的设计,成为学习计算机体系结构与虚拟化技术的优秀案例。通过对委托复杂性的克服,作者展示了如何用有限的资源实现功能完善的CPU模拟系统,同时为开源社区贡献了实践代码。 总结来说,Turbine将现代系统编程、计算机架构的理论与实践完美融合,展示了使用C语言构建虚拟机的魅力和挑战。无论是希望深入硬件骸骨的计算机爱好者,还是语言设计者,抑或是泛系统开发者,都能从中获得宝贵的经验与灵感。借助开源平台,更多人能参与改进与扩展,使Turbine项目持续焕发活力,推动系统编程的普及和创新。