随着人工智能技术的不断进步,特别是大语言模型(LLM)的兴起,技术行业中出现了对这些工具在工作效率提升上带来的激进乐观态度。企业主和员工似乎在效率与便捷性上达成了罕见一致,前者期待通过技术降本增效,后者则寄望于简化工作流程,减轻负担。然而,深入思考经济体系与劳动权益的关系,我们发现这场看似双赢的局面背后隐藏着对劳动价值的系统性侵蚀。理解这一点,必须结合资本主义的基本运作机制以及技术应用的实际效应加以解析。 从经济学视角来看,资本主义是基于私有制生产资料及其盈利目的的经济制度。在这一体系中,利润的增长通常来源于生产成本的降低或产品价格的提升,其中对劳动的剥削成为重要的利润来源。

历史数据表明,自20世纪70年代以来,劳动生产率呈现显著增长,但劳动者的报酬增长远远滞后。具体而言,生产率在过去40年内增长了约75%,而相应的时薪仅提升了约10%。这种报酬与生产力之间的巨大落差,恰恰揭示了资本对劳动价值抽取的加剧。 资本主义的本质在于不断寻找新途径榨取劳动价值以维持利润水平。引入大语言模型等人工智能技术的直接效果之一,是在形式上提升生产率,减少完成单位工作的时间成本。但技术效率提升带来的利润收益,很大程度上并不会反映在劳动者收入的增长上。

相反,从管理层角度来看,这些效率提升可能导致工作量期望提高,从而使得单个劳动者的实际“劳动价值”被稀释。换句话说,虽然工作完成得更快更好,劳动者却很难获得应有的经济回报。 此外,更加棘手的情况在于技术进步可能成为裁员的借口。若原本五人团队负责完成一定数量的产品或服务,借助AI工具实现效率提升后,理论上允许企业以更少的人力完成同量或更多工作,从而压缩劳动力规模。这种趋势导致劳动力市场供应过剩,进而抑制工资水平的提升,形成恶性循环。此消彼长之间,劳动者面对的经济安全风险显著增加,职场地位更显脆弱。

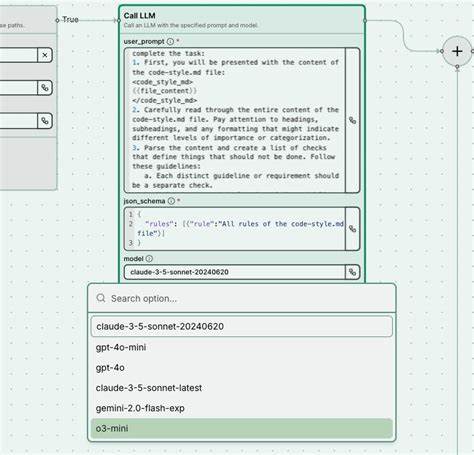

人工智能的应用,尤其在科技领域内部,也暴露出劳动者身份的矛盾性。作为技术开发者和使用者,科技从业者既是技术革新的推动者,也是被剥削的劳动者。许多人对AI未来充满理想主义期待,认为其终将解放人类劳动,提高工作满意度和创造力。然而,现实中人工智能技术的扩散尚未带来相应的经济回报分配机制改革,反而加剧了劳动价值的压缩,激化了资本与劳动之间的阶级矛盾。 面对人工智能浪潮与日俱增的压力,个体劳动者应当采取更为谨慎的态度,拒绝盲目、毫无边界地引入AI技术到工作流程中,尤其是在其削弱自身劳动地位的岗位上。技术工具的便利性不能掩盖其带来的潜在经济威胁。

深入评估人工智能在实际工作中对劳动环境的影响,辨别应用的利弊,是维护自身权益的重要前提。 更为关键的是劳动者必须认识到单凭个人力量难以抵御资本体系对于劳动价值的系统性压榨。历史经验表明,只有通过集体组织、工会的力量,劳动者才能为自身权益抗争赢得更大筹码。从十九世纪早期的棉纺织业罢工,到现代高科技行业中的劳工联合行动,每一次劳动组织的成功都彰显了凝聚力所带来的强大影响力和谈判能力。 在科技行业尤为如此,虽然行业特质使得劳动者分散且高技能,但同样展现出前所未有的组织潜力。科技工会逐渐兴起,不仅推动争取更公平的薪酬待遇,还致力于对人工智能应用规则的规范制定,确保技术变革过程中劳动者权益得到保护。

提升技术劳动者的劳动话语权和参与决策权,是应对AI带来劳动市场结构性变化的核心策略。 资本的利润驱动属性与技术创新的双刃剑特质,要求政策制定者同样介入规范之中。合理的劳动保护法规、最低工资保障、就业稳定性保障、技能再培训支持等措施,都是缓冲人工智能技术冲击、促进劳动者利益的必要环节。政府与社会各方的协同合作,将为构建更公平、更具包容性的未来劳动市场打下基础。 总结来看,人工智能技术尤其是大语言模型的应用,虽然表面上带来了工作效率的提升和操作的便利,实则在资本主义体系下加剧了对劳动的剥削和压价现象。劳动生产率和劳动报酬之间日益扩大的差距,映射出一个深刻的经济矛盾。

解决之道在于劳动者深刻认知技术变革的双面性,审慎采用技术工具,并积极参与集体行动,争取自身劳动权益的保障和提升。与此同时,政策层面的改革与社会机制的完善同样不可或缺。唯有多层面协同发力,才能在人工智能迅猛发展的时代洪流中,实现经济效益与劳动公正的长效平衡。