科学思维是现代社会推动科技发展和社会进步的核心力量,长久以来人们习惯将其定义为严密的逻辑推理、实验验证和批判性分析的过程。然而,在我们熟知的科学思维模式背后,存在着被忽视甚至遗忘的一半——直觉、想象力与创造性思维。这种被称为“科学思维的被遗忘半边”的思考方式,在科学史上起到了无可替代的作用,亦是当代科学创新不可或缺的动力源泉。科学思维的传统观念通常聚焦于事实和数据的客观分析,强调排除偏见和主观情感的影响,这不仅塑造了现代科学的严谨性,也奠定了科学方法论的基石。然而,过度强调理性有时却限制了创新的边界,使得科学家们忽视了直觉的引导和灵感的火花。一项项重大发现,比如爱因斯坦关于相对论的理论突破,正是源于他对传统物理学框架的直觉怀疑和跨界思考。

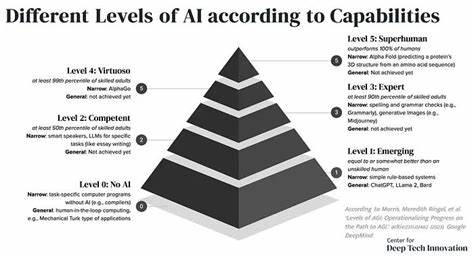

科学思维的这一被遗忘的半边,涵盖了多种非线性思维过程,包括假设的大胆设想、模式识别、类比推理以及情感驱动的洞察,这些元素往往在潜意识中作用,帮助科学家们突破传统思维的局限。历史上许多科学巨匠都认可直觉和情感在科学探索中的重要角色。伽利略、牛顿甚至图灵都有过凭借直觉做出革命性判断的经历。尽管理性验证是科学的最终标准,但直觉和灵感无疑是启发和指引的最初灯塔。现今科学教育和科研环境仍偏重于培养分析与演绎的能力,而对发展直觉、发掘创新潜能关注不足。这种教育偏差不仅影响了年轻科学家的思维完整性,也限制了科学创新的多样性和深度。

科学认知应当是一种整合理性与直觉的复合过程,二者相辅相成,共同提升理解力与创造力。在实际科研过程中,科学家们往往需要在大量杂乱信息中迅速提炼出关键线索,这种能力离不开直觉的支持。科学探索不仅是数据的累积,更是对未知的驾驭,科学家的直觉往往成为穿透迷雾的指南针。此外,跨学科研究日益成为科学创新的重要手段,不同领域的知识融合需要思维的创造性跳跃和灵活转化。单纯依赖传统理性分析难以应对日益复杂的科研挑战,柔性思维和整体观念成为必需。培养科学思维的落地策略应注重兼顾逻辑推理和创新思维。

学校和科研机构可以通过引入跨领域学习、项目制教学以及鼓励开放式讨论,激发学生和研究者的想象力和审美体验。同时,营造包容失败和质疑传统的科研文化,有助于释放直觉与感官洞察的活力。事实上,越来越多的研究表明,科学创新往往发生在认知边缘区域——即理性和直觉的交汇处。在认知科学领域,理解和利用双系统思维模型,即快思考(直觉)与慢思考(理性)之间的动态转换,能有效提升科学决策和问题解决的质量。社会层面,提升公众对科学思维整体性的认知意义重大。公众科学素养不应仅仅停留在数据理解和批判精神,更要引导其体验科学探索中的好奇心和创造精神。

这样才能促进社会对科学的积极支持及科学政策的理性制定。此外,新媒体和信息技术的发展,也为科学传播和教育提供了融合直觉与理性的多元化平台。互动式模拟、虚拟现实等技术的应用,让人们以直观、沉浸的方式感受科学之美。回望科学的发展史,我们可以清晰看到,科学进步从未仅凭冷冰冰的数据和机械的公式堆砌,而是在理性严谨与非理性的直觉启示的合力推动下实现跨越。这种“被遗忘的另一半”并非与科学对立,而是科学不可或缺的灵魂部分,是引导科学家拨云见日、洞察本质的隐形之手。未来科学的发展需要重新审视和整合这两种思维模式,构建更加包容、多元的科学认知体系。

如此一来,科学不仅能够更准确地描述世界,也能够更有创新力地开辟未知领域,真正实现知识的质的飞跃。综上所述,科学思维的被遗忘半边提醒我们,全面的科学素养应当兼顾理性与直觉,分析与创造,规则与灵感。通过整合这两种力量,科学才能展现出其无穷的生命力与能量,推动人类文明不断向前迈进。