随着互联网的发展,拥有一个高效且用户体验良好的个人博客,对于内容创作者和技术爱好者来说至关重要。然而,即使内容质量上乘,如果网站性能不佳,同样会影响用户访问体验和搜索引擎的抓取收录。作为一名坚持写作的博客主,我近期亲身经历了网站性能严重制约流量增长和搜索结果排名的困境,通过自主研发一款Jekyll插件的方式,成功解决了性能瓶颈,实现了网站流量与用户体验的双提升。对于使用Jekyll静态网站生成器的朋友来说,我希望分享这次经历,帮助更多人避开性能优化陷阱,深入理解现代网站资产管理的最佳实践。 博客性能问题的觉醒最初源于谷歌Search Console的反馈。在持续写作和发布内容后,我发现网站页面长期处于“已抓取 – 当前未编入索引”的状态,严重阻碍了自然流量的增长。

面对这种情况,我花费时间调查背后原因,逐步梳理出影响页面索引的主要因素为内容质量不足、缺乏外链、网站性能不达标三大方面。经过自我反思和数据确认,内容的提升需要长期积累,外链推广尚未构建系统渠道,而性能优化则是眼下可以快速介入的关键环节。 为了量化和分析网站的性能瓶颈,我使用了Google PageSpeed Insights工具。输入任意内容页面URL后,意外地得到较低的性能得分,40多分的低分结果让我惊觉系统存在严重的资源加载和渲染问题。尤其令人诧异的是,问题并非源自复杂代码或冗余插件,而是一些日常使用的Google服务,如Google Fonts和YouTube视频嵌入,导致了额外的性能开销和阻塞。 具体来说,来自Google Fonts的字体引入方式极大地影响了首屏加载时间。

传统做法是采用Google Fonts的在线CDN方式直接引用字体CSS和woff2文件,但这会引入额外的跨域请求和潜在的网络延迟。着手解决后,我选择自行托管字体资源,手动下载需要的CSS和字体文件并内嵌于网站代码,同时剔除未使用的非拉丁字体,从根本上缩减了加载体积。这一举措提升了字体加载速度,减少了因外部CDN响应速度不稳定带来的卡顿。事后才发现,有成熟工具如google-webfonts-helper可以简化此类转换流程,为开发者提供便捷方案。 YouTube视频嵌入是另一个性能隐患。过去我习惯使用YouTube官方“分享”按钮生成的iframe代码嵌入视频,结果导致页面加载时引入庞大的第三方JavaScript和网络请求,严重拖慢页面响应。

值得注意的是,谷歌官方性能审核页面竟然推荐采用第三方轻量库替代自家默认代码进行嵌入,以减轻性能负担。借鉴这一建议,我采用了justinribeiro的lite-youtube插件,不仅降低了资源消耗,还自主参与开源社区改进,实现了对YouTube播放列表缩略图的支持,完美适配我网站的需求。 在处理字体和视频后,我将目光转向图片优化。传统博客多使用单一高分辨率图片,直接插入img标签,无视不同设备的屏幕尺寸和分辨率,导致移动端加载大量无效流量,影响用户体验和性能评分。理想做法是支持多格式、多尺寸的响应式图片加载,实现基于屏幕条件自动切换图片源,配合懒加载机制延迟非关键图片的请求,大幅节约流量和时间。 然而,Jekyll生态中现有的图片处理插件大多依赖老旧的Ruby资产管理管线,如jekyll-assets插件,使用基于Rails Sprockets的重型处理机制,难以融入现代JavaScript构建工具,并且多年未维护,存在一定兼容性和性能隐患。

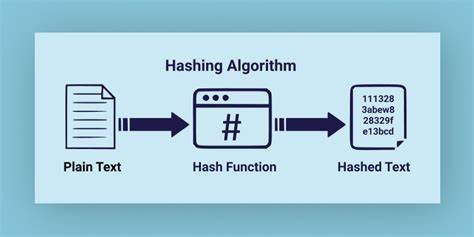

鉴于这一状况,我萌生了打造新一代Jekyll插件的想法,旨在轻量、高效并兼容前端主流构建流程。 由此诞生的jekyll-skyhook插件,成为我解决网站性能难题的核心利器。该插件采用image_processing Ruby库进行图片转换,支持包括WebP、AVIF等现代格式的转换,并自动生成多尺寸srcset响应式图片资源,兼具缓存指纹功能实现资产URL哈希化,使浏览器缓存更加智能和友好。同时,支持CSS url()路径自动重写,保持打包后的资源引用一致,方便集成前端JS和CSS构建工具。 jekyll-skyhook内置文件监视功能,能自动感知资产变动进行增量构建,极大提升开发效率。通过配置文件,用户可以灵活指定需要处理的资源目录,满足多样化站点架构需求。

插件中提供便捷的Liquid标签如{% asset %}和{% image_transform %},简化页面模板内样式和脚本资源的引用,以及复杂的图像操作参数设置。同时支持生成完整的响应式图片标签组,通过调用自定义包含文件,极大地优化了网页加载的每一个细节。 在实际应用中,我结合现代前端工具链,使用npm管理JavaScript和CSS构建脚本,TailwindCSS和esbuild搭建脚本,生成的产物输出至assets目录,jekyll-skyhook持续处理图片和资源,结合预定义的响应式图片宏,最终输出符合最佳性能规范的HTML输出。开发模式下,我以foreman实现并行静态资源监听和Jekyll编译,形成高效联动的自动化工作流。构建生产版本时,通过Makefile实现构建清理、资源预构建与Jekyll发布步骤的有序协作,部署至云端完成自动化上线。 最终效果令我欣喜不已,Google PageSpeed Insights得分从过去的糟糕43分跃升至99分,达到业界领先的接近满分水平。

虽然依然存在少量由外部资源如YouTube缩略图和Google服务引起的性能隐忧,但整体提升显著,网站体验大幅改善。同时,更快的页面加载速度也有效促进了谷歌对页面的索引和排名,搜索访问流量出现明显增长。 这次实践让我深刻体会到,简单重构和升级静态站点的资产管理架构,是提升性能与用户体验的关键步骤。无论是字体自托管,还是使用轻量级视频嵌入,或者现代化响应式图片处理,均需结合业务特点和技术环境进行选型和调试。通过编写专属插件,我实现了完全贴合自身需求的方案,具备良好的扩展性与维护性,亦为Jekyll社区提供了新的可能。 未来我计划继续拓展jekyll-skyhook插件功能,融入更多现代前端特性和优化方案,同时广泛社区反馈,持续完善用户体验。

希望我的分享能启发更多博客作者和前端工程师关注细节,主动着手解决性能问题,创造更快、更优、更具搜索引擎友好性的个人网站。 从开始搭建博客,到深入剖析性能瓶颈,再到自主研发插件,整个过程是一次技术能力和项目管理的历练。性能优化虽是功夫细活,但只要敢于尝试,敢于自我突破,每位开发者都能找到适合自己网站的高效解决方案。网站有了良好的基础性能支撑,内容的价值才能更好地被更多用户发现和传播,真正实现“内容为王”的互联网价值传递。