记忆作为人类认知的重要组成部分,远非简单的存储和提取过程。它是一种动态的联结网络,依托于事件发生时的空间、时间及情境信息紧密结合在一起。传统研究多聚焦于直接激活某条记忆如何强化其痕迹,但最新研究提出,再激活不仅能增强目标记忆,还可能间接强化与之共享情境的其他相关记忆。这种现象被称为“情境绑定记忆的间接强化”,其揭示了记忆体系的整合性和协同作用,为记忆的理解与应用带来新的视角。 记忆的情境绑定和再激活机制 情境绑定是指记忆在编码时,事件的核心内容与其发生的环境、时间等背景信息紧密连接,形成复合体。这种记忆网络使得通过部分提示回忆时,能够自动“唤醒”整个相关的情境,从而帮助恢复更多相关信息。

海马体在此过程中发挥关键作用,作为模式完成的中心,整合并再现多模态信息,促进回忆的完整性和连贯性。 再激活则是对已巩固记忆的回忆过程。它不仅使记忆得以呈现,同时也将记忆带入一种不稳定状态,称为“可塑期”,在此期间记忆容易被强化、更新或干扰。这一能力,使得大脑得以对过去经历进行调整,适应新的环境需求。再激活具备潜力重新激活与目标记忆共享相同情境的相关记忆,这就是所谓的间接强化效应的生理学基础。 最新实证研究解析 近期实验通过人脸-姓名配对任务和日常物品决策任务探索了这一效应。

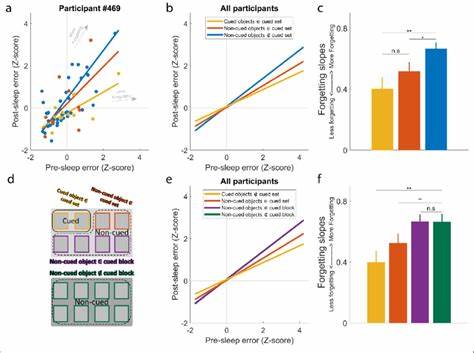

受试者在特定环境中同时学习两类信息,一部分被指定作为“目标记忆”(例如面孔与姓名的配对),另一部分作为“外围记忆”(日常物品的分类)。实验设计巧妙地操控了记忆再激活条件与情境重合程度,测试了再激活对两类记忆的影响。 在目标记忆再激活条件下,目标记忆的回忆能力显著提升,印证了传统观点。令人兴奋的是,在目标和外围记忆共享同一情境时,外围记忆的识别性能同样获得提升,显示再激活间接增强了相关记忆的稳固性。反之,当外围记忆在不同情境获得,则此间接增强效应减弱甚至消失,表明情境一致性是实现间接强化的关键因素。 此外,实验还发现再激活期间呈现新的外围信息,若在目标记忆的再激活上下文中,能够促进这些新近信息的整合和记忆保持。

此结果意味着再激活不仅能加强已存在的记忆轨迹,还能够支持记忆的更新与扩展。 理论视角与机制探讨 间接强化效应充分支持了记忆联结网络理论,该理论视记忆为包含内容与情境的复合表征。再激活引发的联结痕迹重新激活增强了网络中相互关联节点的可访问性,提高了非直接检索但情境相关记忆的强度。 此外,行为标记假说提供了神经生物学解释。记忆再激活类似于对特定神经路径进行“标记”,使相关联信息能够捕获加强信号,从而进入巩固过程。该机制不仅强化直接激活的内容,同时也为非激活但紧密刨接的记忆路径提供了巩固资源,体现了记忆系统的高效资源利用与整合能力。

再激活中的预测误差信号也被认为是关键驱动力。刺激的意外性或不完整性在再激活环节产生预测误差,促使记忆进入可塑期,此时目标记忆及其情境相关内容都有望接受强化或更新。尽管对预测误差的具体作用尚存争议,但其与检索实践效应共存,共同塑造了记忆的动态发展。 实际应用潜力 理解情境绑定记忆的间接强化机制具有重要现实意义。在教育领域,设计包含重复检索与情境再激活的学习方案,可以有效促进知识点及其关联信息的巩固和迁移。教师可利用带有情境线索的复习方式,不仅帮助学生记忆核心内容,更激活与之相关的附属知识,提高整体学习效率。

在认知康复方面,对于记忆障碍患者,借助记忆再激活结合情境再现的方法,有望促进遗忘信息的恢复与重建,甚至整合新信息,改善日常生活的记忆能力。此路径拓展了传统记忆训练的边界,强调了情境因素的重要作用。 未来研究方向 尽管当前研究证实间接强化的存在及其依赖情境共享,但神经机制尚不完全清晰。未来结合功能性磁共振成像、脑电图及神经调控手段,将深入揭示海马体与相关皮层在此过程中的协作网络。此外,扩展实验范式,涵盖不同类型记忆、不同时间尺度及不同刺激种类,将检验此效应的普适性和边界条件。 对预测误差作用的进一步实证研究也尤为必要,以明确其在再激活引发记忆可塑性中的定位。

结合机器学习等数据分析技术,有助于揭示个体差异及其对记忆强化效果的影响,为个性化学习与治疗提供理论支撑。 结语 情境绑定的记忆再激活研究揭示了记忆巩固的复杂而富有弹性的机制。记忆不仅仅是单一信息的存储,更是一张紧密连接的网络,通过共享的情境和再激活过程实现相互强化和更新。理解并利用这种间接强化效应,将为提升学习效率、推动认知健康带来广泛而深远的影响。未来在实验与应用两端的深入探索,将继续丰富我们对人类记忆本质的认识,推动科学和实践的融合创新。