近年来,人工智能技术尤其是生成式人工智能的兴起,极大地改变了信息传播的格局,成为全球政治生态中不可忽视的新变量。随着越来越多国家的选举被人工智能介入,从内容伪造、虚假信息到操控舆论环境,人工智能正逐步蚕食民主的根基,令选民的信任度下降,损害民主制度的运作基础。 首先,人工智能在选举中的应用表现出高度的隐蔽性和广泛的影响力。通过生成虚假照片、伪造视频甚至模仿政治人物的语音,人工智能工具能够制作逼真的“深度假象”,误导选民和公众。例如,在加拿大的某次大选前夕,人工智能生成的一张照片流传在社交媒体上,显示当时候选人与一位丑闻缠身的金融家同行,使得选民对特定候选人的形象产生质疑。此外,波兰近期发生的虚假社交媒体内容通过伪造新闻报道的形式,引发了恐慌情绪,意图影响民众的投票行为。

这些伪造信息的传播效率惊人,往往通过TikTok、X(前身为Twitter)、Facebook等主流社交平台迅速扩散。使用人工智能不仅提升了制造虚假内容的质量,也极大地放大了传播的速度和规模。传统的造假或假新闻制作往往依赖人力,成本高且产量有限,而现在,人工智能工具使得这类活动能够以较低成本,大规模、快速地产出令人信服的误导性信息,使得整个信息环境更加复杂难辨。 与此同时,人工智能的介入也加剧了社会和政治的分裂。生成的虚假内容多半带有明显的倾向性,能够激化不同群体间的对立情绪,特别是在极右翼政治势力中表现尤为明显。在德国、波兰、葡萄牙等国近年的选举中,人工智能辅助的宣传推波助澜,使得极右翼势力在议会中席位大增,政治极化现象愈演愈烈。

最令人担忧的是,一些自认对民主制度持敌视态度的国家,充分利用人工智能开展跨境干涉,试图左右他国的选举结果。俄罗斯、伊朗和中国的行为尤为突出,他们利用人工智能生成的大量虚假内容,来抹黑特定候选人,扶持符合自身利益的政党或势力。俄罗斯针对波兰选举炮制的假视频就旨在挑拨社会矛盾,制造投票混乱。类似的案例在美国、英国、摩尔多瓦等多个民主国家均有出现,这种利用新兴技术介入他国内政的趋势,给全球民主体系带来了巨大的安全隐患。 不只是假内容制造,人工智能还在社交平台上创造出大量“虚假账号”,这些账号伪装成真实用户,参与讨论热点政治话题,有效地放大特定观点,模糊公共舆论的边界。研究显示,LinkedIn、Reddit、TikTok和X等主流社交平台上,都存在大量通过人工智能生成的虚假账号,极难被检测和清除。

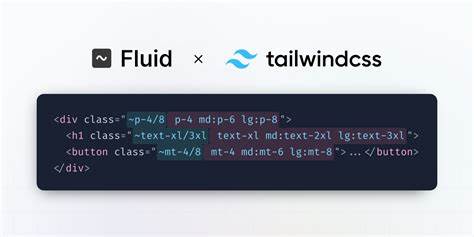

平台公司虽然制定了相关政策,但出于商业利益驱动与监管难度,实际执行往往力不从心,令这类虚假信息有机可乘。 当然,也有候选人和政党开始利用人工智能作为竞选工具,通过自动翻译、精确识别选民群体和优化传播内容,提升竞选效果。印度的选举中,候选人甚至利用人工智能克隆自身声音进行宣传,以激励基层支持者。然而,这种“正面利用”远不能抵消人工智能在选举中导致的负面影响,毕竟,虚假信息与操纵选民的行为更普遍且破坏力更大。 人工智能造成的最大问题还在于它正在逐步侵蚀公众对民主制度的信任。虚假信息泛滥导致选民难以分辨真伪,怀疑选举结果的公正性。

罗马尼亚总统选举因人工智能干预被法院判定无效,强调了现代技术对选举结果的影响力。虽然重新安排投票或许暂时救回了制度的公信力,但这场风波已经让不少选民对民主选举的有效性产生疑虑,甚至形成悲观情绪。 展望未来,人工智能的日益强大与普及,将使民主国家面临更加严峻的信息安全挑战。除了技术手段的升级,防止人工智能恶意利用,需要政府、技术企业、学术界和社会公众的协同努力。构建完善的检测技术、制定严格的内容审核法规,以及提高公众的媒体素养,是应对人工智能带来民主挑战的关键路径。 与此同时,社交平台的责任也不可忽视。

它们不仅是信息流通的主要渠道,更是操纵行为的发生地。只有平台方积极主动,加强对人工智能生成内容的识别和处理,避免利益驱使的放任,才能有助于净化网络空间,为民主选举创造更加透明和可信的环境。 此外,国际合作也变得极为重要。面对跨国利用人工智能干预选举的问题,单一国家难以独自应对。国际社会需要建立共识,推动制定相关规范和协定,阻断恶意人工智能应用的全球化路径,维护各国民主制度的稳定与安全。 人工智能给政治领域带来的冲击并非短暂现象,而是深刻改变民主生态结构的持久挑战。

在欣赏人工智能带来的便利与进步的同时,必须正视它可能对民主原则构成的侵蚀风险。未来的民主治理,不仅要拥抱科技,更要塑造和强化防范机制,确保技术进步成为维护而非破坏民主的力量。唯有如此,才能让民主制度在新的信息时代焕发活力,稳健前行。