近年来,加密货币交易在全球范围内迅速兴盛,吸引了大量投资者和交易者。然而,伴随着这种新兴金融形式的普及,相关的违法犯罪活动也日益增多,尤其是在诈骗和盗窃方面表现突出。新加坡近日发生的一起涉及35万新币的大规模币值伪装交易盗窃案,再次引发了公众对加密货币交易安全的关注和对法律制裁力度的讨论。该案件不仅展现了犯罪分子如何利用加密货币的匿名性和技术难度进行诈骗,也反映出执法部门在打击新型金融犯罪上的压力与挑战。本文将深入还原案件始末,分析案件中涉及的法律问题及社会影响,旨在为公众普及相关知识,增强防范意识。 案件概述 2024年7月18日,新加坡一名25岁男子陶比亚斯·谭伟安因参与一起共谋盗窃案而在新加坡法庭上认罪。

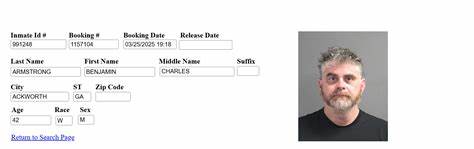

该案件涉及三名同伙,他们通过伪装成加密货币卖家,成功骗取一名买家现金35万新币。法院判处谭男两年零六个月监禁,并处700新币罚款。此次抢劫案案发于2023年9月,涉及的受害者以一种较为传统的方式购买加密货币,即用现金交换USDT(泰达币),造成巨额现金失窃。 审判内容与罪名解析 法院记录显示,谭参与了包括“合谋实施盗窃”、“违反警方监督令”、“无牌驾驶”和“无保险驾驶”多项罪名。针对前两项严重的犯罪行为,谭被判处实质性监禁并罚款,而其违反驾驶相关法规则作为附加处罚。其他涉案者包括24岁新加坡籍的林俊豪、18岁越南籍的阮日英以及仍在逃的马可·亚历山大·蔡凯轩。

林俊豪此前已因相关罪名判处20个月有期徒刑,阮日英预计将于2024年7月底认罪。蔡凯轩则已被列入通缉名单,警方正全力追捕中。 犯罪手法与操作细节 案发当天,嫌犯以出售USDT的名义在加密货币Telegram聊天群“CryptoSGOTC”上发布信息。受害者KSH通过该渠道接洽蔡凯轩,双方约定以特定汇率完成等值交易。随后,嫌犯安排了在宏茂桥地区会面,用于交换现金与USDT。实际交易时,由林俊豪驾驶车辆载阮日英代为接触买家。

当买家将装有35万新币现金的蓝色手提袋放入车尾箱后,阮利用掩饰点算现金离开,随即迅速关上车尾箱并逃去。随即林驾驶车辆驶离现场,难以追回。 此后,三人于附近地点会合,将赃款转移至蔡开轩车辆中,随后开始使用部分赃款购物。两名嫌犯于当天下午被警方逮捕。诸如此类以虚假身份骗取大额现金的手法,借助加密货币交易的复杂性,加剧了案件侦破难度。 加密货币交易安全隐患 本案凸显了加密货币作为一种新型资产形式,仍存在诸多监管和安全盲点。

Telegram等即时通讯软件常被不法分子利用,发布虚假交易信息。缺乏完善的身份验证和交易保障制度使得投资者难以辨别真伪,容易上当受骗。加密货币交易通常具有脱离传统金融系统的特性,资金转移迅速且难以追踪,一旦发生欺诈,受害者难以追回损失。 此外,现金大额交易本身在数字货币领域并不常见,若参与者选择线下交易,很容易成为抢劫、盗窃等传统犯罪的目标。法律对相关犯罪行为的打击仍需加强,交易平台及监管机构也应不断完善规则,提升消费者保护水平。 法律意义与社会反响 对于此次案件,司法机关展现了坚定打击新型金融犯罪的决心。

判决不仅基于盗窃本身,还涉及其它违法行为如违反警方监督令,显示了对重复违法行为的零容忍态度。此外,驾驶禁令和罚款的综合处罚措施,体现了法律对公共安全的多层面维护。 社会上,该案件引起广泛关注,不少网友反思虚拟资产交易的风险。专家认为,类似诈骗案频发,原因在于虚拟货币监管尚未完善,加密技术虽能保障交易安全,却难以防止人为欺诈,而信息缺乏透明、交易环节不规范,均是诱发犯罪的土壤。未来,通过立法完善和技术革新,提高投资者识别能力和风险意识将成为防范重点。 如何预防类似诈骗案件 公众在参与加密货币交易时,应严格审查交易对象的合法性,避免通过非正规渠道购买或出售数字资产。

建议选择受监管且信誉良好的交易平台,避免私下通过社交软件达成高额资金交易。遇有异常报价或交易条件时,应充分求证,防止盲目信任。及时了解相关法律法规,对遇到诈骗的及时报案,也是保障自身权益的重要手段。 对于警方和监管机构而言,必须针对虚拟资产市场特征加强执法合作,跨境协作追捕逃犯,同时推动技术手段升级,提升案件侦破效率。公众教育和风险提示同样不可忽视,只有多方共同努力,才能有效遏制加密货币相关犯罪的蔓延。 结语 本案中的35万新币盗窃事件不仅是一桩简单的刑事案件,更是新兴金融技术与传统犯罪方式交织下的复杂产物。

它警示社会各界,要高度重视加密货币市场的风险管理与法治建设,营造一个安全、透明的数字资产交易环境。公众应增强警觉,法律则需强化执行,在科技与制度的共同作用下,抵御犯罪,保护每一位投资者的合法权益。未来,随着更多成熟的监管框架完善和技术安全防护措施的应用,相信此类案件将逐渐减少,广大群众也将受益于更安全的加密金融生态。