比特币作为一种去中心化的数字货币,自2009年创立以来,其背后的数学原理受到了广泛关注。从密码学到共识机制,这些数学概念是比特币实现安全性和信任的基础。本文将深入解析比特币协议中的重要数学原理。 首先,比特币的核心要素之一是密码学。比特币采用的是基于椭圆曲线的加密算法(ECDSA)。这一算法允许用户生成公钥和私钥。

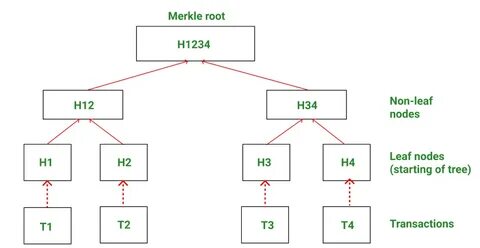

公钥是地址的一部分,可以公开与他人分享,而私钥则是必须保密的,可以用于签署交易。这种密钥对确保了交易的安全性,只有持有私钥的人才能控制相应的比特币。 其次,哈希函数在比特币网络中扮演着至关重要的角色。比特币使用SHA-256哈希算法来处理交易和创建区块链。哈希函数将任意长度的输入转换为固定长度的输出,这种单向性确保了任何人无法从哈希值反推原始输入。此外,哈希函数的碰撞阻抗性保证了生成不同输入时,得到相同输出的概率极低,确保了区块链的完整性和不可篡改性。

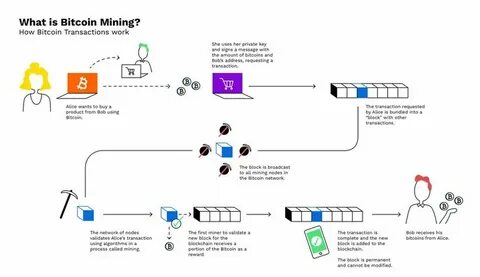

比特币的共识机制是其去中心化特性的另一重要方面。比特币采用的是工作量证明(Proof of Work, PoW)机制,这是一种通过大量计算来达到共识的方式。矿工通过解决复杂的数学问题(即哈希难题)来验证交易和创造新的区块。这个过程需要消耗大量的计算能力和电力,确保了攻击者在尝试篡改区块时所需的资源极为昂贵。同时,它还激励矿工不断参与网络,以获得交易费用和新生成的比特币。 在比特币网络中,所有节点都要保持一致的状态,这是通过所谓的“最长链原则”来实现的。

当新的区块被矿工添加到区块链中,其他节点会检查该区块的有效性,并根据工作量证明的难度来决定接受哪条链。这意味着,攻击者如果想要成功篡改之前的区块,必须重新计算所有后续区块的哈希,这在经济上几乎是不可行的。 数学还赋予了比特币这些机制以安全性和透明性。例如,区块生成的难度是动态调整的,确保大约每10分钟生成一个新的区块。这种动态调整基于当前网络的哈希率,从而保持网络的稳定性。这一过程是通过一个叫做“难度调整”的算法来完成的,每2016个区块会重新评估网络的哈希率,并相应地增加或减少挖矿的难度。

比特币的设计还包括一个通货膨胀控制机制。总量2100万的比特币使其具有稀缺性,类比于黄金等贵金属。通过“减半”机制,每210,000个区块,挖矿奖励就会减半,这使得比特币在未来将变得更加稀缺。数学公式在这里明确了比特币的供应速率,确保了通货膨胀的控制,增强了比特币作为价值储存的功能。 最后,比特币的网络效应也不容忽视。随着采用比特币的人数增加,其价值和稳定性也在不断上升。

这一现象利用了显性网络效应的数学原理,让比特币的用户越多,利用成本就越低,从而推动了更多的参与。 总的来说,比特币协议背后的数学原理是其安全性、分散性和稳定性的基石。从密码学到经济模型,数学为比特币的成功奠定了基础。随着技术的发展,这些数学原理也不断演化和适应新的挑战。在未来,理解这些数学背后的机制将帮助我们更好地利用比特币及其区块链技术,探索更多的应用场景。