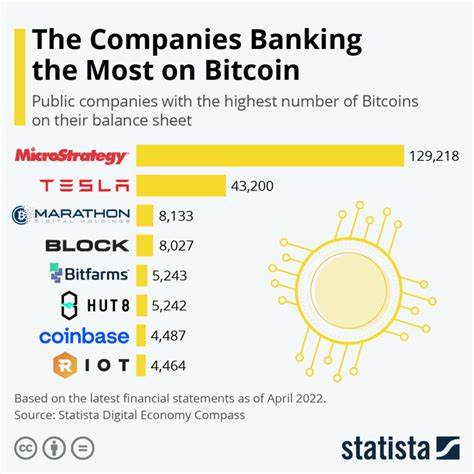

近年来,加密货币行业的快速发展吸引了大量企业的参与,特别是一些公开交易的公司纷纷宣布筹集巨额资金建立加密货币国库,以增加资产多样性及获得潜在收益。这一趋势最早由微策略(MicroStrategy)在2020年引领,其大规模购买比特币的举动迅速引发市场热议。不少公司如SharpLink Gaming、Upexi以及GameStop等也后来跟进,宣称通过数亿美元甚至数十亿美元的融资获得比特币、以太坊、索拉纳等主流数字资产。然而,市场价格走势却显示出一种奇怪的现象,尽管融资规模庞大,加密货币的市场价格却并未出现应有的上涨,令业内人士产生疑问:这些公司的国库资金是否真正购入市场上的加密资产? 知名加密分析师Ran Neuner指出,许多所谓的加密货币国库公司其实更倾向于作为数字资产内部持有人的退出平台,而非真正的买家。换句话说,融资过程中所谓的购币行为往往是由现有的数字货币持有者直接贡献其资产,以换取公司股票的形式存在。这些股票在公开市场上通常会因为国库概念而攀升数倍,从而给予早期贡献者通过股价上涨获利的机会,而实际上公司并未通过公开市场购买任何数字资产或仅进行了象征性操作。

以SharpLink为例,该公司宣称通过融资建立了4.25亿美元的以太坊国库,但据Neuner分析,这些资金主要来自币圈内部贡献者,非真正的市场买家。传统机构投资者并未大规模参与其中。 这种模式的核心在于通过将虚拟资产贡献者的币转化为股票资本,为内部持有者提供流动性以及合法的变现途径。与此同时,公司借此获得监管认可和一定税务优势。对于零售投资者来说,入场时往往需要支付2到4倍的股票净资产值溢价,使得个人投资者承担了较高风险并成为最终接盘方。Neuner警告,这种现象类似过去的泡沫,风险极大,可能随时出现崩盘,留下零售投资者独自承担损失。

除SharpLink外,其他一些公司也展现出类似的运行轨迹。例如Upexi公开募资3亿美元,宣称拥有190万枚索拉纳(SOL),但并无证据显示其资金真正流入公开市场购买这些币种。Bit Origin计划筹集5亿美元用于收购狗狗币(DOGE),GameStop则声称已将15亿美元债务转换为比特币,但这些操作同样缺乏透明的市场交易证据,反映出业内普遍存在的“虚构买币”现象。 业内专家对这种趋势的可持续性日益表示怀疑。Glassnode首席分析师James Check警告,企业比特币国库策略已进入成熟期,新进企业很难再从中获得轻松收益。VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel进一步指出,一些公司使用“按市价发行股票(ATM)”计划,如果公司股价接近或超过比特币净资产价值,则存在稀释股东权益的风险,可能打击投资者信心。

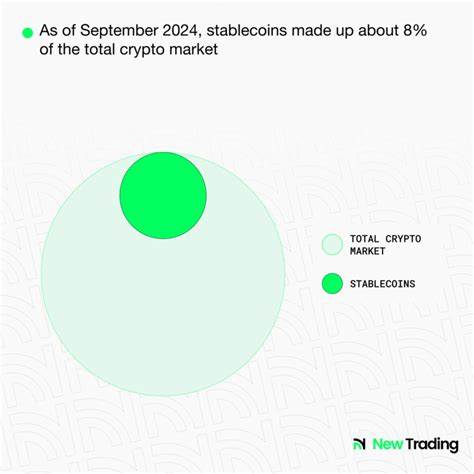

从更宏观的角度来看,这种纸面上的数字资产国库或许更多是市场情绪和投资者预期的表现,而非真实的资本流动。随着数字资产市场监管环境趋严及价格波动加剧,企业若无法持续注入真实资金购买数字货币,国库模式难以长久维系。反而可能因筹资过热、股价攀升过高而导致投机行为和市场泡沫,加剧加密行业的动荡。 此外,随着比特币价格持续波动,市值显著变化,也会加剧公司股票与实际资产净值的不匹配。对于投资者来说,理解公司账面的数字资产和真实持仓之间的差距变得更加关键,盲目跟风投资国库型公司存在较大风险。 总结来看,加密货币国库作为一种新型的企业资产配置策略,在吸引资本和塑造市场关注度方面具有一定优势。

但其背后隐藏的复杂资本运作和潜在风险,也提醒投资者要保持警惕。企业若仅依靠内部贡献而非公开市场购买数字资产,不仅造成市场信息不透明,还可能引发监管机构关注及市场信任危机。未来,随着行业进一步成熟,透明度提升及监管完善,加密货币国库模式能否经得起时间检验,仍需持续观察。对于普通投资者而言,深入了解企业国库股票的真实资产支持情况,理性判断投资价值,方能在波动频繁的加密市场立于不败之地。