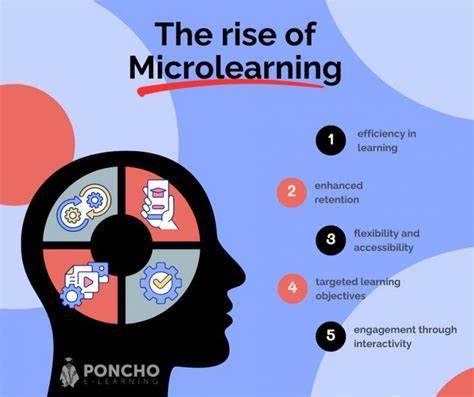

近年来,随着信息技术的迅速发展和人们生活节奏的加快,微学习作为一种新兴的学习模式在大众中迅速流行开来。微学习,顾名思义,是将学习内容拆分成小块,以便利用零碎时间进行知识获取或者技能提升。它涵盖了书籍摘要、语录精选、应用程序推送的日常小知识等多种形式。微学习方便快捷,表面上看似解决了现代社会人们注意力日益分散、难以专注于长时间学习的问题。然而,微学习的兴起也引发了关于其效果和潜在弊端的广泛讨论,尤其是在深度学习和理解方面存在不足这一隐忧逐渐凸显。我们日常接受大量简短的知识片段,这在短期内或许满足了信息迅速获取的需求,但长期来看,这种浅尝辄止的方式很可能会破坏我们对复杂知识结构和深刻思想的全面把握。

首先,微学习将复杂的思想、论证和理论压缩成极其简化的“减缩口粮”,这一过程中大量的上下文信息被遗弃。以哲学、社会学等人文学科为例,作者往往通过长篇幅细致铺陈背景、理论背景、相关争议和概念澄清来确保读者准确理解核心观点。而微学习的书籍摘要或摘录通常忽视这些必要组成,从而使学习内容变得片面和表浅。部分学习者在没有接触完整原著的情况下,仅凭几句摘录或摘要便形成对理论的片面理解,甚至产生误导性的认知。其次,微学习内容的统一性和缺乏原创性亦是问题所在。由于摘要和摘录本质上是对复杂内容的单一解读版本,学习者之间往往带着相似的认识离开。

深厚的原著中往往隐含多重视角、丰富的分支论点甚至作者的思维轨迹,这些在短暂的碎片中无从体现。这种趋势导致学习者难以产生个性化、独特的见解,仅停留在表层的知识接收。这种“统一化”的学习结果,不仅限制了知识的深化,也阻碍了创新思维的生长。除了知识内容本身,原作者的写作风格也是微学习难以传递的重要因素。著名思想家如尼采、弗洛伊德、托尔斯泰等的文风具有独特的魅力和影响力,其文字背后所承载的情感、韵律、逻辑结构都是思辨的组成部分。通过繁复而富于变化的写作,读者获得的不仅是观念,更是一种思考方式的引导。

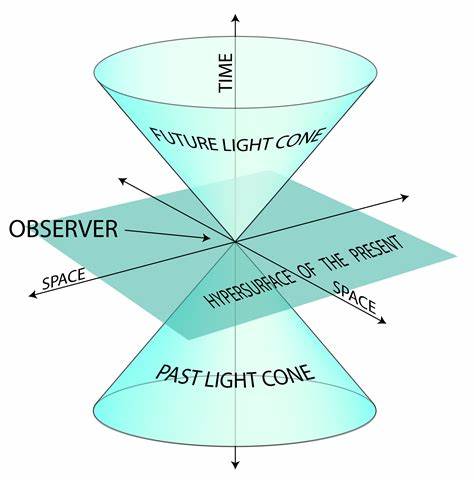

微学习方式往往剥夺了这种艺术性的体验,使学习变成了冰冷的知识点堆砌,缺失了文学与思想的交互性,减少了人们受启发的机会。对意识处理速度的认知提供了一个有趣的视角。科学研究表明,人类意识虽然能够感知的信息量极其庞大,但实际处理能力有限,每秒约能处理二十至五十比特的信息。我们的潜意识承担了大量信息过滤和简化的工作,像是对现实世界的“减缩”。这启示我们,微学习作为刻意的减缩行为,与大脑自然的减缩过程不同,前者是人为框定的内容简化,可能未必适合所有学习情境。潜意识的不同,使得即便获取相同的碎片,个体理解和关注点也会存在差异,但这无法弥补整合完整知识所需的深度和广度。

引入“外信息”(exformation)这一概念,可以更好地理解微学习与深度学习的差别。外信息指的是在交流时被刻意省略但却对理解至关重要的背景信息。好的交流能够激发双方头脑中相似的外信息,从而达成深刻共鸣。而微学习中的简短摘要往往缺乏激发丰富外信息所需的内容深度,难以激发知识间的内在联系,影响学习的质量和效果。尽管如此,部分情况下一些简短信息并非“减缩口粮”,例如学术论文的摘要、书籍评论、法律条文和权威定义等,它们的存在目的是引导学习者而非代替深入阅读。这些材料一般不会被严肃对待为完整的学习内容,而是作为辅助工具。

像学者在决定是否要阅读全文时,往往通过摘要初步判断论文的价值;书评则是激发读者兴趣的媒介;法律文本需要借助专业背景和实际案例方能理解其具体含义。从长远来看,均衡利用各种学习方式或许才是合理之举。纯粹依赖微学习会严重限制我们获取系统化知识、锻炼批判性思维和深化理解的能力。需要认识到,深度阅读、长篇文字的研习仍然是培养思考力和学术素养的关键途径。现代技术虽然为我们提供了高效获取信息的渠道,但只有在坚实的知识基础上,碎片化学习才能发挥其辅助和巩固作用。文化转型也是一个不可忽略的方面。

类似诺埃尔·波兹曼所言,现代社会倾向于娱乐优先而非严肃阐释,这种趋势促进了微学习的兴起,但也带来了知识水平整体回退的隐患。互联网、社交媒体和智能设备强化了信息即食化的特征,促使人们越来越少地沉浸于深度阅读和严谨思考。长此以往,这将影响整个社会的文化生态和公共话语质量。面对微学习的双刃剑作用,教育者、学习者和内容创作者都需格外谨慎。教育设计应兼顾效率与深度,鼓励学习者既利用碎片时间获取信息,也要投入时间进行系统性学习和原创性思考。内容创作者应当注重维护知识的完整性和风格韵味,避免过度简化导致信息丢失。

个人在选择学习资源时,也要提高辨识能力,避免被简短片段蒙蔽,争取从整体上理解和内化知识。综上所述,微学习作为现代学习方式的一个重要发展分支,不可否认其在快捷传递信息和激发兴趣上的积极作用。然而,其带来的深度降低、理解片面、思考阻碍等问题也不容忽视。只有在尊重知识完整性和学习过程的基础上,合理融合微学习与传统深入阅读,才能真正实现知识体系的丰富和思维能力的提升。未来,面对信息爆炸与注意力碎片化的挑战,学界和社会应共同探索更加平衡和高效的学习模式,助力每个人在快节奏的时代中迈向更深层次的认知与成长。