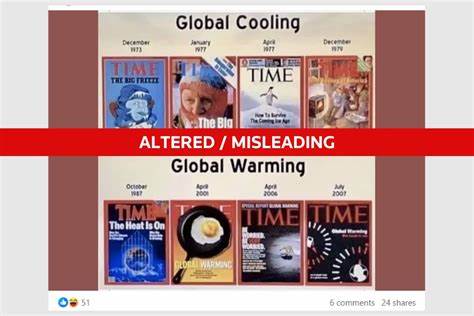

气候变化作为当代全球最为严峻的环境与社会挑战之一,其复杂性和紧迫性吸引了大量学者、政策制定者以至公众的关注。然而,在围绕气候变化的公共讨论与学术交流中,误导性的信息层出不穷,这些误导并非仅来自普通民众或极端群体,反而不少源自所谓的“高端”知识分子和主流媒体的报道。所谓高端气候误导,主要指那些由于表达方式复杂、信息呈现片面或刻意选择叙事角度而导致的公众误解,以及学术界内部也存在的理解偏差。理解和剖析这一现象,对于促进理性讨论、消除认知偏差具有重要意义。 首先,气候变化的复杂科学易于被简化甚至曲解。许多研究和报告尝试将科学数据转化为通俗易懂的言辞时,不可避免出现信息断层。

例如,国际权威组织如联合国气候变化专门委员会(IPCC)的报告,其科学内容严谨且充满细节,但媒体报道常常对数据做简化处理,以至关键的限制性条件、假设前提被忽略,导致信息失真。以碳排放责任归属为例,某些主流媒体报道强调少数“百家公司”对全球逾七成碳排放负责,给大众传达出私人企业主导污染的印象,然而实际上包含众多国有企业和公共部门的排放被一并计算在内,事实远比报道复杂。这种误导不但掩盖了全球减排责任的真实分布,也可能引发针对政策的错误预期,如一些极端建议国有化化石燃料企业,忽视了公共部门运营效率差异,从而带来反效果。 其次,气候变化带来的经济影响经常被断章取义甚至夸大。诸如“气候变化将导致全球经济萎缩三分之一”的新闻标题,其实误解了研究的核心意思。经济学家们在研究气候变化对经济影响时,通常采用的是与“无气候变化”基准情景的对比,而非与当前经济水平的绝对比较。

例如,有研究指出到2100年,全球GDP可能比“无气候变化情境”低46%,但该数字强调的是相对于未来经济的潜在增长减少,而非绝对值下降。换言之,尽管气候变化会抑制经济增长的速度,但未来总体的经济水平仍预期显著高于今天。公众对这类研究的误读导致普遍对未来生活水平的悲观预期,并影响政策的正确制定。 再次,气候危机话语中存在的悲观主义和“灾难主义”倾向也是一种高端气候误导。持灾难主义观点的人往往倾向于将气候变化描绘为不可避免的毁灭性威胁,有时夸大了负面结果的概率和规模。虽然气候变化确实存在潜在极端风险,但科学共识强调的是基于现有数据的概率评估与情景规划。

过度夸大风险不仅可能导致公众恐慌,还可能引发错误的政策决策,例如支持过度严苛的监管,甚至呼吁刑事化“气候误导”,这类措施一旦由政治精英单方面推动,反而可能削弱公众对气候行动的信任和支持。 值得关注的是,高端气候误导不仅体现在学术研究之外,同样渗透甚至起源于一些学术公开讨论与社交媒体平台。部分学术著作和评论文章中,对数据的拿捏以及论断表达不够谨慎,尤其是在复杂经济模型和气候预测不确定性的陈述上,往往产生歧义。此外,传统主流媒体因资源和专业限制,在科学新闻报道中也存在疏漏和偏差,这一点近年媒体行业的结构性困境加剧。记者人数减少,经验丰富的科学记者流失,使得科学报道难以达到早年阶段的准确度和深度,导致误导信息更易被传播。 理智应对这一局势,需要多方面努力。

首先,科学传播者应以更透明和易懂的方式呈现研究结果,避免模糊或夸大语言,切实帮助公众理解科学背后的不确定性与复杂性。其次,媒体从业者需加强科学素养和专业培训,深入解读气候经济研究,而不是仅凭震撼标题吸引点击。政策制定者应以科学为依据,不被片面信息所误导,制订合理且具有前瞻性的气候政策。普通公众则需提高信息甄别能力,从多元权威渠道获取准确知识,避免陷入偏见与误解。 从哲学视角来看,气候变化的应对涉及对未来世代义务的深刻反思。若对未来的预期建立在误导性的经济与环境悲剧预测基础之上,很可能影响伦理判断和正义实践。

而如果认清气候变化带来的实际挑战以及其对经济增长的抑制性质,能够为制定平衡经济发展与环境保护的政策提供更稳固的哲学支撑。无论是采用最大化未来幸福的原则,还是坚持公平分配资源的理念,都离不开对科学事实的准确认知。 综上所述,高端气候误导是一种复杂而真实存在的现象,其危害在于误导公众认识,扭曲政策讨论与学术交流。解决这一问题需要科学界、媒体界、政策界与公众共同努力,加强对气候科学信息的透明传播与理性解读。唯有如此,我们才能在理性与事实的基础上,推动有效的气候行动,承担对当代和未来世代的共同责任。