标题:我告诉过你,投资比特币是个坏主意——金融时报透视加密货币的狂潮 在过去的十年里,比特币从一个默默无闻的数字货币,发展成了全球金融市场上的一股强大力量。起初,许多人对这种新兴资产持谨慎态度,认为它不过是网络时代的一场风潮。然而,随着比特币价格的飙升和媒体的广泛报道,这种对加密货币的怀疑逐渐被狂热的投资热情所取代。尽管如此,许多财经专家,包括《金融时报》的评论员,始终保持警惕,提醒公众投资比特币的风险。 最近,《金融时报》发表了一篇引发热议的文章,标题直白而有力:“我告诉过你,投资比特币是个坏主意。”文章作者通过对比特币的历史走势及其未来前景的深入分析,表达了对这一数字资产的强烈疑虑。

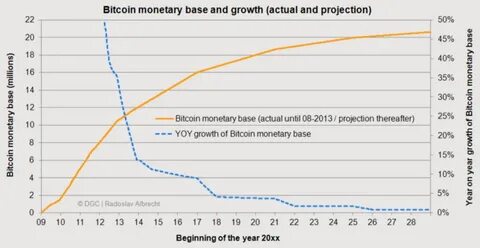

他指出,比特币的价格波动极大,曾在2017年冲至近2万美元的高峰后,又在短短几个月内暴跌至3000美元,给投资者带来了巨大的损失。 比特币价格的波动并不是偶然。尽管其支持者宣称其是一种“数字黄金”,能够抵御通货膨胀和金融危机,但现实却是,比特币的价值主要取决于市场的供需关系和投资者的情绪。这种依赖情绪和市场炒作的特性,使得比特币极易受到操纵。许多业内专家警告投资者,追逐这种高风险的资产可能会导致严重的财务后果。 《金融时报》的文章还强调了监管不力对比特币市场的影响。

由于加密货币市场发展迅速,许多国家的监管机构尚未建立完善的法律框架来适应这一新兴领域。这导致不法分子可以轻易地利用漏洞进行欺诈和操纵,普通投资者在这样的环境中往往难以保护自己的利益。文章引用了一些关于比特币交易所被黑客攻击的实例,这些攻击使得大量投资者的资金遭受损失。 此外,比特币挖矿所消耗的庞大电力也引发了广泛的环境担忧。质疑者指出,比特币的能源消耗不仅严重影响生态环境,也使其在可持续发展方面的问题愈发突出。尽管比特币持有者常常声称其用于能源的可再生来源已在增加,但现实是,许多挖矿活动仍然依赖于煤炭等高污染的能源。

然而,比特币不仅在财经界受到质疑,连普通公众对其热情也是波动不定。在经历了一段时间的投资狂潮后,许多小投资者发现,他们的财富并未如预期般巨大,反而资金的缩水使得心理承受能力大幅下降。在社交媒体上,有关比特币的讨论从最初的乐观变成了谴责和反思。许多曾经豪言壮语投资比特币的年轻人,纷纷表达了对自己决策的懊悔与失望。 但即便如此,比特币仍然吸引了相当一部分投资者,他们对这一数字货币的未来充满了希望。支持者认为,随着技术的不断进步及比特币的逐步普及,其价值将会逐渐稳定。

部分机构投资者甚至将比特币视作布局未来数字经济的战略工具。对此,《金融时报》的评论员则提醒,市场中流行的“大宗资产”理论可能并不适用于比特币。因为这一理论往往基于稳定的供需关系,而比特币的供给和需求高度不稳定。 尽管行业内的争论此起彼伏,越来越多的国家已开始着手对加密货币进行规范和监管。一些国家甚至开始发行国家级别的数字货币,试图在维护金融稳定的同时,引导数字资产的健康发展。这一举措无疑对比特币及其投资者产生了深远的影响。

总的来看,《金融时报》的这篇文章不仅给广大的投资者敲响了警钟,也促使人们重新思考数字货币的未来。虽然比特币的确为一些人带来了财富,但同时也给许多人带来了痛苦的教训。在这个充满不确定性的时代,理性的投资思维显得尤为重要。 未来的加密货币市场将如何演变,仍然是个未知数。对于那些决心投资比特币的人来说,了解其中的风险并保持清醒的头脑,将是投资成功的关键。正如《金融时报》的评论员所说:“投资比特币,风险自担。

”在这个充满机遇与挑战的数字时代,最终的赢家,或许是那些在波动中保持冷静的人。