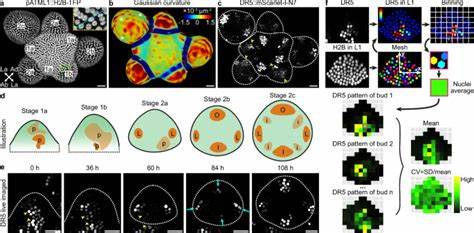

在植物发育过程中,基因表达并非一成不变,而是伴随着显著的随机性或噪声,这种随机基因表达在拟南芥花芽分生组织中的生长素信号调控中表现尤为显著。生长素作为植物体内关键的激素之一,参与调控多种生长发育过程,其信号通路的表达随机性为植物如何应对环境波动和实现形态塑造提供了新的视角。基于最新的研究,科学家们精准描绘了拟南芥花芽分生组织中通过生长素响应元件驱动的基因表达变异,尤其关注了非持续活性启动子介导的随机表达现象,从而揭示了分子水平的内在噪声对发育模式的潜在影响。 拟南芥花芽分生组织是构成花器官起始的关键部位,初期表现为来自顶端分生组织的结构突出。发育的早期阶段,生长素信号在细胞间分布高度不均,形成随机且多变的表达斑块。通过对DR5启动子的荧光报告系统的监测,观察到年轻分生组织细胞中存在明显的信号随机波动,反映出基因表达受到细胞内分子噪声的强烈影响。

不同个体间这种随机表达导致的空间信号分布差异显著,但随着分生组织的持续发育,生长素信号分布逐渐从随机状态过渡为高度专一且稳定的定位模式,营造出四个确定性的生长素信号峰值,预示着花器官初期形态的准确定位。 探讨随机性基因表达的来源,研究团队运用双重荧光报告体系,分别监测了由同一启动子驱动的两种不同颜色荧光蛋白的表达差异,以区分细胞间受全局状态影响的外源噪声与细胞内随机分子过程产生的内源噪声。加权统计分析结果表明,在DR5介导的生长素响应基因表达中,内源噪声占据主要地位,说明转录及翻译过程的随机性是表达变异的核心驱动力。即使在分生组织晚期,虽然整体空间表达更为规范,但单个细胞层面的随机表达依然显著存在,这表明细胞在响应生长素信号时具有高度的不确定性。 除了DR5外,研究还关注了内源生长素响应基因如AHP6和DOF5.8的表达特性。相比之下,这两种内源基因的表达随机性相对较低且具备显著的空间依赖性。

AHP6在外围区域的表达波动较大,而中心区则较为稳定,其表达随机性在不同时期表现出复杂的时空动态变化。DOF5.8主要在维管束前体细胞中表达,同样存在内外源噪声但整体表达更为受控。基因启动子区域特异的序列组成和调控元件的差异,可能赋予这些基因在面对细胞随机波动时的不同调节机制,从而提升发育的稳定性。 有趣的是,尽管单细胞层面基因表达存在显著随机性,但在器官整体尺度上,生长素信号呈现出高度稳定的空间模式。这一现象被研究者提出为“空间平均效应”的体现。随着分生组织细胞数量的增加,局部细胞群体的随机表达通过统计平均而被缓冲,从而防止噪声对发育模式产生过度干扰。

实验中通过抑制细胞分裂降低细胞总数,结果显示全器官层面的表达模式稳定性下降,进一步支持了空间平均的缓冲机制。该机制不仅保证了花器官发育前期生长素信号的可靠定位,也体现了多细胞生物如何通过细胞群体协同,消除单细胞内的随机性,维持组织发育的准确性。 从分子机制角度来看,生长素信号传导层级中,多种环节可能产生随机性波动,包括极性运输蛋白PIN的分布变化、激素浓度的局部起伏以及受体介导的感知过程。然而当前研究指出,这些上游环节虽然存在一定异质性,但并非DR5表达变异的主要根源。转录层面产生的内源噪声更具有决定性作用,体现了染色质状态、转录因子结合动态及转录起始频率等分子事件的随机性综合效应。在植物这一多细胞系统中,这种基因表达随机性可能为发育提供多样化的细胞命运选择和灵活适应环境变化的能力。

此外,基因启动子构成对随机性表达的影响不可忽视。DR5作为人工设计的启动子,拥有紧密排列的多个生长素响应元件,赋予其高灵敏度但也导致较强的表达波动。而AHP6和DOF5.8起始子中响应元件分布较为稀疏且多样,反映出更加复杂的调控网络,有助于过滤部分随机信号,增强表达的稳定性。这一发现提示在自然基因调控中,启动子结构可能进化出多重层次的容错机制,以平衡表达灵活性和发育稳定性。 此项研究为植物发育领域开创了一个新视角,强调了基因表达的随机性不仅是噪声,更可能成为植物发育过程中的一个功能性特征。随机表达可能启动或促进器官发生的细胞命运决定,同时通过空间平均确保整体发育形态的稳健形成。

未来深入解析随机性表达的调控网络,结合多模态组学和高分辨成像技术,将有助于系统理解植物如何在复杂内外环境中平衡变异与稳态,为作物设计和精准育种提供理论基础。 综上所述,拟南芥花芽分生组织中生长素信号的随机基因表达体现了多细胞发育中分子随机性与叠加调控的精妙平衡。单细胞层面的强烈内源噪声伴随着细胞数量的积累,通过空间平均机制得以规避,最终实现生长素信号的稳健空间定位和花器官的准确形成。这一发现不仅深化了我们对植物形态建成的理解,也为生物学中关于噪声与稳态交互作用的研究提供了宝贵案例,展现了生物系统在不确定环境中实现精确发育的优雅策略。