在几何学的丰富世界中,单稳态形状因其独特的物理性质一直备受关注。单稳态形状指的是无论你如何摆放或旋转,这种形状最终都会恢复到唯一的稳定状态。想象一个我们熟知的Weeble玩偶,无论怎么摇晃,它都会自己站立直立。类似的原理被应用于多个领域,从儿童玩具到工业设计,但如果我们将视线转向最简单且几何结构最基础的四面体,曾经一直有人怀疑存在一种四面体能够同时拥有单稳态的特性。而Bille,这个备受期待的几何奇迹,终于突破了这一数学和工程双重难题。首先理解Bille之前,我们需要回顾单稳态形状的理论根基。

上世纪六十年代,数学家约翰·康威(John Conway)提出了关于单稳态多面体的猜想,虽然他自己指出完美平衡的四面体单稳态形状可能不存在,但他认为通过加权调整材料密度或形状,或许有可能制造出近似的版本。几十年来,科学界涌现出各种单稳态物体的实例,但四面体这一简单多面体的单稳态形状始终等待被发现。匈牙利布达佩斯科技与经济大学的几何建模教授多莫科什·加博尔(Gábor Domokos)以及他的学生格尔戈·阿尔马迪(Gergő Almádi),决心直面这一挑战。多莫科什教授此前因与同事合作提出的单稳态形状Gömböc广受认可,Gömböc是一种具有独特稳定性的三维形体,拥有唯一的稳定和平衡点,已经被广泛研究和应用。考虑到Gömböc的结构复杂性,想象创造出一个四面体版本的单稳态形态是不小的难题。研究团队没有依赖预先推演的理论模型,因为对Bille的形状一无所知。

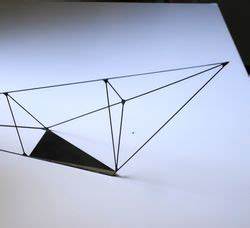

他们借助现代计算机的强大处理能力,以针对性算法展开了“蛮力”搜索。期间,团队烧坏了数台CPU,花费了数天时间,这表明寻找该形状绝非易事。然而,在困难重重的计算中,他们锁定了几个潜在的四面体形状。虽然这些设计在理论上满足单稳态条件,但它们对于物理制造而言极具挑战性。例如,有些方案需要使用地球上不存在的极高密度材料,甚至在设计上需要达到数千倍密度差的结构分布,这使得建造几乎不可能。为了突破这一瓶颈,团队采用了超轻的碳纤维管作为骨架,再结合极重的钨碳化物作为加重点,巧妙地实现了密度的巨大差异。

这种结构让Bille几乎“由空气构成”,却依然具有足够的结构强度和稳定性。然而即便如此,实际制造过程中依旧遇到难题。初次完成的样品出现了两个稳定平衡面,偏离了设定的严格单稳态特性。解决这一细节问题耗费了团队数月时间,经过反复的测试和微调,例如去除制造过程中的细微胶水残留后,最终Bille成功展示了预期的单稳态特性。Bille的出现身处一个跨越数学、物理和工程的交叉口。它不仅是数学研究中长期猜想的证实,也为相关领域开辟无限可能。

尤其是在航空航天中,自我复位的结构能极大提升任务的安全性和效率。举例来说,近年来多次月球着陆器因地面不平或着陆不稳而倾覆,导致太阳能电池板无法对准阳光,整个任务失败。Bille这一设计理念提供了潜在的新思路,使得着陆器能够无论怎样落地,都能自行“站起来”,避免倾覆风险,从而保障设备运行和能源供应。此外,这种形状在机器人设计和自动恢复系统中也具有应用前景,未来智能装备在复杂环境中对姿态的主动或被动调节将成为必不可少的技术。数学上,Bille还为探索所谓的“单单稳态”四面体打开了大门。研究团队在寻找过程中证明了单稳态与单不稳定平衡点的四面体结构实际上不存在,这为形状稳定性理论立下了新的界限。

尽管Bille是一项突破性的成果,但该研究仍处于早期阶段,相关论文尚未经过同行评审,许多议题和潜力仍待学界和工业界进一步深入探讨。总的来说,Bille展示了严谨数学理论与现代工程技术结合的力量。它不仅应对了长期悬而未决的科学问题,也为现实中制造更智能、更自适应的设备提供了蓝图。无论是在太空探索、机器人技术还是纯粹的数学研究领域,Bille都预示着未来创新的无限可能。它提醒我们,在数学的海洋中,仍有许多令人心驰神往的谜团等待着被解开,同时伴随着技术进步,许多看似“只能存在于理论”的形状,或许将在现实中变为现实,带来改变世界的革命性影响。