近年来,随着人工智能技术的普及,许多应用试图利用AI来简化人们的生活。其中,AI驱动的卡路里计数应用因承诺能够通过拍摄食物照片自动识别食材与热量,迅速吸引了关注。市面上的Cal AI、SnapCalorie、MyFitnessPal等应用纷纷推出了智能拍照功能,标榜能够取代传统的繁琐手动记录,满足现代人对高效、精准饮食管理的需求。然而,事实却证明,这些应用的表现不仅未能带来预期的便利,反而暴露出一系列严重问题。作为一名对卡路里计数颇具经验且曾长期依赖此法的人士,我亲身测试了多款AI卡路里计数应用,发现其智能识别和估算功能远远不够精准,使用体验甚至比传统方式更差。首先,许多应用在设定阶段就展现了令人担忧的健康观念缺失。

Cal AI应用在输入基本信息后,建议的体重目标竟然将我推向了亚健康的低体重区间,缺乏个性化调整,显示出开发者对用户健康需求理解的浅薄。应用的卡路里估算依赖于对食物照片的视觉分析,包括颜色、质地和大小作为关键判断依据。尽管这一思路具备创新性,但实际上存在单一二维照片难以准确判断三维体积和真实重量的天生缺陷。例如,我尝试用Cal AI识别一颗222克的红苹果,应用竟然误判为咖喱鸡,第二次拍摄时虽然识别为苹果,却估算热量仅为实际的三分之二。显然,这样的误差对于精确饮食管理来说是不可接受的。更复杂的混合菜肴测试揭示了AI能力的更多瓶颈。

以含有油醋汁调味的希腊沙拉为例,Cal AI将炸豆腐误判为面包丁,但更严重的是,油脂含量完全被忽视,导致整体热量估计仅为真实的五六成。这种系统性低估热量的现象极有可能误导用户,影响其饮食决策。SnapCalorie的表现虽然稍有改进,热量推荐更接近合理标准,还支持通过添加备注手动补充信息,提升热量估算的准确度。但这一功能却暴露了一个矛盾:若最终仍需人工补充关键信息,那么“智能拍照”核心卖点是否沦为空中楼阁?用户体验未得到真正提升,反而增加了操作步骤。而calorie mama应用更是直接放弃了自动识别的精准度,要求用户在照片上传后逐一确认食品种类及分量,形同传统手动录入工具,失去了AI便捷性的本质。综上来看,AI卡路里计数应用目前仍存在多重挑战。

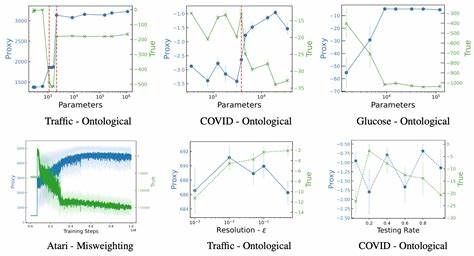

技术层面,单一二维图片难以提供充足信息去准确识别复杂食物结构和多成分配比,且算法对油脂含量、调味料等关键因素识别有限。用户体验层面,频繁的误判和不合理的热量建议增加了用户修改负担,实则耗时更多,打破了初衷的时间节省承诺。更深层次的问题或许是我们对精准卡路里计数的依赖本身。过度依赖数字化的摄入数据,忽视个体的食欲、饱腹感与身体反馈,可能导致不健康的饮食观念和心理负担。大量研究显示,盲目痴迷卡路里计数可能引发焦虑、饮食失调,且长期有效性存疑。相比之下,推动人们培养对营养均衡的直觉理解,重视蔬菜摄入、减少精制糖和油脂,注重身体能量状态的自然反馈,或许才是更切实可行且身心健康的饮食管理方式。

虽然AI技术在健康领域潜力不可限量,但目前基于图片的卡路里计数尚未做到真正成熟可靠。想要准确记录摄入并达到健康目标,传统的食物称重结合营养数据库依旧是更稳妥的选择。未来若人工智能能够结合多角度成像、深度学习和大数据分析,提升对复杂食物成分和分量的判断能力,或许此类应用才会迎来质的飞跃。总的来说,AI卡路里计数应用尚未成为饮食管理的“万能钥匙”,用户在使用时应保持审慎态度,警惕数字背后的不准确性,不应盲目依赖,更应倾听身体的真实需求,结合科学的营养知识,建立健康而平衡的饮食习惯。