近年来,人工智能技术飞速发展,成为科技行业的核心驱动力之一。作为全球最具影响力的科技企业之一,苹果公司在AI领域的动态备受关注。尽管苹果推出了多项期待已久的新功能,尤其是在智能助理Siri的个性化升级上引发关注,但实际产品的表现却未能全面兑现,甚至引发了不少批评。这一现象不仅揭示了苹果在AI产品研发中的挑战,更折射出整个行业在处理AI产品与技术复杂性时普遍存在的“80/20”陷阱。该陷阱即意味着在AI产品开发过程中,虽然完成了看似充足的20%努力便能展现出80%令人惊艳的效果,但背后的剩余80%工作才是真正耗费大量时间与资源,也是决定产品能否真正落地与用户满意度的关键所在。要理解苹果为何陷入这场困境,我们首先需要从其2024年发布的多项AI功能说起。

彼时,苹果重点宣传了Siri的重大升级,使这款老牌语音助手能够理解并处理更具个性化的查询,比如询问家人航班具体到达时间等日常复杂问题。然而,这些功能在实际的系统更新和应用体验中并未完全兑现,许多用户反馈存在响应缓慢、理解错误甚至信息虚假的情况。对于长期被批评表现平平的Siri来说,这种不符预期的表现自然招致了更为严厉的质疑。要全面看待这一问题,我们应剖析AI 80/20现象背后的深层机制。传统的软件开发流程中,通常用概念验证(Proof of Concept,简称PoC)来测试技术可行性,通常一小部分原型完成后即可给团队带来较高信心,剩余的细节修饰工作则相对简单。然而,在AI领域,这一比例被彻底颠覆。

AI产品的早期版本甚至是概念演示往往仅需20%的工作量就能呈现出80%的“表面效果”与用户冲击力,使得外界和团队内部对产品完成度产生不切实际的期待。事实上,背后的80%工作量涉及巨大的技术与体验挑战,包括AI模型的不确定性、容易产生“幻觉”式错误的风险、性能优化、系统的稳定性与安全性、以及适应不同用户行为的复杂微调。苹果Siri的升级失败,正巧体现了这一“最后20%才是80%挑战”的核心难题。类似的案例不仅限于苹果,多个知名企业在AI产品落地过程中都曾遭遇意外。Figma推出的基于AI的UI设计生成工具“Make Designs”发布后不久就被用户发现其模型会复制已有app设计,涉及版权和原创性争议,无奈被迫暂停。谷歌的Gemini图像生成产品因为过度多样化历史人物形象而被批评失于现实准确性。

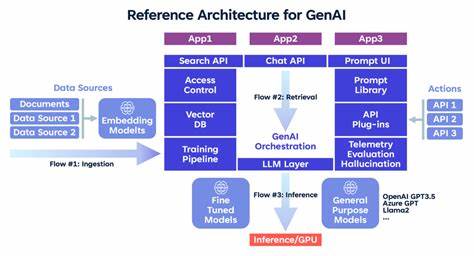

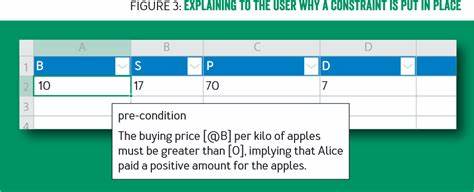

金融科技公司Klarna尝试用AI聊天机器人替代人工客服后,因服务质量下降和客户投诉而不得不重新调整策略。这些事件深刻反映了企业在商业压力与技术现实夹缝中挣扎的普遍困境。对苹果而言,其一贯谨慎和精益求精的特点似乎为其在大多数产品上的成功提供了保障,但在AI热潮的推动下,可能放松了对产品实际成熟度的判断。苹果高层不可能轻率发布缺乏可靠性的功能,但对AI技术特性认识不足或者过度乐观导致的产品与市场预期错位,恰恰是“AI 80/20”效应下产物。同时,这也揭示了整个行业亟需理性看待和掌握AI技术特征,更科学设计测试流程。针对AI生成模型的非确定性和临界微调难题,研发团队必须重塑传统的产品开发流程,采用混合策略,例如结合结构化输出、功能调用和由确定性流程支持的管道设计,从而弥补单一AI模块的不足。

市场层面,也需引入更细分的质量控制手段与实地使用场景测试,避免单纯依赖小规模演示结果做出产品接受度判断。更重要的是,产品经理和研发主管必须摆脱单纯跟风、追逐热点的驱动,明确哪些产品需求确实适合用AI解决,哪些问题暂时还应由传统技术或人工智能结合方式妥善应对。不盲目扩张AI应用场景,避免资源浪费和用户体验倒退,才是可持续发展的根本所在。苹果以及其他科技巨头在2024年及其后的AI试验尤为突出地暴露了AI发展的阶段性阵痛。这些痛苦教训告诉业界,AI并非一蹴而就的“黑科技”,而是需要持续迭代、不断攻克基础难题的长期技术挑战。适应AI特性、减少幻觉和错误、满足多样化使用场景、做到弹性扩展、保证用户信任与隐私,是摆在开发者面前的艰巨任务。

与此同时,市场和媒体应避免过度炒作AI超凡能力,更多关注行业真实的技术边界和成功案例。真实、坦诚的讨论和经验分享,才能推动整个生态更健康的发展。未来,AI技术无疑将继续深刻改变产业格局,从个人助手到智能创作、从医疗诊断到金融分析,都将受益于智能化升级。但实现这些宏伟愿景需要时间和耐心,需要从技术根基扎实起步,逐步突破那“貌似简单可触及实则深不可测”的AI 80/20困境。苹果作为行业领军者,其在AI道路上的摸索与反思,对同行乃至整个产业都具有重要借鉴意义。只有正视挑战,脚踏实地推动产品从概念验证到成熟落地,才能真正实现AI赋能的长期价值。

总之,苹果智能产品的经历向我们强调,AI技术绝非神话,其落地应用充满复杂性和不确定性。所谓的“最后20%”往往才是真正的“全部80%”,需要投入更多的技术资源、产品智慧和市场洞察。企业在追逐AI红利的同时,必须保持理性务实的态度,不断摸索适合自身业务和用户需求的AI产品路径。只有这样,才能避免“花瓶式”AI体验带来的失望和信任危机,真正让智能技术服务于人类创造美好未来的使命。苹果的案例是一面镜子,也是一堂宝贵的AI产品开发课,值得所有科技从业者深思和借鉴。