随着人工智能技术的持续突破,传统冯·诺依曼架构面临着瓶颈,特别是在能效和处理速度方面的限制。神经形态计算作为一种模拟人脑神经网络运作的新兴计算范式,致力于通过硬件实现类脑的神经元与突触功能,以提升机器学习和信息处理效率。在这一背景下,全电控自旋突触设备的出现,为实现大规模、高效能的神经形态系统打开了新的可能。 自旋电子学结合了电子自旋及其相关磁性现象,成为实现非易失性、多态存储的重要技术路线。全电控自旋突触基于自旋轨道扭矩(Spin-Orbit Torque,SOT)效应,通过电流脉冲精确调控磁畴墙的运动,形成稳定且可多级调节的磁阻态。这一机制不仅确保了数据存储的高稳定性和可重复性,还能模拟生物突触的权重可塑性,是构建能效极高的神经形态芯片的理想选择。

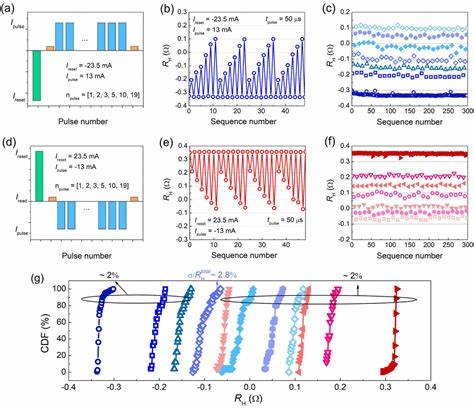

目前研究中介绍了三种具有代表性的全电控、无外加磁场的自旋突触设备,分别基于内尔橘皮效应、层间Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(i-DMI)和倾斜磁各向异性结构。这些设计充分利用了材料界面和结构所带来的自发内在对称性破缺,实现无需外磁场即能进行可靠写入的功能,极大提高了系统的集成度和实用性。其中,倾斜各向异性设备尤为突出,实现了11个稳定的离散磁阻态,且循环间变化极小,约2%的极低开关波动,确保了权重调节的高精度和长久稳定,使芯片能够更精准地模拟生物突触的细粒度可塑性。 在设备性能评估方面,倾斜各向异性样品通过精细施加电流脉冲,实现了多达11个可区分的存储状态,内蕴的低循环变异性使其表现优于传统的阻变存储器和相变存储器,后者通常因离子迁移及相变等随机机制引入较大波动。基于异常霍尔效应的读出机制验证了设备在低功耗下的多状态存储能力,未来结合磁隧道结(MTJ),可进一步提升信号对比度与读取精度,推动大规模集成应用。 从实际应用角度看,将该类多态自旋突触融入深度卷积神经网络(CNN)中,尤其是ResNet-18模型,测试结果显示,通过后训练量化(PTQ)方法映射软硬件权重,模型在CIFAR-10图像分类任务中的准确率达到81.5%左右,接近基线水平。

这主要得益于结合不同量化观察者(如最小-最大值法、均方误差法及批归一化法)对权重范围进行优化调节,减少离散电阻状态分布非均匀带来的误差,提高了模型的泛化能力和识别准确率。 此外,量化方案的选择亦至关重要。整张权重张量统一量化(per-tensor)虽简便,但易因权重分布不均影响性能。相比之下,逐通道量化(per-channel)更贴合硬件实际,针对每个输出通道单独调整量化参数,在准确率上表现更优,特别在权重状态较少时展现明显优势。这种灵活的量化策略为全电控自旋突触在复杂神经网络中的应用奠定坚实基础。 全电控自旋突触的出现正巧迎合了未来智能计算的核心需求。

作为一种低功耗、高可靠性且支持多级可调的存储元件,它为类脑硬件提供了关键技术支撑。区别于传统记忆器件,全电控方案免除了外磁场的依赖,增强了系统的集成度和适应性。同时,多状态存储结合低循环波动,保证了权重更新的精细可控,是实现高精度神经形态芯片的关键所在。 未来,结合边缘计算和物联网场景,这类自旋突触设备有望实现实时在线学习与推理,通过优化材料设计和脉冲控制策略,进一步降低能耗,提高写入速度和耐久性。同时,探索其在脉冲神经网络(SNN)和图像边缘检测等领域的应用,将丰富神经形态计算的功能和适用范围,推动下一代智能设备的广泛落地。 总的来说,全电控自旋突触技术以其具备的多态存储功能、稳定性和能效优势,正逐步成为神经形态计算领域的核心支柱。

它不仅为硬件神经网络权重提供可靠方案,更为“类脑”人工智能硬件的实现指明了方向。随着相关材料科学、器件工程及神经网络算法的协同发展,未来基于此技术的智能芯片必将在高性能计算、机器人和智能感知等前沿领域发挥举足轻重的作用,引领信息科技迈入全新纪元。