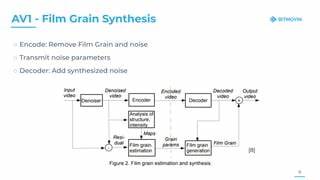

随着数字媒体时代的迅速发展,视频内容的质量和传输效率成为影响用户体验和行业竞争力的关键要素。AV1作为一种新兴的视频编码标准,凭借其高效压缩性能和开源的优势,正在全球范围内逐步取代传统编码格式,成为主流视频传输的技术支柱。AV1的崛起不仅仅体现在其压缩效率的提升,更在于其对视频画质细节的极致追求,其中电影颗粒合成(Film Grain Synthesis)技术的引入标志着视频编码技术迈入了一个全新的阶段。电影颗粒合成是指在编解码过程中对影片中原有的颗粒噪声进行智能化合成,以最大程度地还原拍摄时的视觉质感,同时显著减少传输数据量。这种技术在保持高质量视觉体验的同时,降低了带宽需求,极大地促进了高清视频特别是影院级影片的网络传播和观看体验改善。 电影颗粒作为传统胶片摄影不可避免的特征,带来了独特的视觉质感和艺术氛围。

对于数字视频而言,颗粒的存在往往视为噪声,但在影视艺术创作中,这种颗粒感恰恰构成了影像的质地和层次。传统编码技术在进行压缩时常常将这些细节视为低效信号而予以剔除,导致画面锐度或真实感下降。AV1@Scale项目针对这一问题进行了深度研究,发展出基于粒子物理模拟与深度学习的方法,通过对颗粒特征的建模和合成,实现了编码端不用传输所有细节颗粒信息,而在解码端则可重构出接近于原始胶片颗粒效果的影像。 这种创新带来的最大优势在于,大幅度缩减编码文件大小的同时,不牺牲视频的艺术表现力和视觉细腻度。传统大文件非但增加存储成本,且传输时对网络条件要求极高,尤其在移动设备和低带宽环境下,无疑是视频普及的制约因素。利用电影颗粒合成,AV1编码的视频能够在不增加传输负担的前提下为观众呈现更为真实、生动的视觉感受,这对于影视作品的数字存储、流媒体播放乃至未来虚拟现实(VR)和增强现实(AR)领域都意义非凡。

从技术实现角度看,电影颗粒合成过程涉及多种复杂的算法与模型调试。AV1@Scale项目通过对大量真实电影胶片样本的分析,引入统计学概率模型和神经网络技术,精准捕捉颗粒的空间分布、强度变化及动态特征。编码过程中,系统将部分颗粒信息抽象转换为参数描述符传递,解码器收到参数后基于预先训练的模型生成相应的颗粒图层,这种参数化方法显著减轻了数据负担且保证了图像风格的一致性。同时,影片不同场景和光照条件下的颗粒类型差异也得以灵活调节,满足多样化的视觉需求。 随着在线视频平台和影视制作行业对高品质视频内容需求的持续增长,AV1电影颗粒合成技术无疑具有广阔的应用前景。流媒体巨头如Netflix、YouTube等已投入大量资源支持和推广AV1标准,利用先进的过采样和颗粒合成技术不断提升用户观看体验。

此外,在4K、8K超高清乃至未来的10K及沉浸式显示设备兴起的背景下,如何在保证画质的前提下降低带宽负荷,成为整个产业链必须攻克的核心难题。电影颗粒合成技术的普及无疑为此提供了重要技术支撑。 然而,任何新兴技术的发展都伴随着挑战和思考。电影颗粒合成在AV1中的应用仍需面对模型训练复杂度、高性能硬件需求、不同设备兼容性、编码延迟等问题。特别是在资源受限的移动终端,如何实现颗粒合成的高效实时解码,是业界关注的热点方向。此外,尽管技术已趋先进,但如何平衡参数化颗粒生成的真实性和艺术创作的主观性,确保视觉效果符合导演或创作者的初衷,也需要持续探索和用户反馈的迭代改进。

未来,随着人工智能和机器学习技术的不断成熟,电影颗粒合成不仅有望实现更高精度的动态效果,还可能进一步融入自动风格迁移、多维环境模拟及个性化视觉体验定制等功能。结合云计算与边缘计算技术,编码解码流程将更加智能化和分布式,满足未来高清视频甚至沉浸式内容的复杂要求。与此同时,开源社区和标准化组织的积极参与,也将推动AV1编码技术在全球范围内的广泛采用,实现不同平台和设备之间的无缝协作。 综上所述,AV1@Scale中的电影颗粒合成技术代表了现代视频编码技术的发展前沿。它不仅在技术层面突破了传统编码对颗粒细节处理的局限,更为影片的品质提升和用户体验革新提供了强有力的支撑。随着更多的产业参与和技术优化,电影颗粒合成将成为推动新一代视频编码标准普及和应用的重要引擎,引领未来数字视觉内容的变革与创新。

。