随着纳米技术的飞速发展,磁性纳米颗粒的研究成为材料科学领域的热点之一。特别是铁磁及亚铁磁材料,如氧化铁(Fe3O4)纳米颗粒,在能源、信息存储、生物医疗等诸多领域展现出广泛应用前景。近年来,科学家们通过高压技术成功诱导氧化铁纳米颗粒发生结构和形态的深刻变化,显著提升了其磁性能,揭示了纳米粒子在极端物理条件下崭新的磁性表现。氧化铁纳米颗粒在常规条件下,因其晶体结构和尺寸限制,通常表现出较弱的磁各向异性,导致较低的磁滞回线和阻滞温度。然而,当这些5纳米左右的颗粒置于高达约18.8吉帕的等向压强环境中时,其内部结构和排列发生了质的变化。通过金刚石对顶砧(DAC)设备对Fe3O4纳米颗粒进行压缩,纳米晶体逐渐由紧密堆积转变为形成数百纳米长的链状超结构,并在释放压力后保持稳定形态。

透射电子显微镜(TEM)和高分辨扫描透射电子显微镜(HR-STEM)清晰显示了链状结构的形成,颗粒沿一维方向排列紧密,类似纳米线阵列,这种结构的自assembly过程与纳米颗粒间强烈的磁偶极相互作用密切相关。与此同时,原子尺度同步辐射X射线衍射测量(WAXS)显示氧化铁纳米粒子经历了由原始的尖晶石面心立方晶相向正交晶相的压力诱导相变。这种相变不仅改变了晶体的对称性,也显著影响了磁各向异性常数的大小及其方向性。正交相的磁各向异性表现出较强的易面性特点,使得整体磁性能发生质的飞跃。磁性测试方面,零场冷却(ZFC)和场冷却(FC)磁化曲线分别在不同温度和外加磁场条件下捕捉了磁性动力学行为。压缩后的Fe3O4纳米链展现出显著提升的阻滞温度,从约18K提升到50K,且有效磁各向异性常数(Keff)从9.4×10⁴ J/m³跃升至约2.9×10⁵ J/m³,提升约3倍。

这种高磁各向异性导致低温时的磁滞回线出现明显的磁滞和高达约400高斯的矫顽力,远超未压缩样品的表现,于室温下仍处于超顺磁状态。微观模拟通过有限元方法结合Landau–Lifshitz–Gilbert方程解析了晶体结构、颗粒排列及颗粒间间距对磁性反转过程的影响。模拟揭示链状结构中颗粒间的磁偶极相互作用是造成超级结构磁各向异性的关键机制。粒子间距离越近、排列越规则,整体矫顽力越高,磁性硬化效应越明显。尤其是正交相颗粒组成的链,在相同磁场方向下协同反转,展现出远高于孤立颗粒的磁性能。实验与模拟结果相结合证明,压力诱导的纳米颗粒自组装不仅实现了结构上的创新,还有效拓展了磁性材料的设计空间。

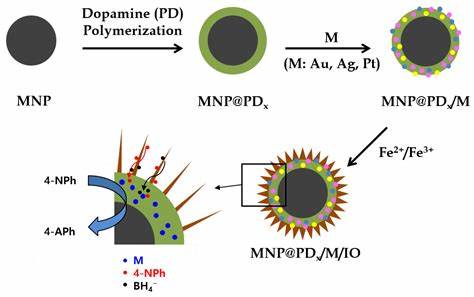

正交晶相与链式排列赋予纳米材料独特的磁硬化机制,区别于传统通过掺杂重元素或宏观形状工程实现的磁各向异性提升。该发现体现了纳米尺度磁性耦合与超结构效应的深刻物理内涵。进一步的研究还表明,链中颗粒的相对取向、链间距离和链的多重耦合都会对磁性能产生复杂调控作用。高压技术为调控纳米磁性材料提供了一种灵活且高效的手段,有望推动永久磁铁、磁性储存介质和自旋电子学器件的创新发展。制备过程中,采用无溶剂高效热分解法精准合成尺寸均一的5纳米Fe3O4纳米颗粒,随后通过溶剂蒸发法组装成多层纳米颗粒阵列。此多层结构在DAC中进行受控压缩,严格监测压力—结构关系,确保高压条件下的纳米颗粒形貌与相态转变可逆或稳定。

小角X射线散射(SAXS)和WAXS联合使用,实时追踪超晶格参数和晶体结构的演变,为深入理解纳米颗粒间距缩减及形态转变提供了宝贵数据支持。各项实验细节配合先进仿真建模,为揭示纳米颗粒压力诱导磁性的根源机制提供了有力保障。该研究不仅突破了传统磁性材料受限于单一结构相和形态的瓶颈,同时为设计新型高性能磁性纳米材料奠定了坚实基础。未来,围绕压力调控纳米颗粒磁用功能的多尺度、多物理场耦合研究将极具挑战与潜力,推动磁性纳米材料向更复杂、更智能化和更绿色环保的方向迈进。由此可见,极端压力条件不仅促使氧化铁纳米颗粒从物理形态上发生转变,更深刻地激发了其潜在的磁性特征,带来新颖的磁各向异性和磁硬化机制。随着相关技术的不断完善和理论模型的深入发展,基于高压自组装纳米超结构的磁性研究必将在材料科学领域掀起新的创新浪潮,为现代技术产业带来深远影响。

。