埃兹格·W·迪克斯特拉被誉为计算机科学领域的奠基人之一,他的观点至今仍然对计算技术的发展和社会影响有着深刻的启示。在他名为《论智能祈祷轮(IPW)》的文章中,迪克斯特拉对计算机技术在社会中的角色以及由此产生的误解展开了犀利批判。他以一种独特的视角,揭示了计算机不仅仅是工具,更是智力挑战的体现,且其带来的影响远非表面现象那么简单。迪克斯特拉指出,计算机成为工业产品并进入市场流通后,人们对其产生了大量误解和夸大期待。这种误解不仅来自大众媒体的宣传,更由于技术自身的复杂性导致大众难以真正理解计算的本质。他以五十年代的一本畅销书《巨型大脑或会思考的机器》为例,讽刺了早期对机器“思考”能力的过度期待,同时批评了包括冯·诺依曼和图灵在内的科技巨擘有时也陷入了类似的思维误区。

迪克斯特拉强调,计算机作为工具,其实际能力和人类智能之间的比较如同问潜艇能否“游泳”,问题本身就是误导性的。计算机技术的广泛应用,特别是在自动计算机批量生产后,导致了极度夸张的商业宣传。这些宣传往往夸大计算机的普适价值,宣称它们能够轻易解决之前复杂的业务决策问题,甚至取代专业人员的角色。然而,现实情况往往与此背道而驰。迪克斯特拉提到许多失败的项目作为佐证,例如“增强知识工作坊”这一号称能够通过计算机提升人类智能的计划,最终不仅未实现预期目标,反而加剧了错误和无效的信息处理。此例反映了一个重要原则:计算机可以提升人的智慧,但同样会放大人的愚蠢。

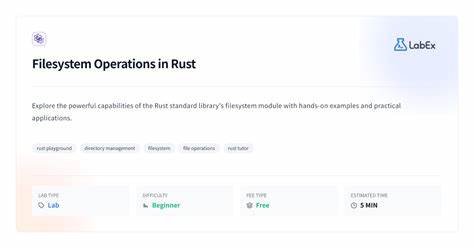

著名的COBOL语言旨在消除专业程序员的需求,让非专业人士轻松编写程序,然而事实证明,大量的专业知识和人力资源仍然是必要的。类似的情况也发生在美国国防部推动的Ada语言项目上,其希望通过标准化减少软件开发成本的愿景,由于标准的复杂和不统一,难以实现预期的降本效果。这其中隐藏的深层次问题是,技术标准的复杂性使得理解和执行标准成为难题,进而影响了整个行业的效率。面对这些技术失败,迪克斯特拉认为,问题的根源在于社会对新技术的反应不成熟,以及商业利益驱动下的浮夸宣传。他提出,与其任由人们盲目被广告迷惑,不如提升公众的批判性思维能力。广告尤其是计算机产品广告往往是误导性的,它们反映了生产商对客户需求的认知偏差,且成为大众获取信息的重要渠道。

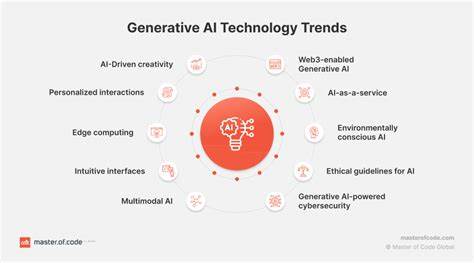

公众需要学会识别这些广告中的夸张信息和隐含的操控手段,避免盲目跟风购买和使用不必要的技术产品。迪克斯特拉还指出,计算机的普及并未能消除对其的盲目信任,反而随着硬件成本降低,推广力度加大,夸大效能的广告和噱头更加泛滥。他戏谑地将个人电脑的CAD软件称为“计算辅助信仰”,比拟为一种智能经轮,象征着机械式重复生成“祈祷”,但未必带来实质的提升。智能祈祷轮(IPW)不仅是对现象的嘲讽,更代表了计算机技术滥用的普遍性问题。迪克斯特拉结合当时的时代背景,提出了一系列令人深思的命题。这些命题涉及计算机科学的教育方向、社会需求的变幻无常以及计算机用户与学科发展的关系等。

他指出,计算机用户多关注工具属性,而非科学本质,因此对计算机科学的发展贡献有限。他还对信息技术作为民主助力的观点持怀疑态度,警示技术不仅可以增强民主,也同样可能被极权体制利用。软件工程的现状也被他批评为失去本质,逐渐沦为“如果会编程,那就不是软件工程”,暗指行业内部分低质开发实践的存在。迪克斯特拉的观点启示我们,计算机不仅是一种技术产品,更是一场深刻的文化和智力变革。它对数学、逻辑和社会结构带来的影响将是深远和复杂的。我们应以谨慎和批判的态度面对技术,警惕盲目夸大和轻信。

教育应该培养公众和专业人员的甄别能力,使之能够精准理解技术的本质和局限,从而使计算机真正服务于人类社会的进步。回顾迪克斯特拉的“智能祈祷轮”隐喻,我们看到当今信息时代仍然存在着类似的困境。大量所谓智能化产品充斥市场,事实上却未必带来根本性改进,反而可能加剧人们的依赖性和认知风险。他的警告依然具有现实意义——在技术发展日新月异的今天,保持理性、批判和知识灌输,比任何时候都更显重要。总而言之,埃兹格·W·迪克斯特拉对计算机技术的反思不仅仅是对其社会误解的批判,更是一种深刻的哲学和文化反省。通过对智能祈祷轮的剖析,他告诉我们,技术的价值不在于其被神话的能力,而在于我们能否理智地掌控和应用它。

只有如此,计算机科学才能真正带来智慧的提升,而非仅仅成为放大愚昧的工具。