在现代企业运营中,电子表格几乎无处不在,成为财务核算、库存管理、发票审核和数据对账等多项流程的核心工具。然而,随着业务复杂度和数据规模的不断提升,传统电子表格的弊端日益凸显。频繁的复制粘贴、繁琐的查找替换、易碎的引用关系以及手动调整带来的误差,都使得企业深陷“电子表格地狱”。尽管工程师们尝试使用Python脚本或构建仪表盘来替代,许多业务团队仍因习惯和灵活性回归电子表格。如何真正解决这一困境,成为业内广泛关注的难题。针对这一现象,一种创新的技术解决方案逐渐浮出水面——一套面向电子表格式逻辑的新型语言、集成开发环境(IDE)及无服务器运行时架构。

这一整合式工具链不仅精准契合运营人员的思维模式,还借助人工智能技术赋能,使繁杂的业务流程自动化成为可能。七年来对电子表格痛点的深度观察显示,企业中运营和财务团队的工作常被大量低效且容易出错的手动操作占据。从复杂的清单匹配、跨表VLOOKUP,到PDF数据人工录入,乃至软硬编码的固定规则,流程变化快速且充满异常数据,令传统编程和自动化手段难以胜任。其次,现存的RPA机器人、无代码平台和商业智能工具因技术设计无法应对高度动态与异常的数据状态而频频受阻。RPA流程极易因界面微调而失效,无代码工具在处理多样化、脏乱的数据时往往力不从心,BI工具则需要预先清洗过的数据,缺乏对真实业务场景的适应力。基于此,新的解决方案从根本上重新设计了操作逻辑。

其核心是一种面向业务用户的领域专用语言(DSL),该语言沿用电子表格逻辑表达方式,避免了SQL或Python等传统编程语言的复杂语法。举例来说,业务人员只需以“匹配两个列表,忽略空白和拼写错误”的自然语义描述需求,系统即可准确执行。紧随其后的,是一款直观且功能强大的图形化IDE,支持实时调试和数据预览,使用户在每一步转换过程中即时看到结果,极大减少了“运行乃死”的试错成本。值得一提的是,该平台拥有高度灵活的无模式计算引擎,能够自动适应数据结构的变化,诸如CSV文件列的增加、日期格式不统一、字段类型错置等场景均可顺利处理,显著提升了自动化流程的鲁棒性与稳定性。为保证企业级生产环境的可用性与安全性,该架构还集成了状态管理、无服务器部署、邮件触发、多层日志及友好异常处理等功能,确保非技术用户也能快速定位和修复问题,从根源上降低维护难度。尽管技术的不断完善让这一系统取得显著进展,初期的采用者多集中于技术背景较强的“高级用户”,普通业务人员仍难以凭借直觉构建复杂工作流。

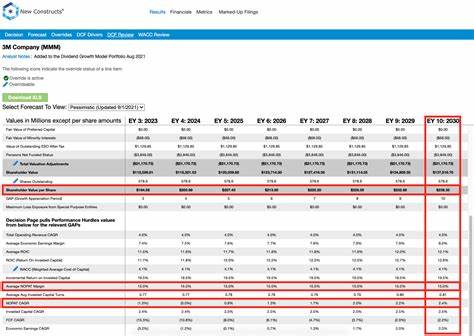

直到2025年,随着大型语言模型(LLM)技术的成熟,AI能力被深度融入该技术堆栈,发挥了举足轻重的作用。全新的AI代理经过数千个真实业务流程的训练,可以理解并执行复杂的运营需求。比如用户只需提出“核对这些发票,如果差异超过5%则标记”,AI代理便能准确解读意图并生成对应的自动化流程。更重要的是,代码不再是固定脚本,而是动态生成和自适应更新。当底层数据结构发生变动时,系统自动调整逻辑,且生成的代码公开透明,方便审计和修改,消除“黑箱”担忧。为了支撑这些智能功能,平台还建立了丰富的辅助工具链,包括结构化流程编辑、完整的文档索引、模式与样例库以及多样化模板,提升用户体验和成功率。

对传统IT部门而言,这意味着需要协助业务团队有效识别和优先处理可带来最大效益的自动化场景,推动“运维团队像工程团队一样运作”,兼顾可重复性和规模化。实践表明,与其频繁编写零散且难以追踪的Python脚本,不如建立标准化、易于审计的流程体系,企业将获得更高的自动化产出与组织韧性。而对运营和财务人员来说,第一次构建出解决多年前手工问题的自动化应用时所获得的成就感和效率提升,是推动变革的最大动力。从长远看,将这套面向电子表格逻辑的语言、富交互IDE和智能无服务器运行时整合应用,企业将彻底告别传统电子表格带来的效率瓶颈与操作风险,实现以数据为核心的敏捷运营。更智能、更灵活、更贴近领域知识的自动化平台将助力企业摆脱“数据孤岛”和“手动复制”陷阱,加速业务数字化转型步伐。综上所述,这一创新技术架构不仅是电子表格自动化的自然进化,更是未来运营智能化的关键基石。

对于寻求效率提升和风险管控的企业,深入理解并积极拥抱这类工具,必将带来显著的战略竞争优势。未来已来,迎接智能自动化时代,告别手工繁琐,迈向数据驱动的商业新纪元。