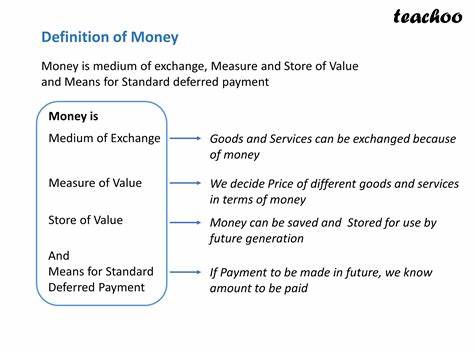

在现代经济中,货币的概念无处不在,但我们是否曾认真思考过,货币到底是什么?尽管大多数人每天都在使用货币,但对其本质的理解往往停留在表面。本文将深入探讨货币的定义、历史演变及其在当今社会中的重要性。 首先,货币的定义可以简单概括为三大功能:价值儲藏、计量单位和交换媒介。作为价值儲藏,货币使人们能够将收入储存起来,以便在未来的某个时间进行消费;作为计量单位,货币为各种商品和服务提供了一个共同的定价基础;而作为交换媒介,货币使得买卖交易得以顺利进行,从而避免了以物易物的麻烦。 设想一下,假如没有货币,经济将会变得多么复杂。人们必须依赖以物易物的方式进行交易,这种方式存在着许多问题。

比如,一个专门修车的人如果想要购买食物,就必须找到一位既需要修车又有食物的农民。如果运气不好,可能他找到的农民根本不需要修车,这样一来,交易就无法达成。而有了货币,情况则大为不同。人们能够在市场上出售他们的商品和服务,以此获得货币,然后使用这些货币去购买其他商品。这种便利使人们能够更好地专注于自己的专业领域,从而提高生产效率。 回顾历史,货币的形式多种多样。

从海螺壳、谷物、香料到黄金和白银,几乎所有在特定文化中被广泛接受的物品都曾被用作货币。最初,货币的价值往往与其替代用途有关。例如,谷物不仅可以用作交易,还可以供人们食用。因此,谷物的价值被视为货币的底线。然而,许多物品并不具备这种持久性,比如草莓等易腐烂的食物就不是良好的货币选择,因为它们无法长期保存,并且难以进行远距离交易。 在众多货币形式中,贵金属作为货币的代表,因其稳定的价值、耐久性和可分性而被广泛接受。

黄金和白银的稀缺性和耐久性使其在古代经济中占据了重要地位。然而,随着社会的发展和商业活动的增加,携带大量贵金属进行交易显得尤为不便。于是,纸币的出现就成为了一个重要的转折点。人们将黄金和白银存入银行,银行则发行代表其存款的纸币。这样,不但便捷了交易,还减少了因携带贵金属而可能产生的安全隐患。 然而,随着经济的发展,纸币的发行也出现了新的问题。

传统的纸币往往与其背后的贵金属挂钩,但随着经济的规模扩大,政府逐渐脱离了这种金本位制度,开始挑战货币的本质。最终,这促成了法定货币(即“fiat money”)的出现。法定货币并不具备内在的价值,其价值完全依赖于人们的信任和共识。换句话说,今天使用的钞票之所以有价值,是因为大家普遍接受并相信它的价值。 法定货币的使用带来了许多便利,但它也引发了一系列经济学问题。当货币流通数量过多而商品供应保持不变时,便会导致通货膨胀。

通货膨胀意味着购买相同数量的商品所需的货币变得越来越多,最终可能使人们失去对货币的信任。过去一些拉美国家如阿根廷和巴西,经历了极高的通货膨胀,民众使用美元作为非正式货币,寻求更为稳定的货币体系。 为了重建公众对货币的信任,许多国家采取了强有力的政策。例如,土耳其在2005年对其货币进行了重估,同时消除了六个零,便于提高公众对土耳其里拉的信任。而巴西则在1994年推出新货币“雷亚尔”。这些成功的货币改革向我们展示了,货币的价值本质上来自于所有人对其价值的共识。

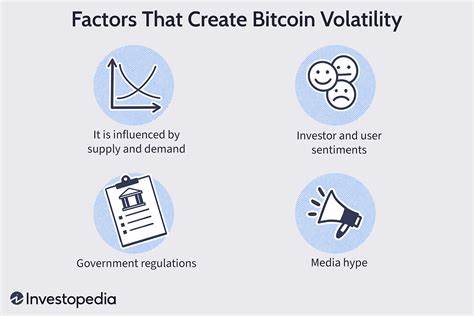

在当今数字化进程加快的背景下,货币的形式正在经历深刻的变化。数字货币、虚拟货币和有些国家正在探索的中央银行数字货币(CBDC)等新形式正在进入我们的生活。这些新型货币将如何被接受其长期的价值尚待观察,但可以肯定的是,货币的演变不会停止。 总的来说,货币在现代经济中不仅是一种交易工具,更是一种信任的体现。人们对货币价值的信任和接受,形成了我们日常生活中不可或缺的经济基础。无论是传统的纸币、贵金属,还是未来可能出现的数字货币,货币的本质依然是人们对其价值的共同认可。

随着经济的不断变化与发展,我们必须不断思考和适应这种变化,确保货币在未来能够继续发挥其在社会经济生活中的核心功能。