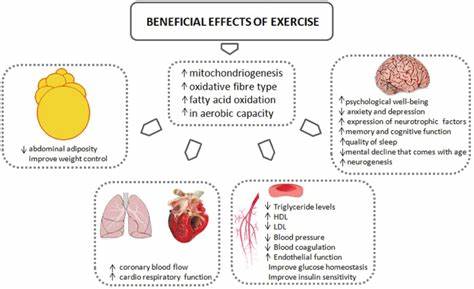

随着现代社会生活节奏的加快和健康问题的日益突出,运动作为一种自然且有效的健康促进手段逐渐受到广泛关注。科学研究表明,运动不仅仅是身体活动,更可以被看作是一种具有多种药理效应的“天然药物”,它能够显著改善人体的各项生理功能和心理健康。运动的诸多益处涉及从延长寿命到预防疾病,再到缓解心理压力和提高生活质量的各方面。本文将从运动的健康效应、分子机制、剂量控制、心理影响以及个体差异等角度,全面阐述运动如何像药物一样作用于人体,成为健康生活不可或缺的组成部分。 运动促进健康的证据十分丰富。从心血管功能的改善到代谢状况的调整,运动能够有效降低多种慢性疾病的风险。

例如,规律的有氧运动能够增强心脏的收缩力和耐力,帮助调节血压和血脂,降低心肌梗死和中风的发生几率。与此同时,运动对糖尿病预防与控制也有显著效果,运动通过加速葡萄糖代谢,提升胰岛素敏感性,帮助稳定血糖水平。此外,运动还能改善骨骼密度和关节功能,对于预防骨质疏松和降低骨折风险具有重要意义。 从分子层面来看,运动通过激活一系列信号传导通路,促进细胞代谢和抗氧化机制,帮助机体适应环境变化并对抗各种伤害。运动诱导的肌肉收缩和能量消耗触发了许多关键蛋白和酶的表达,例如促进线粒体生成的PGC-1α,以及参与细胞修复和抗炎反应的核因子等。此外,运动还能够有效减少体内的活性氧物质,减轻氧化应激,防止细胞损伤和衰老。

通过调节炎症反应和免疫系统,运动在预防多种炎症相关疾病和促进康复方面起到积极作用。 运动的“剂量”对其效果有着决定性影响,如同药物需要遵循一定的用量才能发挥最佳疗效一样,运动也需要科学合理的安排。运动强度、频率和持续时间都会影响身体的反应和适应过程。适量的中等强度运动能够带来最明显的健康收益,而过量的高强度运动则可能带来身体负担,甚至产生副作用,例如过度疲劳、免疫抑制或运动损伤。科学家强调,针对每个人的身体条件和健康状况,制定个性化的运动方案至关重要,以确保获得最佳的疗效和安全性。 心理层面的运动效益同样不可忽视。

运动被广泛证实具有显著的抗抑郁和缓解焦虑的作用。锻炼通过刺激脑内神经递质如内啡肽、多巴胺和血清素的释放,为大脑带来愉悦感和放松效果,因此被许多健康专家视为一种天然的精神“兴奋剂”。适度的运动还能够提升注意力和认知功能,促进睡眠质量,有助于改善情绪稳定和抗压力能力。但需要注意的是,部分人群可能对运动产生依赖性,甚至形成“运动成瘾”,这设定了心理调节和运动习惯培养的边界。 尽管运动带来的益处众多,但在某些情况下也存在禁忌和风险。严重疾病患者或某些特定健康状况的人群,进行高强度或不当的运动可能造成负面影响。

比如,心脏病患者在未经医生建议下进行剧烈运动,可能诱发心律失常甚至猝死事件。因此,健康管理应注重全面评估与跟踪,结合医疗建议,积极监控运动安全性,科学制定可行的运动干预措施。 综合来看,运动就如同一味含有复杂成分的“良药”,它的效用体现在多层面的积极调节。运动能够调动人体多种系统,从分子信号到心理状态产生连锁反应,最终带来整体健康的提升。最关键的是,合理的“剂量”与个性化的策略能够确保运动的疗效最大化并降低潜在风险。未来,随着运动生理学与精准医学的深入发展,个体化运动“处方”将成为可能,更有效地指导病患和健康人群利用运动这一“药物”,达到预防疾病、延缓衰老和提升生活质量的目标。

因此,无论是普通大众还是医学工作者,都应当充分认识运动的药物属性。推广科学、合理的运动习惯不仅能够降低医疗负担,更将在人群健康管理中发挥基础且关键的作用。运动不仅仅是一种锻炼方式,更是维系生命活力和健康的基础药方,值得每个人在日常生活中予以重视和践行。