写作不仅仅是文字的排列组合,它更是思维的外化,是人类整理和深化认知的重要方式。尤其在科学领域,写作更是不可或缺的环节。科学写作不仅用来报告研究成果,更是科学家理清思路、提炼思想的过程。通过将复杂的数据和研究成果以文字形式系统化表达,写作强迫我们从纷乱的想法中筛选核心,形成结构有序的故事,帮助我们更准确地理解和传递知识。 科学研究的过程往往漫长且复杂,经历数据收集、实验验证、理论推导等多阶段,写作则成为串联这些环节的纽带。将零散的研究内容写下来,不仅方便知识的积累和传播,也促使研究者对现有研究进行反思,发现新的问题和方向。

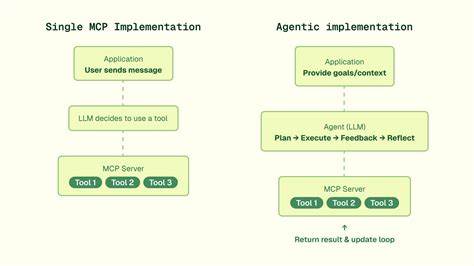

这个过程中,写作充当思考的“引擎”,把非线性、跳跃性的思维转化为逻辑严密的陈述。 科学家用笔记、草稿、甚至手写文字表达想法的习惯远非偶然。研究表明,手写具有促进脑部多个区域连接的作用,增强学习效果与记忆力。这样的神经机制支持了写作推动思维发展的观点。写作不仅是输出,更是输入,是一个自我反馈、深化理解的循环。 然而,随着人工智能技术的进步,特别是大型语言模型(Large Language Models,LLMs)的兴起,科学写作的形态和方式正经历显著变革。

LLMs在生成技术上强大,能够在短时间内撰写完整科学文章,甚至是同行评审报告,极大节省了人力投入和时间成本。这使得不少人开始反思传统写作的价值及软件工具的角色。 尽管如此,当前的LLMs仍存在诸多局限性和挑战。最显著的问题之一是所谓的“幻觉”现象,即生成内容可能出现事实错误,包括无中生有的引用信息,这对科学写作的严谨性构成威胁。科研论文要求极高的准确性和可验证性,任何虚假内容都可能误导读者,削弱科学传播的信任度。因此,依赖人工智能生成的文本必须经过严格审校,耗费大量时间和精力,有时甚至超出纯手写的编辑工作量。

另一个核心问题是责任归属。人工智能没有意识和责任感,无法对生成内容承担作者身份下的法律和伦理责任。这让出版界对完全依赖AI写作的科学文献持谨慎态度。目前普遍认可的标准是在恰当范围内利用AI工具辅助写作,如语法润色和提升可读性,但必须透明申明使用情况,保持人类作者的主体地位和责任意识。 更重要的是,如果写作就是思考,那么将写作过程完全外包给机器,科研人员便错失了深度反思和创造性表达的机会。自主写作让研究者亲自阐述发现,塑造研究的逻辑脉络,以独特视角呈现学术贡献。

这种能力的培养不仅对科学研究至关重要,也促进跨学科沟通与创新。 人工智能在科学写作中的作用不应被忽视。对于母语非英语的科研人员,AI能改善语言表达,帮助他们更顺畅地传达研究成果。同时,AI辅助文献检索和综述,可以节省查找资料的时间,让科学家专注于创造性的研究工作。AI还能激发创意,比如打破思维定势、提供多角度解释和联结相关领域,有助于挖掘潜在的研究视角。 然而,必须警惕过度依赖技术带来的风险。

写作过程的价值不仅在于完成一篇文章,更在于思想的锻造与深化。只有亲自握笔、思考与表达,才能真正把握研究的脉搏,洞见学术前沿。真正的写作,是反复推敲、调整思路、捕捉灵感的过程,是科学家与知识的对话。 人类原创写作与大语言模型相辅相成,但二者无法简单替代。写作过程中的认知负荷、语言组织和观点形成是学习和研究的核心部分,而AI可以作为辅助工具,提升写作质量和效率。未来的科学写作更可能走向人与机器的合作模式,强调人工智慧中的人文关怀与伦理价值。

综上所述,写作不仅是科学传播的手段,更是思维锻炼和学术创新的源泉。在新时代科技飞速发展的背景下,守护人类原创写作的重要性,才能保留科学探索的灵魂和文化。写作教会我们有条理地思考,表达复杂的科学思想,这种能力远比机械生成的文字更具深度和生命力。人类写作者的责任是将研究内容转化为具有逻辑性和感染力的故事,激发更多探索精神和科学创新。