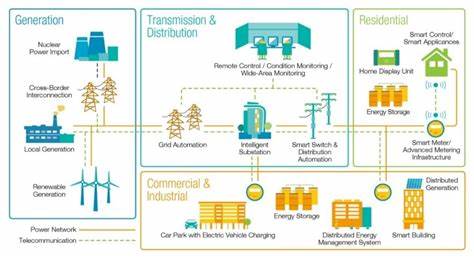

在现代社会,电力供应的稳定性和可靠性对于经济发展和人们日常生活至关重要。电网的核心任务是实现电力的供需平衡,即确保在任何时刻,用户需求的电量与发电厂供应的电量精确匹配。传统上,这一平衡主要依靠核电、燃气涡轮发电等大型电厂通过调节输出功率来完成。然而,随着新能源如风能和太阳能的占比不断增加,电力供应的间歇性和不确定性大大加剧,传统电厂已难以独立应对瞬息万变的负荷需求。电池储能作为一种新兴的调节手段,正逐步改变电网供需平衡的格局。 电池具备迅速充放电的能力,使其成为电网频率调节和电力平衡的理想工具。

电网采用交流电,且其运行频率在美国标准为每秒60次。当供需出现失衡时,频率会发生偏离,若偏差过大,可能引发大面积停电和设备损坏。电池可以通过“调频上调”和“调频下调”服务,快速响应负荷变化,分别向电网提供或吸收电量,帮助维持频率稳定。此外,电池还能作为“旋转备用”资源替代传统的燃气轮机,快速介入处理突发事件,从而大幅提升电网应急响应能力。 过去十年,尤其是2013年至2023年间,美国电池储能容量实现了爆炸式增长,电力储备能力提升了近百倍,能量储存能力提升了近三百倍。截至2023年底,电网内的电池储能总功率已达到约16吉瓦,规模可比拟十多座大型核电站,展示了其在电网上的重要角色。

加利福尼亚州和德克萨斯州作为储能发展最快的地区,已经将电池纳入其日常电网管理和辅助服务体系,显著提升了区域电网的韧性和灵活性。 电池不仅显著提升了辅助服务市场的效率,也促进了能源利用的经济性。传统的发电设备受燃料成本和维护费用限制,调节电网频率的边际成本相对较高;而电池由于其即充即放的特性,以及无须消耗燃料,能以更低的成本提供这些服务。在许多电网运营商主导的辅助服务市场中,电池已经成为价格竞争力极强的参与者。譬如,早在2012年,北美最大的电网运营商PJM就率先推出快速响应频率调节市场,成为电池储能系统首次大规模商业化应用的开拓者。 随着电池技术的成熟,其应用方向从单纯的辅助服务逐渐扩展到“削峰填谷”领域。

利用电池储能可以在用电低谷时段吸收多余新能源发电,通过在用电高峰时段释放能量,缓解电网负载压力,促进电力市场的价格平滑。这种“能量套利”行为不仅充分利用了太阳能和风能的过剩资源,避免了能源浪费,还有效降低了整体电力系统的运行风险。德克萨斯州的ERCOT电网在2023年至2024年的夏季之间电池容量提升50%,大幅度降低了夏季电力紧张时期的停电风险和价格波动,节省了数亿美元的用电成本,成为电池高效调度的成功范例。 电池储能对减少碳排放也发挥了积极作用。在加利福尼亚,伴随大规模电池装机,发电峰谷的电力由此前主要依赖天然气机组逐渐转向清洁电池储能,从而减少了天然气的启停次数及排放强度。电池储能的普及不仅满足了电力供需的波动,还协助完成了加州实现2045年100%无碳电力目标的宏伟蓝图。

此外,随着储能规模的扩大,电池在电力系统中的角色也在不断增强,从频率调节和备用容量的提供者,转变为新能源消纳、需求响应和分布式能源管理的重要支撑。 近年来,电池储能与传统发电机组相比在电网中的另一重要优势是其能以极快的响应速度完成供电调整。传统燃气轮机的启动和输出调整通常需要数分钟时间,而电池能够在毫秒级范围内完成功率切换。这一特性使得电池能够在电网频率突发波动时,迅速提供或吸收电力,保持电网稳定,减少系统波动带来的风险。同时,电池与电网的互动日益趋向智能化,高级算法和控制策略不断优化电池的充放电周期与寿命管理,确保储能设施的长效运行。 随着越来越多电池采用“组网”技术形成虚拟电厂,这些分布式储能装置能够协同响应电网调度需求,增强整体电力系统的灵活性和稳定性。

电池的广泛应用还带动了“逆变器”技术的发展,继而推动“电网形成型逆变器”的应用。与传统依赖大型旋转机组确定电网频率不同,电网形成型逆变器能够独立设定基准频率,并以数字化“合成惯性”替代传统机械惯性,极大地提高了高比例新能源电网的稳定性,有效应对电网缺乏机械旋转惯性的风险。 尽管电池能量密度和储存时间相比传统抽水蓄能仍存在不足,但其灵活部署、快速响应和较低的运维成本使其在未来电网中的战略地位愈发重要。当前,美国电池储能市场正在经历从单一项目到规模化发展,从纯电池储能向储能与发电、负载侧管理相结合的综合能源系统转变。鉴于电池储能项目在电力新建项目中占比超过半数,预计未来十年内电池将在电网储能市场中迅速扩大份额,预计2030年前后电池储能的能量规模将超越抽水蓄能,成为电网主力储能形态。 在全球能源结构转型进程中,电池储能技术不仅提升了电网的供需匹配和故障响应效率,也促进了可再生能源的高效利用,降低了化石能源的依赖。

面对气候变化和电力需求的双重压力,电池作为灵活多样的储能解决方案,将成为保障电网稳定可靠运行和实现低碳目标不可或缺的重要支柱。未来,随着技术进步和市场机制完善,电池储能将在全国乃至全球范围内,实现更广泛的应用和更深层次的价值释放,推动电网进入一个更加智能、高效、绿色的新纪元。