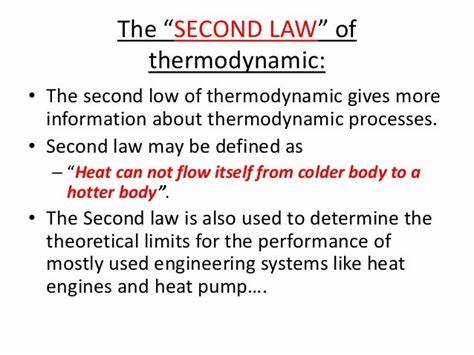

热力学第二定律长期以来被认为在物理学和工程学中具有根本性的地位,它揭示了不可逆过程和熵增的必然性,进而为诸多系统的能量和效率设定了严格限制。特别是在测量和计时装置领域,第二定律被普遍视为精准度与热耗之间不可逾越的界限,认为测量过程的精确度必然伴随着一定程度的能量消耗和熵的产生。然而,近期发表在《自然物理》上的一项开创性研究却颠覆了这一传统观念,提出了一个全新的量子钟模型——环形量子链钟,该模型展示了计时精准度可以实现远超热力学第二定律所带来的限制,甚至其精准度随着熵产生呈指数级增长,而非传统意义上的线性关系。环形量子链钟基于一个由多个量子比特组成的自旋链,通过精心设计的耦合参数实现一个单一激发态的无散射传输,从而极大地提升了计时的稳定性和准确性。该系统的独特之处在于,耗散仅发生在链的有限连接处,这不仅减少了整体的耗散量,也使得扩展规模的同时,计时的精度仍能持续提升。传统的时钟装置,无论是经典的机械时钟,还是现代的原子钟,都需要耗散一定的熵以保证时间的流逝被正确计数,比如原子钟中的自发辐射过程或激发态寿命。

而热力学不确定性关系(TUR)进一步强化了这一观点,认为测量不确定性必然与系统熵产生成正比。此前许多模型和实验证明了这种线性限制,甚至使得工程师们不得不在能耗和精度之间做出权衡。然而,环形量子链钟的研究通过结合自主量子动力学与受控的非平衡耗散机制,展示了量子相干性不仅能够减少熵的产生,还能逆转传统的线性权衡,使得精准度实现指数攀升。这一突破意味着,在物理允许的条件下,计时设备甚至可在极低耗散的情况下实现超高精准度。这一发现不仅深化了对时间测量本质的理解,更对量子技术特别是量子通信和分布式量子计算具有极大意义。例如,在量子通信中,确定性单光子源是保障信号传输无误的关键组成部分,环形量子链钟天然表现出单激发态顺序释放的特性,可以作为高质量的单光子源,进而推动量子网络的可靠发展。

此外,在分布式量子计算中,对光子波包的精确调控和同步是实现跨节点信息交互的核心难题。环形量子链钟通过被动的波包整形机制,为高精度光子控制和时序提供了新路径,降低了对复杂动态控制和外部驱动的依赖。环形量子链钟模型的设计融合了量子物理中的多种先进技术,包括量子态传输、拓扑闭环结构和定制化耦合阵列。通过数值优化得到的耦合系数将整个链划分为三个功能区:波包预备区、波包传输区和波包发射区。预备区通过梯度耦合将初始局域激发态整形成具有特定动量分布的波包,传输区确保波包保持几乎无散射地运动到链尾部,最终发射区通过精细调节减少反射损耗,确保激发能高效且准确地完成环路。这种精心编排的结构确保了波包宽度和传播时长的优化,从而大幅度降低了测量的统计噪声。

研究表明,随着自旋链长度的增加,计时精度呈现多项式增长趋势,同时只需对耗散熵进行对数级别的增加,这种指数与多项式的反差为量子技术的发展打开了新的可能。尽管如此,任何理论模型都必须面对现实世界的偏差和噪声影响。研究团队深入分析了在耦合参数扰动和环境噪声存在情况下,环形量子链钟的稳定性。结果令人振奋的是,系统的关键性能指标对合理范围内的扰动表现出良好的鲁棒性,且最长保持指数级增长的系统规模仅需实现多项式精度的参数控制,远比原本预期的严格要求更易于实验实现。这使得基于电路量子电动力学(circuit QED)和耦合谐振腔阵列(CCA)等技术平台的物理实现具备现实可行性。电路量子电动力学体系提供了低耗散、高可控性的超导微波谐振器阵列,允许通过电容耦合工程化实现所需的耦合分布。

对应的单光子检测和读出技术也在迅速进步,例如通过非破坏性测量检测单光子跃迁,或利用高保真微波光子探测器捕获发射光子,进一步确保了实验方案的完整性。展望未来,环形量子链钟的这一突破有望催生新一代自主高精度计时装置,不仅成为基础物理研究中探索时间本质的利器,也可能成为量子信息处理、量子网络乃至量子计算的基石。更广泛而言,它挑战并扩展了热力学第二定律的传统认知,展示了量子相干和拓扑结构在克服经典限制中的巨大潜能。未来的研究方向可侧重于实现更大规模的自旋链系统,开发配套的高效误差纠正机制,及探索更多自主量子设备在保持高能效同时实现卓越性能的方法。此次成果不仅是基础物理理论上的里程碑,也寓意着量子技术跨入了一个全新的发展阶段,精准与节能的矛盾有望在量子尺度上实现共融,推动科技进步焕发新的生机。