在数字化时代,笔记和知识管理工具已经成为许多人日常工作和生活的必需品。特别是在创新的前沿地带硅谷,这类工具几乎象征着一种新型的生产力方式,帮助用户记录灵感、规划任务、整理信息。然而,随着时间的推移,许多用户开始意识到,这些工具像一种名为“蟑螂旅馆”的困境一样——轻易进入,却难以真正脱身。所谓“蟑螂旅馆”是一种捕捉蟑螂的装置,特点是有一条单向入口,一旦进入即无法逃脱。这个比喻形象地描述了数字笔记应用如何吸引用户数据,限制他们的转移自由,最终形成锁定效应。多年来,用户为了追求更高效的笔记体验,应对繁重的信息洪流,持续投入时间、金钱乃至情感。

然而,当平台没有持续维护时,原本用心搭建的数字思维空间往往变成无法使用的“数字墓地”,而数据迁移的难度使得用户常常陷入“数字囚徒”的尴尬境地。许多笔记工具初期以其精美界面和创新功能吸引用户,但随着商业模式的改变、更新速度放缓或产品的转型,用户发现自己突然被迫面对数据兼容性和格式随时失效的问题。那些精心设计的文件夹层级与分类系统,在面对个人思维的混沌与自由时,反而成了一道认知上的障碍。人脑习惯以碎片化和联想方式存储信息,然而数字工具却要求绝对的规整和结构化,导致用户在查找特定信息时如同迷失在层层迷宫中,既耗时又疲累。硅谷的创新笔记工具如Roam Research曾一度被视为“第二大脑”的代表,它支持非线性思考方式,允许用户通过链接和回溯连接不同的笔记,自然而然地搭建起互相关联的知识网络。然而,即使是这种开创性的产品,也不可避免地面临社区散落和开发停滞的问题。

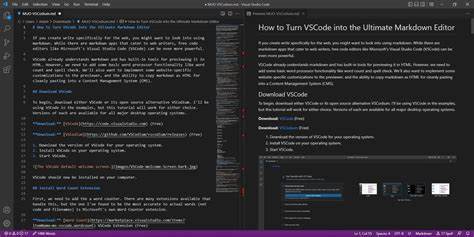

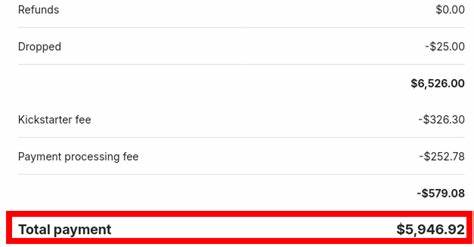

用户曾为其付出巨资和大量时间投入,形成了稳固的工作流,但随着开发团队的动荡,社区活跃度降低,许多人开始尝试寻找替代品或自行承担数据脱逃的复杂技术工作。相比之下,一些开源或基于文本文件类型的工具逐渐获得青睐。它们通过保持数据的开放性和兼容性,使用户能够真正掌控自己的信息资产。例如Logseq和Obsidian等产品,使笔记以纯文本Markdown格式存储,降低了被锁定的风险,用户可以灵活地导入导出数据,无需担心平台关闭或变更造成的损失。尽管如此,技术上的自由并不意味着用户体验的完美。许多用户在移动端的操作体验仍然令人沮丧,同步机制复杂,应用存在兼容性问题,常常导致数据丢失或同步冲突。

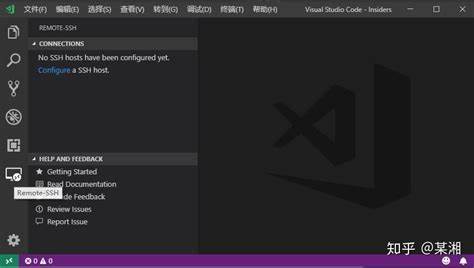

用户在多设备间捕捉灵感的愿望,往往因为技术门槛和工具缺陷而受阻,这使得他们不得不借助诸如苹果自带的Notes这样的稳固但封闭的工具作为“临时避风港”,虽然安全可靠,却极难脱离其“蟑螂旅馆”的限制。这些困境反映出硅谷生产力软件生态的一种普遍现象:大量创新者试图解决人类思维的混沌性和复杂性,然而以商业驱动的产品设计往往使得用户成为了无法逃脱的野鼠迷宫里的一员。所谓的“生产力革命”,很多时候变成了带有锁定意图的客户获取策略,让用户容易开始但难以终止,陷入不断迁移和重建知识体系的苦海。与此同时,AI技术的兴起为数字笔记工具的发展带来了新的契机,但也抛出了新的挑战。当前大多数AI助手被设计成闭环生态系统,无法实现跨平台、跨数据源的深度协同。用户期待AI能够理解他们散乱且富有上下文的思维,而不是简单地管理任务列表或关键词检索。

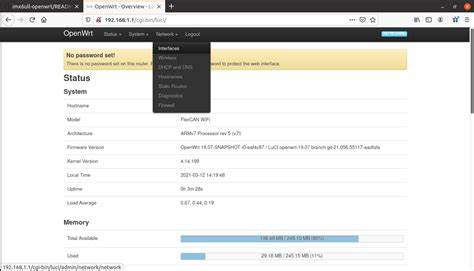

然而,当下多样且割裂的系统架构仍旧阻碍着这一愿景的实现。未来的数字笔记工具理应超越单纯的信息整理,成为真正意义上的“数字记忆伴侣”,理解和适应每个人独特的思考习惯,打破传统层级结构限制,实现联想式且动态的知识生成。同时,保护用户数据的可迁移性与隐私权,避免数据陷阱和孤岛效应。尽管已有许多开源项目和专业社区在积极探索这些前沿方向,主流市场仍偏重于资本运作与用户规模扩展,从而牺牲了产品的长期可持续性和用户自由。硅谷的数字笔记工具历程,既是技术创新的缩影,也是互联网商业逻辑的缩影。它们承载着人们赋予“思维延展”和“知识管理”的美好憧憬,却频频陷入数据锁定和用户流失的漩涡。

作为用户,需要认识到持续的时间投资、技术债务和情感投入都是数字笔记系统的隐形成本,选择生态开放、数据自洽的工具才更接近科技赋能思维的初衷。正如那些数字“蟑螂旅馆”令人烦恼却难以避免,我们也要学会在技术变迁中灵活游走,保持思维的流动性与自主性,不被视作数字囚徒。只有这样,才能真正实现笔记工具为我们带来的信息自由和创造力提升,不让数字化生活陷入无尽的迷宫之中。硅谷的数字笔记故事,还在继续,我们也始终在寻找那个能够拥抱我们混沌思维、给予宽容自由的理想数字之家。