随着人工智能技术的迅速进步,尤其以OpenAI的ChatGPT为代表的语言模型日益普及,越来越多的创业公司和产品开发者以ChatGPT为核心构建各类应用。对于这些产品,外界常以“ChatGPT包装器”来形容,这一称呼引发了讨论:将一个产品简单称为ChatGPT的包装器,是否如同当年称早期Facebook为“在线年鉴”一样片面?要理解这一问题,需要从技术演进、商业模式以及用户需求多个角度展开分析。 早期Facebook的核心功能与高校年鉴类似,用户以实名上传个人信息、照片,以便彼此了解和联系。持批评态度的人简单将其称为“年鉴”,认为这并无创新,仅是实体年鉴的数字化翻版。然而,Facebook的价值远不止于此。它通过社交图谱、信息流算法、动态互动等创新,逐渐发展成为全球级别的社交网络生态系统。

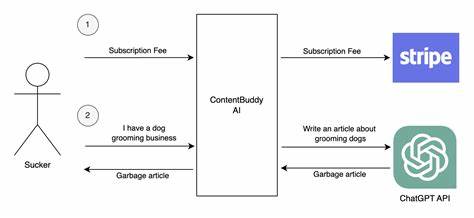

而将其仅看作年鉴显然未能预见其创新潜力和未来影响力。同样地,称一款基于ChatGPT的产品为“包装器”,也可能忽视了产品在功能拓展、用户体验改进、垂直场景深耕等方面所带来的差异与创新。 ChatGPT作为一种通用的大语言模型,具备广泛的自然语言理解和生成能力,能够回答问题、撰写文本、提供交互式对话体验。开发者在此基础上进行定制与扩展,确实有时表现为“包装器”——相当于为核心AI引擎套上一个界面或特定业务逻辑层,向特定群体提供更加贴合需求的解决方案。但这种“包装”,往往不仅限于简单调用,而是结合行业知识、用户行为数据、场景定制和多模态输入输出,打造独特且有价值的产品体验。 然而,正如微软CEO萨提亚·纳德拉所指出的,纯粹基于ChatGPT进行“包装”的商业模式存在一定风险。

随着模型能力的提升和API开放程度提高,基础的AI能力将越发接近标配,差异化将更多依赖于模型以外的创新,包括产品设计、数据积累、生态系统构建和深度垂直应用。AI未来的发展趋势之一是其内核功能逐渐成为公众甚至大型平台的标准配置,当AI模型日益强大且无处不在,单纯依托AI模型本身打造的“包装器”业务可能难以长期维持竞争力。 因此,将产品称作ChatGPT包装器虽然不无道理,但也要考虑具体产品背后的创新与增值程度。如果创业者仅仅是简单地封装调用ChatGPT接口,缺乏对场景的深刻理解和差异化玩法,的确面临被平台或更高级别AI解决方案替代的风险。但如果能够深耕行业特定需求,挖掘模型的潜能,将AI与已有商业流程、专业知识和用户体验融为一体,则可以成为AI赋能变革的重要推动者,创造不可替代的价值。 从更宏观视角看,历史上的技术创新常以“包装器”形式出现,但成功者往往突破了“包装”的局限。

早期互联网的门户网站或搜索引擎虽然都是对信息的聚合和展示,但在优化算法、用户界面以及后续生态建设方面实现了卓越创新,进一步催生了我们的信息时代。人工智能亦是如此,优秀的创业公司不会满足于“包装”,而是在理解AI的本质和未来趋势的基础上进行创新。 同时,平台方对AI能力的战略性布局也不可忽视。例如苹果、谷歌、微软等科技巨头都在积极开发自身的AI工具和集成解决方案,当某种应用成为用户刚需时,他们有动力直接打造原生产品,以保障生态优势和利润空间。这对于依赖单一AI模型“包装”的创业者构成挑战。产品唯一的核心竞争力如果是模型调用,长远来看很可能难以抵挡平台级对手的冲击。

综上所述,将产品简化为ChatGPT包装器的比喻与称早期Facebook为“年鉴”一样,都存在忽略发展演变和内核创新的风险。AI应用的真正价值在于将强大的模型能力与场景需求、用户体验和服务创新结合起来,形成独特的商业生态和竞争壁垒。未来,围绕AI构建的产品更需关注差异化创新和用户深度价值,而非泛泛地套用已有模型。 我们正处于AI技术爆发的时代,理解并把握这一技术红利的本质,将决定未来产品和企业的成败。对于开发者而言,关键在于认识到模型只是工具,真正的竞争力来源于如何将工具嵌入创新的业务流程、独特的用户体验和成熟的商业模式中。只有这样,AI应用才能摆脱“包装器”的标签,成为行业变革的核心驱动力。

。