在现代社会,调查问卷和民意测验是了解公众意见、指导政策决策的重要工具。然而,人们往往忽视一个关键因素:问题的设计方式对答案有着深远的影响,这种现象被称为“引导性问题效应”。引导性问题指的是通过特定的措辞或提问顺序,潜移默化地影响受访者的回答方向,进而塑造整个调查的结果。本文将深入探讨引导性问题效应的原理、实际影响及其在数字时代特别是人工智能环境中的体现。引导性问题效应并非新鲜事物,早在英国经典政治讽刺剧《是,首相》中,就对这一心理学现象进行了生动的戏剧化展现。剧中通过:“同一问题通过不同的前置问题或措辞,能够明显改变回答结果”,揭示了调查设计中的微妙权力。

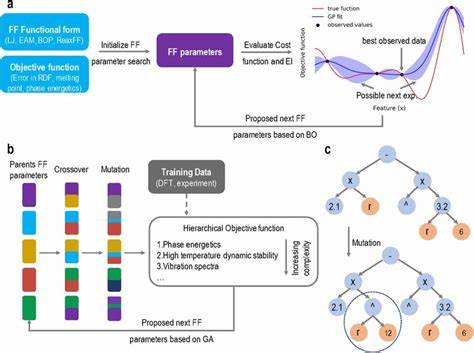

虽然戏剧化,但这一效果在心理学研究和实地调查中早已被验证为真实存在并具有实际影响力。近期,随着人工智能技术的发展,研究者尝试利用合成语料库和虚拟受众模拟真实社会群体的行为,进一步验证了引导性问题不仅影响人类受访者,也同样作用于AI模拟的虚拟人格。这也证明了该效应与人类认知中的特定心理捷径和框架效应密切相关。为探究引导性问题效应的具体表现,一项基于2024年英国人口统计数据设计的100人合成虚拟选民群体的实验成为典型案例。在实验中,首先通过调整年龄、性别、种族、收入、教育背景和住房状况等多维指标,确保虚拟受众的代表性和准确性,模拟真实英国选民的总体特征。然后,研究设计了三种问卷样式,包括无引导性控制组,以及两组分别以不同主题引导受众立场的提问序列。

控制组直接问及受众是否支持恢复全国义务兵役,这一问题没有任何背景或提示,旨在呈现真实的中立态度。结果显示,投票支持和反对的比例接近平均值,体现出自然、未经引导的民意分布。在两组引导性问题中,前置的问题分别围绕支持义务兵役的积极面,如“青少年失业问题”、“青少年犯罪和纪律缺失”以及“需要权威和领导”等主题,引导受众形成支持的心理预设序列。相反,另一组问题则偏向反对视角,强调战争危险、武器扩张以及“个人自由被迫剥夺”等负面因素。经过这一系列引导,最终的义务兵役支持率出现显著偏差。支持引导组中,支持率提升明显,反对率相应下降,反对引导组情况则完全相反,支持率直线下跌,反对率超过多数。

这种现象揭示了调查设计在塑造民意数据时具有强大的潜在操控力。知晓这一点对于政策制定者、媒体及研究者具有极大启示意义。一般公众习惯性相信调查结果具备客观性,但忽视了背景设计对结果的决定性影响。更令人惊讶的是,人工智能模拟的虚拟受众表现出了与人类受访者高度相似的认知偏差。基于大型语言模型的AI虚拟人格通过记忆前置问答环节,表现出明显的框架效应和认知捷径,证明引导性问题效应背后的心理机制深植于对信息处理的路径依赖。结合此种发现,现代调查设计更需慎重考虑措辞、问题顺序及上下文,以避免不公平引导甚至误导公众意见。

数字技术的发展为舆论研究带来便捷和创新可能。例如,利用AI虚拟受众进行实验,研究者可以在无伦理顾虑和成本压力下,多次测验不同问卷设计对结果的影响,反复调整,直至获得最真实可靠的反馈。这不仅提高了研究效率,也为后续实地调查提供了理论参考。引导性问题效应同时提醒我们,对民意数据的解读应保持批判性思维,警惕表面数据背后潜在的设计偏差。市场营销、政治竞选及媒体报道中常利用此类心理效应进行舆论引导,公众需要提高信息甄别能力,理解舆论制造的复杂性。未来,深入研究引导性问题效应还将推动开发更加透明、科学和公正的舆论调研机制。

人工智能和数据模拟技术辅助下,调查设计或将更加精准,既避免有害引导,也更好地反映真实公众意见,同时帮助管理方发现隐性偏见,推动民主程序透明化和决策智慧化。总结而言,引导性问题效应揭示了在民意调查领域,语言和结构的力量不容小觑。准确捕捉公众真实想法,既需要技术的支持,更依赖设计者的伦理自觉和科学严谨。结合现代AI技术与传统心理学理论,可以构筑一个兼具效率和公正的调查生态,助力社会各界更深入理解民意动向,促进更理性的公共讨论和政策制定。未来,期待更多研究探索如何利用技术识别和避免引导性偏差,为提升民主质量贡献力量。