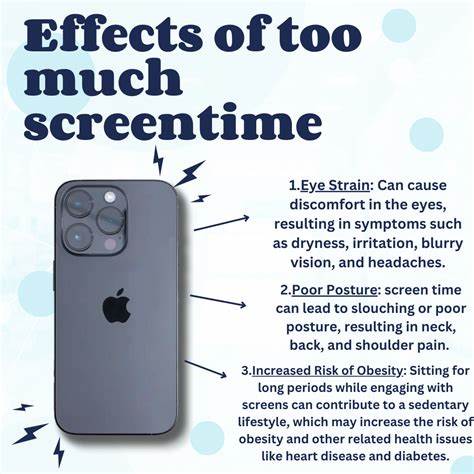

在现代社会,智能手机和数字设备几乎无处不在,尤其是在青少年群体中,屏幕时间的增加已成为不可忽视的社会现象。越来越多的研究显示,长时间使用手机和社交媒体与青少年的焦虑、抑郁、自我伤害倾向以及孤独感有着密切联系。心理学家乔纳森·海特认为,智能手机的普及直接助长了这些负面心理问题,同时导致青少年身体活动减少,面对面交流骤减,使得心理健康问题进一步加剧。根据2022年皮尤研究中心的数据,到15岁时,几乎所有美国青少年都拥有手机,其中95%的13到17岁青少年活跃于社交媒体平台,近一半的人群几乎持续不断地在线,这些数字展示了现代年轻人与数字世界的紧密联系。 然而,关于屏幕时间和青少年心理健康之间的关系,学界尚无定论。一些专家认为两者之间存在相关性而非直接因果关系,强调青少年的心理健康问题是多因素综合作用的结果,屏幕使用只是其中一个方面。

持批评观点的学者指出,将复杂的心理困扰简单归咎于屏幕时间的增加无疑是过度简化问题。在实际生活中,青少年的心理状态受家庭环境、社会压力、学校生活以及个人特质等多维因素影响。 面对日益严重的青少年数字依赖问题,不同国家和地区采取了多种应对措施。例如,美国约有一半的州在学校内禁止学生使用手机,法国、土耳其、挪威、瑞典以及加拿大部分地区亦制定了有关手机使用的相关法规。澳大利亚甚至率先实施了针对16岁以下儿童的社交媒体禁令,试图通过立法手段控制青少年的数字使用边界。荷兰通过在小学和中学推行智能手机以及其他智能设备的课堂禁用政策,强调其对学业表现和社交互动产生的干扰。

与此同时,荷兰医务界与科研人员联合发起倡议,主张提高智能手机持有年龄至14岁,社交媒体使用年龄至16岁,以保护未成年人的身心健康。 然而,所有国家的政策实施都不是一帆风顺的。法律层面,美国联邦法院已因言论自由权利问题驳回了佛罗里达州部分限制青少年使用社交媒体的立法。伦理方面,儿童隐私保护成为年龄验证系统开发的核心难题,如何确保用户信息安全且不被滥用,是监管部门亟需解决的问题。从操作层面看,制定有效的年龄识别机制,明确适用范围,监督执行力度均面临诸多挑战。技术平台如何配合监管并推行安全机制,也是一道难题。

更复杂的是,数字媒介早已深入社会运作的各个层面,学校日常通讯、作业布置、活动宣传普遍依赖社交平台,令单纯限制年龄使用显得无从下手。澳大利亚的相关政策成为国际关注的试验田,期待通过实践验证这些措施的实际效用。目前已有研究表明,单纯学校禁用手机对学生心理健康和学业成绩并无显著改善,表明问题的复杂性远超想象。多数学者认为,智能设备既有负面影响,也带来教育和社交等积极价值,过度限制反而可能剥夺其正面潜力。 因此,专家普遍呼吁,限制青少年数字使用应采取更加综合、细致的策略,而非单一禁止。例如,家长在孩子使用智能设备的过程中应发挥主导作用,通过建立规则、引导互动,引导孩子培养健康的数字习惯。

学校与家庭需密切合作,针对学生不同阶段特点制定适当管理措施。科技公司也应承担责任,设计符合儿童发展需求的产品和内容,强化内容审核,杜绝对青少年有害的元素,创造更加安全友好的网络环境。 这种多层次的管理观念体现了网络空间的双重性:它是青少年教育、社交和表达的重要平台,也是心理健康风险的潜在温床。只有全社会协力,从政策制定、法律监督、技术创新、教育引导等方面综合施策,才能有效应对过度屏幕时间带来的挑战,促进青少年身心健康发展。 综上所述,随着数字设备的不断普及,屏幕时间过多已成为全球青少年普遍面临的挑战。现行的学校禁用政策、年龄限制法规尚未呈现明确成效,背后复杂的法律、伦理、技术问题亟需深入研究和创新解决方案。

借鉴国际经验,强化家庭教育功能,推动数字产品责任设计,构建安全透明的网络环境,是保障青少年未来数字健康的关键。唯有多方合作,制定科学合理的监管框架,着力培养青少年自主、理性的数字使用能力,才能为新一代营造一个平衡、健康的生活方式,避免被数字世界过度困扰。未来数字社会的发展离不开对青少年数字健康问题的重视和智慧应对,而这需要政策制定者、教育者、科技企业及家长携手共进,合力开出一条科学可行的路径,助力青少年健康成长于数字时代。