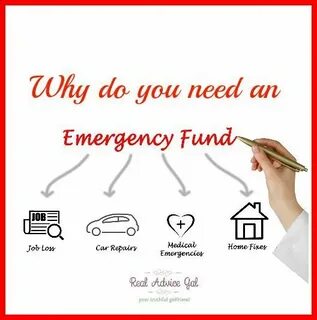

紧急备用金,作为个人财务规划中的一项传统建议,长期以来被视为保障经济安全的重要工具。一般而言,紧急备用金指的是预留一笔现金,用以应对突发的经济困境,如失业、医疗急需或其他不可预测的支出。尽管这一概念看似合情合理,但近年来,越来越多的金融专家开始质疑其普适性,认为紧急备用金在某些情况下可能并非最佳选择,甚至可能对个人财富增长产生负面影响。本文将深入探讨为什么紧急备用金可能是一项“坏主意”,并分析相关背景与风险,帮助读者从更全面的视角重新审视这一传统理财观念。首先,紧急备用金的核心理念是保留流动性十足且风险极低的现金资产,以防范突发状况。然而,保持大量现金储备的直接代价是机会成本。

超过通货膨胀率的低收益率使得闲置现金逐渐贬值,进而削弱了个人财富的潜在增长。一方面,在利率较低的环境下,银行储蓄和货币市场账户提供的回报率难以抵消通胀,导致资金实际购买力下降。另一方面,将过多资金锁定在低收益的紧急备用金中,也意味着投资者错失了股市、债券及其他资产类别带来的长期复利效应。其次,紧急备用金可能给人带来虚假的安全感,从而导致财务规划上的懈怠。部分个体因为依赖紧急备用金而忽视了其他更有效的风险管理措施,如购买保险或提升职业技能以保障收入稳定。此外,紧急备用金的规模设定缺乏统一标准,市场上常见建议为三到六个月的生活开支。

然而,这一标准未必适用于所有人,忽视了个人收入来源的安全性、支出结构及家庭负担等因素,可能导致备用金过多或过少。第三,从行为经济学角度看,过度依赖紧急备用金可能激发非理性消费倾向。因为手头有一笔“安全资金”,一些人可能会在日常消费中缺乏约束,增加非必要支出,反而降低整体财务健康水平。此外,当真正的紧急状况发生时,若备用资金不足或使用不当,往往会让人陷入更大困境。再者,现代金融产品和服务的发展为个人理财提供了更多灵活工具,诸如短期贷款、信用额度及社交保险等,这些都可以作为紧急情况下的财务支持,降低对紧急备用金的依赖。例如,适当利用信用卡或银行循环信贷在紧急情况下可以快速获取资金,但须注意合理使用与偿还,避免负债风险。

根据实际调查,部分高净值人群甚至选择不设立传统紧急备用金,而是通过多元化投资组合以及保险等形式分散风险,实现资金的最大化利用。基于以上分析,个人在规划紧急备用金时应当量身定制,结合自身的风险承受能力、家庭状况和收入稳定性,合理配置资金比例。具体建议包括:一、评估收入稳定性及支出结构,确定备用金的实际需要额度;二、保证备用金的流动性,但避免过度持有现金,适当配置货币基金或短期债券;三、结合保险产品转移重大风险,减少备用金规模压力;四、提升个人财务知识和风险管理能力,减少对备用金的依赖;五、利用现代金融工具合理应急,但保持谨慎,防止债务累积。总之,紧急备用金并非百试百灵的理财法宝。在强调财务安全的同时,必须警惕其可能带来的机会成本和资金闲置问题。借助科学的财务规划和多样化的风险管理策略,个人能够更有效地保障经济稳健,同时实现财富的稳步增长。

对于每一位追求财务自由和稳定的读者来说,理解“紧急备用金可能是坏主意”的深层原因,有助于跳出传统框架,以更加灵活和智慧的方式管理自己的资产,面对未来的不确定性。