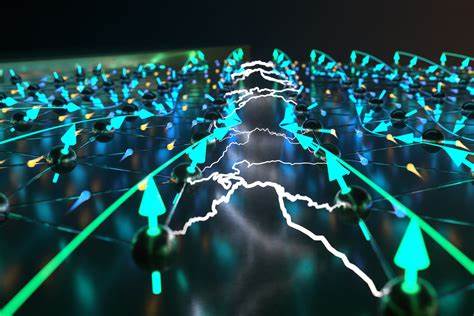

磁性作为物理学中基础而又重要的研究领域,长期以来一直是材料科学与电子技术进步的重要驱动力。传统上,人们熟知的磁性形态主要有铁磁性和反铁磁性,分别对应磁性物质中电子自旋朝向统一与交替分布的两种状态。而2025年6月,麻省理工学院的科研团队惊喜地宣布首次观测到一种全新的磁性形式,称为“p波磁性”,这不仅颠覆了我们对磁性理解的传统认知,也为自旋电子学(spintronics)领域带来了巨大希望。 这项研究的核心材料是镍碘化物(NiI2),一种结构呈二维三角形晶格排列的化合物,其独特的微观结构让镍原子上的电子自旋表现出不同寻常的螺旋排列,且这种螺旋结构存在两个镜像对应的版本,即左旋与右旋。镍原子电子自旋呈现的这种巧妙配置,将传统铁磁性的自旋统一特征和反铁磁性自旋相互抵消的特性结合在一起,形成了一种新颖的磁性态。 具体而言,在普通的铁磁体中,所有电子自旋像无数微型指南针一样朝向同一方向,从而产生明显的宏观磁场;而反铁磁体则是相邻原子的自旋相反,互相抵消,导致整体没有显著磁化现象。

而p波磁性横跨这两者之间,看似抵消的自旋却因其螺旋几何排列表现出特别的电气响应性,这种性质使得自旋状态可被外加电场高效切换。 这次研究不仅首次证明了p波磁性的存在,还展现出通过施加微弱的电场即可改变电子自旋螺旋的“手性”(即旋转方向),从而实现电子自旋的翻转。此现象为自旋电子学应用奠定了坚实基础。自旋电子学领域关注的是利用电子的自旋状态而非电子电荷来进行信息的存储和传输,被视为替代传统基于电子电荷的电子学技术的未来方向。基于p波磁性的材料能够实现迅速、能耗极低的数据写入与读取,有望使下一代存储设备在容量和效率上实现质的飞跃。 麻省理工的研究团队在实验中通过化学气相沉积法合成了高质量的镍碘化物单晶薄片,然后利用先进的光学方法如圆偏振光激发来探测电子自旋与光的旋转方向之间的耦合关系,完美印证了其电子自旋分布与p波磁性理论模型的预测相符。

此外,实验还显示,电场施加方向与自旋螺旋方向相匹配时,能够高效切换自旋方向,产生净自旋电流。 有趣的是,镍碘化物展现这种新奇磁性现象仅在极低温环境下,也就是约60开尔文(远低于液氮温度),虽目前尚未具备室温应用的条件,但此次发现为寻找具备类似特性的室温材料铺平了道路。科研人员对这一领域的进一步探索方向是优化材料结构和组合,实现新型磁性材料在常温下的稳定性和电控性能,从而推动实际器件的开发。 理论上,p波磁性是一种前沿的磁性状态,最初由德国马普学会的理论物理学家提出,被认为将彻底改变我们利用电子自旋信息的方式。传统自旋电子设备因涉及电荷移动而面临电子散射和能量损耗问题,而p波磁性材料可以借助非对称的自旋排列,实现在无大规模电荷流动情况下的自旋传输,大幅降低能耗并控制热量产生。 这项成果还吸引了全球众多材料科学与凝聚态物理领域专家的关注。

大家普遍认为,p波磁性的可逆、电气可调特性正是实现新一代自旋逻辑器件和非易失性存储设备的关键。未来计算机和移动设备通过采用基于p波磁性的存储芯片,能够达到硬件小型化、运行速度更快,同时大幅降低能量消耗,解决当前信息技术行业面临的芯片热管理和功耗瓶颈。 研究团队成员指出,未来研究将着力于解锁p波磁性在常温与高温超导体材料中的表现,及其与其他奇异量子现象的协同效应。这不仅有利于基础物理学的理论突破,也将促进量子计算与量子通信等前沿技术的跨越式发展。 此外,p波磁性新形式的发现得益于多学科的紧密合作与先进实验设备的支持,包括材料合成、超低温环境控制、精密光谱探测和理论建模等手段的协同。通过这一开创性的探索,科研人员不断拓展人类对物质内在规律的认识,推动科技进步与创新应用。

总之,麻省理工团队首次观察并确认的p波磁性不仅为磁学研究注入了新活力,也标志着自旋电子学进入了一个新的发展阶段。未来在新材料的不断探索和器件技术的创新下,基于p波磁性的自旋电子存储技术有望成为信息产业核心竞争力的重要突破方向,带来更高效、更环保的电子产品,为智能时代的计算和存储注入无限可能。