多面体,这一代表三维几何空间的经典形体,自文艺复兴时期起便成为数学、艺术以及哲学领域交汇的焦点。作为完美几何结构的象征,多面体不仅体现了宇宙的秩序与对称,更成为当时知识分子探索天地万物、本体论与视觉表达的核心媒介。文艺复兴时期的艺术家和数学家们通过对多面体的研究和描绘,开启了一场从抽象理论至视觉感官体验的独特旅程,从而深刻影响了西方文化的审美和科学理念。 文艺复兴早期,对多面体的关注往往集中于两个主要类别,即柏拉图多面体(规则多面体)和阿基米德多面体(半规则多面体)。前者包括金字塔、立方体、八面体、十二面体和二十面体这五种仅有的完全规则、对称的多面体,这些形体在古希腊哲学中被赋予了神圣的象征意义,代表宇宙的基本元素与结构;后者则是对规则多面体的变形与拓展。文艺复兴人文主义者与基督教思想的结合,使得这些理想化几何形体被视为神圣秩序的具体体现,既是自然界构造的数学底层,亦是艺术比例的范例。

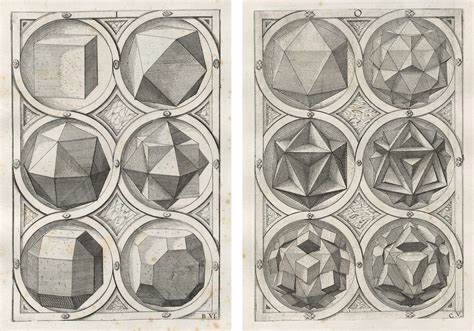

然而,将这些复杂的三维几何体准确地描绘在二维平面上,成为当时艺术与科学领域的重大挑战。随着透视法的成熟,艺术家们试图突破传统平面绘画的局限,通过几何学和工艺技术,逼真地展现多面体的体积感与空间关系。意大利艺术家帕奥洛·乌切洛(Paolo Uccello)在威尼斯圣马可大教堂地面上绘制的星形十二面体即为早期透视描绘多面体实践的典范。而数学家和艺术家卢卡·帕乔利(Luca Pacioli)于1509年出版的《神圣比例》(De divina proportione),借助列奥纳多·达·芬奇等大师的手稿,系统地阐述和配图展示多面体,极大激发了对此类形体视觉表达的探索热潮。 这部作品中,多面体以木刻版画形式呈现,尽管因技术及审美限制存在一定的透视和光影表达不够精准的问题,但它们成功地将抽象的数学概念转化为可以被视觉感知的实物形态,促进了艺术家与科学家之间的跨界交流。由此,物理模型成为文艺复兴书房和艺术工作间常见的教学工具,便利对几何比例和透视规律的研究。

多面体模型不仅辅助几何学的学习,更体现了知识与视觉美学的高度融合,它们悬挂于艺术家工作室之中,成为理解宇宙结构与人体比例的桥梁。 印刷技术的发展也为多面体形象的传播和普及提供了坚实支持。1482年,埃拉尔德·拉托尔特(Erhard Ratdolt)首次在《几何原本》一书中加入了详尽的图解,虽然原始木刻版画在三维结构表现上存在困难,但为后续绘制多面体奠定了基础。与此同时,艺术与科学的交织催生了对多面体的符号学解读。哲学家、艺术家如阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)以《忧郁》(Melencolia I)一画,形象地呈现了几何工具与多面体之间的复杂关系,反映了理性思维与感性表达在知识探索中的矛盾与融合。 多面体作为知识与艺术的载体,其形象频繁出现在文艺复兴时期的绘画、雕塑和建筑装饰中。

例如,弗拉·乔瓦尼·达·维罗纳(Fra Giovanni da Verona)的镶嵌艺术作品精妙地呈现了各类多面体,展示了几何学在建筑艺术中的应用。另一方面,哲学家的肖像图像中也常见悬挂的多面体模型或绘本,暗示了通过理性计算与视觉感知掌握宇宙与自然的渴望。 然而,艺术家们在表现种种复杂几何体时亦面临巨大心理和技巧上的压力。乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)曾提醒,过于执着于精确的几何描绘,可能损耗艺术家的创造力与精神状态,甚至引发孤独和忧郁。丢勒的忧郁天使恰恰体现了这种对理性攀登极限的无奈和情感的张力。多面体的美学与哲学,不仅是几何学的技术问题,更牵涉到人类认知世界的局限和矛盾。

新兴的视觉技术与印刷工艺让多面体得以广泛传播,促进了几何知识的社会化,这种由纯文本转向图像与实物结合的知识形态转变,开启了现代科学视觉表达的前奏。艺术家不再仅仅复制数学符号,而是通过透视和光影演绎,赋予几何体新的生命与趣味。透视法不再仅服务于绘画的空间深度呈现,更成为理论与实践连接的桥梁,使艺术不仅是审美,更是科学观察与思考的工具。 今天,我们回望文艺复兴时期对多面体的探索,不仅看到一段数学与艺术融合的历史,更体会到知识传播与视觉文化之间相互作用的复杂脉络。多面体作为穿越时间的符号,依然启迪现代设计、建筑、科学乃至哲学的思考。它的形态与思想,凝结了理性与感性的对话,科学与艺术的交响。

透视多面体,正是透视人类对世界认识的历程,一种跨越纪元的智性与美学传承。