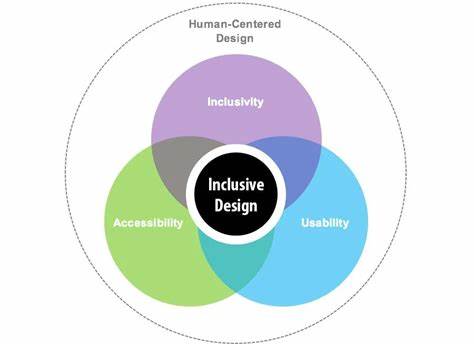

无障碍设计长期以来被视为为残障人士量身定制的技术和方法,然而,这种传统观念正在经历根本性的转变。真正的无障碍设计不仅仅是应对个别群体的需求,更是涵盖了整个人类的多样性——包括临时、情境性的障碍及各种未被重视的体验。重新思考无障碍设计意味着我们必须超越表面的技术合规,深入考量设计如何真正服务于所有人的需求,为未来数字世界和实体环境设定新标准。 从早期的网页设计师到无障碍倡导者,设计师们早已认识到,无障碍的核心不仅是技术层面的实现,而是一种关注人类体验的思维方式。2000年代初期,随着网络标准和易用性原则的推广,设计师开始看到无障碍和用户体验息息相关。随着时间推移,理解也逐渐深化:无障碍不仅是为残障人士做出适配,而是承认每个人都会在不同阶段和情境中遭遇使用障碍。

人类的多样性是一个光谱,而非简单的“有障碍”与“无障碍”二分法。举例而言,阳光强烈时ATM机屏幕反光导致难以读取、临睡前需要调暗设备亮度来保护眼睛,这些都是典型的临时和情境性障碍。尽管人们不会因此自认为是残障,但这却完全符合残障的定义。这种视角的转变让设计重新定位为服务于“所有人”,不论其能力、时间或环境的不同。 越来越多的人群因年龄增长或健康变化逐渐面临行动、视觉或听觉上的限制,但他们中的大多数并未被冠以“残障人士”的称号。无障碍设计间接支持了这些群体,同时也提升了整体的用户体验。

设计师必须理解障碍的多样性,冲破固有偏见和标签,将无障碍视为普遍的设计准则,而非单一功能的附加项。 一个非常重要的观点是,无障碍设计才是基础设计的核心。无论技术多先进,如果没有考虑到真正的可达性,它的价值都大打折扣。在日常生活中,人们通常不觉得无障碍设计的存在,恰恰因为它做得好才不会成为障碍;但是,一旦缺失,这些设计的疏忽就会变得极其明显并造成排斥感。 真实的体验更能说明问题。设计师曾因一次临时失去行动能力,突然意识到自己以往习以为常的操作变得异常艰难。

连最基本的网页浏览、预约挂号都充满阻碍。这样的亲身感受唤醒了设计师对于无障碍需求的更深刻理解,也激发了设计必须从起点就考虑包容性的信念。 这段经历说明,许多看似小的设计缺陷,实则是无障碍不足的反映,而这些缺陷背后往往是设计过程中忽视了多样化用户群体的存在。设计排除了某些用户,也就剥夺了他们参与社会的权利。解决方案不是一次性的特殊调整,而是贯穿产品开发始终的普适性设计理念。 意识的提升是迈向更具包容性的社会的第一步。

设计师和开发者作为数字世界的塑造者,肩负着愿景和责任。尽管“以用户为中心设计”理念盛行,实际操作中无障碍往往被视为额外负担或者应付合规的例行公事,被优先级降低甚至忽略。面对商业压力,设计师容易屈服于“客户需求”或“利润驱动”,将无障碍边缘化。 然而,无障碍并非零星的善举,而是普适设计的基石。把无障碍设计仅仅看作经济考量或小众需求,忽略了它对所有人带来的实际益处。重视无障碍设计意味着尊重人类的复杂多样、价值和尊严。

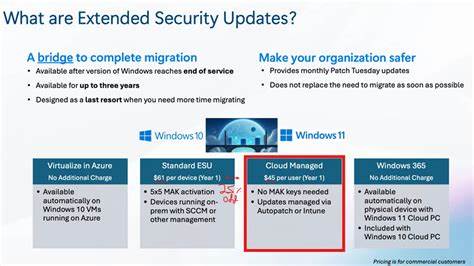

推动无障碍不仅是技术挑战,更是社会责任和文化变革。 在追求无障碍的路程中,完美可能永远无法实现,但每一次切实的改进都值得被肯定和庆祝。把试图做到更好的意愿和行动放在首位,胜过苛求理想中的完美。无障碍从不应成为钩罚或心态上的障碍,设计者需要开放讨论,无畏提出问题并共同寻找创新方案。 技术的飞速发展为无障碍设计提供了新机遇,同时也带来了新的挑战。从传统的图形用户界面到语音交互,甚至未来人工智能能够自动响应用户需求,不同的接口形态不断涌现。

虽然有人预测传统用户界面将逐渐消失,但实际趋势是:人机界面更加多样化,且对无障碍的要求越来越高。 任何技术变革背后,都需要保持对人的尊重和理解。随着技术越来越深入日常生活,界面融入智能设备、家居环境,设计面临着更复杂的场景和多样的用户需求。如何实现适应性强、灵活响应的系统,成为行业亟需解决的重要课题。 未来的人机界面不是技术本身的消失,而是技术根据人类多样性不断调整和优化。设计师和开发者的身份也随之转变,他们不仅仅是产品的制造者,更是连接技术与人类经验的桥梁。

特别是在人工智能快速发展的背景下,设计责任不仅未减反增,需要更深入的洞察力和包容心。 当我们迎来全球无障碍认知日的又一个纪念,无障碍设计的未来令人振奋。我们期待一个技术能够真正回应和尊重每个人独特需求的时代,一个因包容而丰富的数字世界。那个未来不再是技术主导的世界,而是科技为人类服务,削减鸿沟,消解排斥的世界。 拥抱人类多样性不是口号,而是持续的设计实践和社会进步。它要求设计师、开发者、企业决策者及所有利益相关方共同行动。

只有当无障碍成为设计的自然状态,当每个人都能无障碍地获取信息与服务,我们才能说真正实现了数字时代的平等和尊严。这个未来由认识开始,由行动推动,最终在包容中绽放光彩。