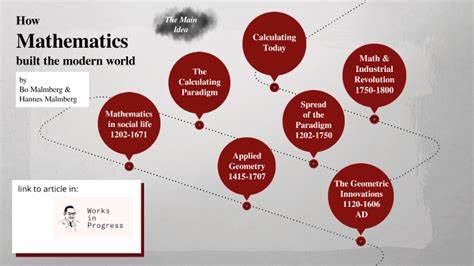

数学,作为一门古老的学科,常被视作抽象和难以理解的。然而,数学的真正魅力远不止于此。它不仅塑造了我们的知识体系,更是推动现代世界进步的基石。纵观历史,尤其是工业革命以来,数学在社会各个领域的应用,揭示了其作为“计算范式”的核心地位。这个范式强调通过测量和计算,使用数字化的方式理解和改造现实世界,彻底改变了人类社会的发展轨迹。 从文艺复兴时期开始,数学的几何创新引领了一场视觉和认知革命。

艺术家们借助线性透视技巧,将三维空间精确地呈现在二维画布上,为绘画注入了新的生命力。这背后离不开几何学的概念,如点、线、面与空间,推动了以视觉为基础的人类文化进步。同时,在测绘和制图领域,三角测量法的提出极大提升了地图的精准度,使得欧洲的地理认知跃升到了一个全新高度。通过测量角度和利用已知距离进行复杂计算,科学家和航海家得以绘制出更准确的地图,辅助船只远洋航行,开辟了全球贸易和帝国扩张的新篇章。 数学创新不仅体现在理论上,实际工具的进步同样关键。角度测量仪器如壁座象限仪的改良,使观测角度的精度在几个世纪间提升了近七千倍;对数的引入将复杂的乘法转化为简单的加法,极大简化了运算过程。

滑尺的出现,使工程师和航海家们能够高效进行乘除运算,而传统的数学表格为当时的计算提供了必要的参考。数学工具的进步加速了探索和应用,为科学革命与工业革命奠定了技术基础。 随着时代的推进,数学逐渐渗透到社会经济的各个角落。阿拉伯代数的引入,尤其是斐波那契在《算盘书》中推广的印度-阿拉伯数字体系和代数思想,极大方便了商业计算和利润分配。双重记账法的推广,为现代会计系统设下了框架,使商业活动的数据记录和财务监督更加系统和透明。这些数学模式助推了金融市场的繁荣,银行系统和政府财政管理得以走向规范和高效,从而支持了国家的军事扩张和经济建设。

国家财务管理的革新,源于对实际需求的回应。随着雇佣制军队替代封建义务兵,维护庞大军事机器需要硬通货和严谨的账务系统。类似神圣罗马帝国哈布斯堡王朝的宫廷财务机构模范,将税收、开支和债务集中管理,使国家财政能力得到稳步提升。此外,诸如托马斯·克伦威尔、西蒙·斯特文和让-巴蒂斯特·科尔贝尔等改革者,将私人财务知识带入公共治理,推动了现代国家机器的形成。 在科学领域,数学成为揭示自然规律的绝佳语言。伽利略所言“宇宙是用数学书写的”体现了科学革命的核心精神。

数学模型不仅解释了运动和天体运行,更为实验设计和测量提供了方法论支持。天文学发展依赖于精确的角度测量和几何推理,从托勒密的几何天体模型,到哥白尼和开普勒的日心说,再到伽利略利用望远镜观测金星的相位,数学成为突破传统宇宙观的关键工具。 随着实践的深化,数学结合工艺技能催生了工业革命。十八世纪英国的工匠和工程师们,将精密的数学计算应用于机械制造,确保机器零件的高精度配合,大幅度提升了生产效率。严谨的测量和几何设计帮助他们制造出可靠的蒸汽机、织布机等关键设备,使得大规模机械化成为可能。这种生产的数学化使产业得以跨越人力限制,实现爆发式的技术进步和社会变革。

数学教育的传播,也极大促进了计算范式的普及。始于意大利的算盘学校为商贾子弟提供实用数学训练,负责编写和传播包括算术、测量、簿记等内容的教科书,推动了数学知识的广泛普及。印刷技术的发展,使数学教材能够迅速传布到北欧和英格兰,配合宗教改革促使各地教育重视数学实用技能。即使大学传统课程对数学重视不一,民间和职业学校的兴起填补了这一空白,构建起了全面普及基础数学的社会环境。 进入二十一世纪,数学的发展已深深融入现代科技和社会结构。大数据分析、概率统计、计算机科学及人工智能等领域,都是现代计算范式的延伸。

数学不再仅仅是理论或工具,而是驱动智能化进程的核心力量。如今借助数学模型,我们能够预测经济趋势、优化资源配置、提升医疗水平,甚至在自然语言处理中创建智能对话系统,推动人工智能迎来新纪元。 总结来看,数学塑造现代世界的历程是一个逐步深化的过程。它从抽象的几何体系,发展出精准的测量工具,然后渗入社会经济管理,再进入生产制造,最终成为智能时代的驱动力。数学所代表的计算范式不仅仅是技术的进步,更是一种认识和改造世界的思维方式。它跨越了文化、行业和时代的界限,成为现代文明不可或缺的基石。

面对未来,数学依旧承载着巨大的潜能,指引人类探索未知,创造更加繁荣和智慧的世界。