随着现代信息技术的不断发展,对光速及电磁波传播速度的精准控制需求日益增强。传统的电磁学理论通常认为光速是恒定的,但在特定介质和结构中,通过量子效应或材料工程,可以实现光的群速度调节,进而影响信号的传播时间。最近,科学家们在非互反光速控制领域实现了重大突破,成功利用腔量子磁学装置实现了微波脉冲的方向依赖性快慢光效应。这一发现不仅挑战了传统电磁波传播的对称性认知,也为高效微波信号处理和量子信息技术提供了全新思路。 非互反光速控制即指光或微波脉冲传播速度在不同传播方向上的不对称现象。这种特性有别于传统的电磁感应透明效应(Electromagnetically Induced Transparency, EIT),它往往表现为光速的减慢(慢光)或加快(快光),但通常是方向无关的。

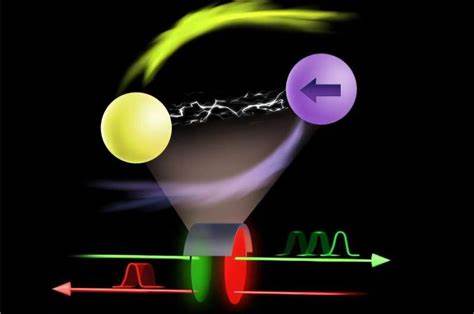

最新研究表明,结合耗散的磁激子-光子耦合机制后,可以实现一种新型的非互反电磁感应透明效应,从而在相同频率和相近幅度条件下达到反向传播时快光与慢光的共存现象。 腔量子磁学作为一种研究微波、磁激子及其相互作用的新兴领域,为实现这种非互反现象提供了理想的平台。磁激子是磁性材料中集体自旋波的量子表现,具有独特的磁-电耦合属性。腔量子磁学装置通过将磁激子与腔内微波光子强耦合,实现了新的耦合模式和能谱结构,使微波信号的传播行为被精确调控。尤其是通过引入耗散耦合机制,非对称的群速度调节成为可能,实现了单频率下的方向性光速控制。 实验中,研究者通过施加外部磁场,调节系统中的磁激子能级和腔光子频率之间的耦合强度,并观测微波脉冲在装置中的传输时间变化。

令人瞩目的是,改变磁场方向不仅翻转了传播方向上快光与慢光的转换开关,还保持了信号幅度的可比性,使得微波信号既可以在一个方向上被显著延迟形成慢光,在另一个方向则快速传播形成快光。这种动态、可逆的非互反调控为未来信息传输路径控制提供了灵活工具。 此项技术的应用前景广阔。首先,在微波信号通信中,信号延迟和加速的精准控制可用于消除传输时延,优化信号同步,增强通信网络的性能和可靠性。其次,神经形态计算领域对时序信息的处理极为依赖,非互反光速控制技术可实现以时延为基础的信号路线选择和处理,提升模拟神经网络的效率与复杂度。第三,量子信号处理则需极高精度的时序控制,利用这种非互反机制,量子信息存储与传输将具备更高的灵活性和安全性。

另外,从基础物理研究角度看,非互反光速控制系统实际上是非厄米系统的一种典型体现。非厄米物理关注开系统中能量和信息的非平衡交换,具有诸多非常规物理现象。将非厄米理论与腔量子磁学结合,研究拓扑态、奇异点等新奇物理效应,将推动光学、磁学与量子信息科学的交叉融合。 实现非互反光速控制并非没有挑战。首先,腔磁子与光子耗散耦合机制的精确调控需要极高的材料制备和腔体设计技术,微小的噪声和温度波动都可能影响实验结果的稳定性。其次,设备的集成与实际应用仍需进一步优化,如何将实验室成果转化为可靠的工程解决方案,是科研与产业界亟需突破的瓶颈。

最后,理论模型的完善也需要继续推进,尤其是在多模耦合、非线性效应及量子退相干的影响方面。 展望未来,随着纳米材料工艺、腔体设计和量子测控技术的进步,非互反光速控制技术有望实现更加精细、复杂的信号处理功能。结合人工智能算法优化系统参数,实时调控光速,实现自适应信号调节,将推动智能通信和量子计算设备的发展步伐。与此同时,更多基于磁激子光子耦合的新型光学器件也将涌现,如单向传输滤波器、高灵敏度磁场传感器等,拓宽应用领域。 总结来看,通过腔量子磁学实现的非互反光速调控,突破了传统电磁波传播的对称性限制,开创了快慢光双向共存的新型物理机制。这一成果不仅丰富了电磁学与量子光学的理论体系,也为信息处理、通信技术和量子计算带来了强大动力。

未来,随着研究的深入和技术的成熟,非互反光速控制有望成为现代科技变革的重要支柱,推动信息时代迈向更高效、更智能的全新时代。