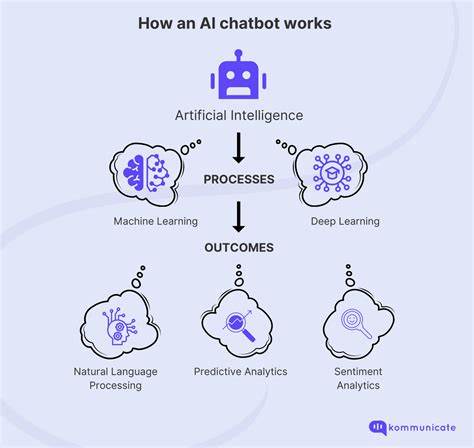

在当今软件开发领域,人工智能技术的迅猛进步为编码工作带来了革命性的变革,从智能代码补全到自动化测试,AI逐渐成为程序员的得力助手。然而,大部分AI工具仍以交互式形式存在,频繁的实时响应虽提高了用户体验,但也带来了输入速度减缓和注意力分散的挑战。针对这一现象,一些技术爱好者和开发者开始探索一种全新的编程方式:通过AI机器人实现类似文献编程(Literate Programming)的构建步骤,以更系统和高效的方式辅助代码生成。文献编程自20世纪80年代由计算机科学家唐纳德·克努斯提出,强调将程序代码与清晰的文档解释相结合,进一步提升代码的可读性和可维护性。传统文献编程允许开发者以自然语言描述代码逻辑,而AI机器人的结合则旨在自动将这些描述转换为可执行的代码段,从而实现“描述驱动代码生成”的构建流程。当前多数主流AI编程助手侧重于基于即时上下文的代码补全和问题解答,然而对于完整的软件构建周期,尤其是需要保持逻辑一致性和代码文档同步的复杂项目,现有工具尚难满足需求。

这是因为交互式AI通常在创作过程中插入代码片段,却难以全局理解程序设计目标以及维护代码和文档的一一映射关系。因此,开发一种能作为构建步骤的AI机制,能够在预设注释或文档中识别开发者预期,并自动补充完整实现代码,同时能生成同义注释解释新增内容,这对于提高开发效率和代码质量极具潜力。比如一种理想的流程是,开发者在代码文件中以明确的注释形式描述每部分功能的预期行为,AI机器人在构建阶段读取文件,分析注释语义,根据指示自动生成目标函数或模块的实现部分,并对新增代码附加注解注明设计动机和实现细节。这样的机制不仅充分利用了自然语言的表达优势,也最大限度地减少开发者在切换编写和查询之间的时间消耗。此外,保持由机器人统一构建生成代码的过程,有助于项目实践中实现构建步骤的可复现性,方便代码回溯和版本控制。类似概念在某些编程语言和工具链中已有初步试验,比如Rust语言社区探索通过宏机制和构建插件将AI编程集成到编译流程中的尝试。

通过定义特定的“llm_fill_in!”宏,程序员可以在函数体内嵌入意图描述,构建时自动调用语言模型生成代码实现。这类尝试验证了思路的可行性,但在用户体验、错误处理和生成代码的多样性控制方面仍待完善。与此同时,不同使用者也针对注释风格保持开放态度,无论是JSDoc、README,还是内嵌注释,只要能准确表达设计意图,均有可能成为AI生成辅助的“输入源”。这种灵活性使得技术选型更适合各类项目需求和开发习惯。采用“构建步骤+自然语言注释”的方法不仅对代码实现深度自动化有帮助,也对代码审查和测试提供支持。AI机器人生成的代码往往附带相应逻辑说明,当出现偏差或超出设计预期时,附加的注释能够帮助开发者快速理解并做出调整,从而建立更好的信任机制,提升整个协作开发效率。

虽然市场上还未诞生成熟的具备完全自动构建功能的AI机器人,这一领域的探索已获得众多顶尖开发者关注。存在技术壁垒主要包括自然语言解析的准确性、上下文理解的连贯性、对代码风格和项目架构的适应能力以及生成代码的安全性和稳定性等方面。但随着深度学习模型及软件工程实践的进步,这些难题正逐步被攻克。未来,我们有望看到集成于编译流程中的智能AI助理,将代码生成与文档编写无缝连接,打造全新的文献编程生态。这不仅能够解放程序员的重复性劳动,也将推动软件开发进入更加智能化、规范化的新时代。综上来讲,AI与文献编程的结合为软件构建步骤带来了新的想象空间。

通过自然语言注释指导自动代码生成,减少人为低层细节负担,促进开发效率和代码质量提升。尽管目前尚处于早期阶段,但随着相关技术日益完善,这种基于构建步骤的智能AI机器人必将成为未来编程的重要发展方向,驱动软件开发迈向更加智慧与高效的未来。