近年来,人工智能(AI)技术在全球范围内快速渗透到社会各个领域,尤其在公共服务和司法程序中获得越来越多的应用。奥地利作为欧洲的重要移民和庇护接受国,也逐渐在庇护案件的处理流程中引入人工智能,以期提高效率、降低成本。然而,最新研究显示,人工智能在庇护案件中的应用并非毫无风险,反而在隐私保护、公正性及人权保障方面存在诸多隐忧。奥地利格拉茨大学(University of Graz)的一项重要研究报告对此展开了深入调查。报告分析了当前奥地利采取的AI技术,剖析了其潜在问题,并对未来技术的使用提出预警和建议。庇护案件涉及申请人身份认证、案件事实核实以及语言沟通等多个环节。

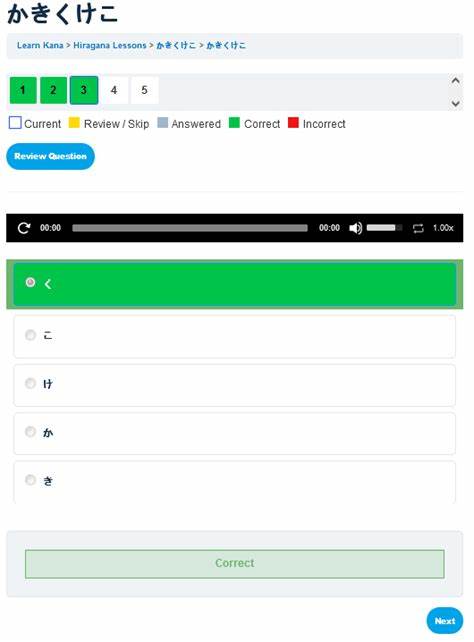

奥地利现阶段主要运用人工智能辅助的手机数据分析、自动翻译以及面部识别等技术。手机数据分析是最具争议的应用之一。对于无法通过常规手段确定身份和迁徙路径的申请人,移民当局会要求上交手机,利用特定软件对通讯记录、国家代码、应用程序和用户信息进行全面分析。通过手机内存储的通话记录、照片、系统设置甚至用户名,执法人员尝试拼凑申请人的身份及其庇护请求的合理性。然而,这种做法引发了学者和人权组织的强烈质疑。手机内的数据量庞大且高度隐私化,涵盖私人照片、社交软件账户及个人偏好等敏感信息。

由于战争、流离失所等特殊情况,申请人常常多人共用设备,给数据归属判断带来巨大困难。此外,这种大规模数据采集几乎没有做到严格区分信息类型,导致大量与案件无关的隐私信息被暴露和利用。相比而言,德国早在2023年便判定类似手机数据分析侵犯基本权利而违法,拒绝继续推行。奥地利的法律自2018年起才开始规范该做法,但姆内多批评仍然存在。尚有规划利用AI技术对照片数据进行分析,进一步加重隐私风险。自动翻译技术是奥地利另一广泛应用的人工智能工具。

庇护申请过程中,许多申请人使用少数民族语言或方言,传统人工翻译力量有限,自动翻译程序因此被引入,从而加快信息交流和文件处理速度。奥地利联邦移民和庇护局(BFA)、欧盟边境执法机构Frontex以及边境警察均使用自动翻译工具,一些社会支持机构也参考这些技术。然而自动翻译固有的缺陷不容忽视。首先,无论对于常见语种还是罕见语言,翻译软件均难以做到完全准确。尤其是方言、口语表达和隐含语义,均易造成误译。其次,翻译程序只能基于概率选择最可能的翻译,无法像人类译员那样根据上下文提出问题或理清逻辑,这大大增加了误解和信息偏差的风险。

第三,自动翻译背后的大数据训练集可能包含历史甚至社会偏见,从而使得翻译结果陷入刻板印象或歧视倾向。报告同时提示,尽管自动翻译降低了人工翻译的人力成本,但所有机器翻译产生的文本最终都需人工复核,否则极易导致错误决定,损害申请人的合法权益。除翻译和数据分析外,面部识别技术也被引入身份核实环节。面部识别依靠摄像头采集图像数据并通过算法匹配,以确认个体身份。这种技术虽在理论上提高了认证效率,却面临严重的道德和技术挑战。隐私权和数据保护是其中最核心的问题。

面部识别系统中的生物特征数据极其敏感,一旦被强制采集,有可能侵犯人类尊严。同时,技术本身存在较强的偏差,特别是在识别深肤色群体及女性时准确度明显降低,这导致特定群体可能被错误识别,加剧不平等待遇。此外,当前欧洲多国推进的《欧洲共同庇护体系》改革计划将更广泛地采用面部识别和生物特征存储,尤其是在Eurodac数据库中增加人脸影像信息。这一趋势虽然提升了移民管理的科技水平,但也放大了技术滥用与监控的隐患。值得关注的是,奥地利政府计划引进方言识别技术,通过分析申请人的语音样本来辨别其原籍国。此项技术尚未实际部署,但已有德国等国在使用。

语言学家指出语言和方言的多样性远比算法识别复杂,错误识别率高且可能对申请人带来严重后果,包括庇护申请被拒。此外,类似自动翻译,方言识别也依赖有限的数据库,质量和覆盖面受限,无法保证公平性。报告总结指出,现有人工智能工具在奥地利庇护审查流程中的应用,虽然赋予了流程一定的效率优势,但无论从技术可靠性、隐私保护、人权保障还是公平性层面看,都存在重大缺陷,且风险远大于潜在利益。许多技术还属于“黑箱”,其决策依据难以追溯和解释,违反了司法透明和证据公开的基本原则。研究人员担忧,庇护申请人可能沦为“信息技术试验品”,测试基于AI的工具,却无法享受到相同程度的保障。此外,奥地利内政部正自行开发更多AI相关工具,如聊天机器人和信息整理工具。

这些新系统如果不充分纳入风险规避机制,将进一步加剧问题。更令人警惕的是未来可能出现的所谓“AI测谎器”,结合声纹、表情等生理指标判定申请人陈述真实性,其风险和争议程度同样极高,极易侵犯隐私并导致误判。纵观全球,人工智能在移民和庇护制度中的应用趋势不可阻挡,但奥地利当前经验表明,技术不能代替深思熟虑的人文法律判断。完善法律框架、提升技术透明度、强化多语言人工服务和保障申请人权益,仍是实现公正高效庇护审理的关键。只有将技术视为辅助工具,而非决定性力量,才能最大限度释放AI潜力,规避不公与歧视。奥地利格拉茨大学的研究提醒政策制定者和社会各界:人权保障不可被科技发展所牺牲,必须正视AI带来的风险,谨慎推进人工智能在敏感领域的应用。

未来,围绕人工智能在庇护审查中的角色,立法、司法与技术研发界应加强对话,探索符合伦理与法律规范的解决方案,保护最弱势群体的权利尊严,推动社会公平与科技进步的和谐共生。