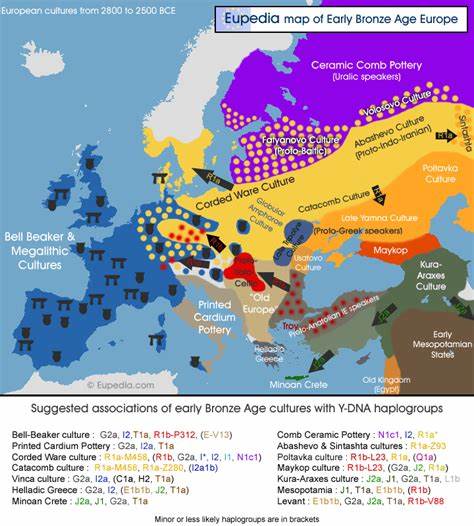

近年来,考古学界对欧洲中部青铜时代的研究取得了突破性进展。由匈牙利伊赫特沃斯·洛兰大学主导的一项最新研究,通过对提斯扎菲雷德-马约罗沙隆墓地出土人骨的详细分析,明确了约公元前1500年左右发生的社会文化转型。这一转型不仅影响了当时人们的饮食结构,还深刻改变了他们的定居模式和社会流动性。研究地点位于喀尔巴阡盆地东部,这里曾先后为两种不同文化群体所利用,包括中青铜时代的弗泽萨博尼文化与晚青铜时代的土冢文化。通过科学方法分析两文化时期的遗骸,为揭示两者之间的变化提供了坚实证据。研究显示,中青铜时代时期,当地居民的饮食相对多样化,不少人能够摄取动物蛋白,可能反映出狩猎与畜牧业并行发展的经济模式。

与此同时,社会成员间的营养差异表明存在一定的社会分层或资源分配不均。到了晚青铜时代,饮食结构趋于单一且营养质量下降,这一变化与一种新粮食作物的引入密切相关——小米的种植开始广泛传播。小米作为一种生长周期短、能量密集的粮食作物,虽可快速补充能量,却难以完全替代传统的蛋白质来源,从而导致整体饮食质量下降。值得注意的是,提斯扎菲雷德-马约罗沙隆墓地的此类小米食用证据是迄今为止欧洲已知最早的,标志着农业技术与食物链的关键性转折。除饮食外,研究还发现社会的流动性显著降低。晚青铜时代之后,居民趋于定居,移民数量减少但远距离迁徙者的比例有所上升,表明与外界的交流方式发生变化。

这种社会动态的变化与当时放弃长期居住的堆积村落密切相关。人们从集中定居点迁往较分散的新型定居形态,这可能反映出社会组织结构的调整或面对环境与政治压力的战略应对。此次研究不仅加深了对中欧青铜时代社会经济转型的理解,也为探索欧洲史前民族迁徙、文化交流和环境适应提供了宝贵数据。通过结合人类学、古植物学和地球化学等多学科手段,科研团队揭示了一个复杂且多维度的历史进程。更广泛地讲,这些发现促使学界重新思考史前时期农业、饮食习惯以及社会结构的演变路径,也推动了对跨区域文化互动网络的深入探讨。亟需进一步研究的是,在此转型背后的驱动力是如何与气候变迁、创新技术传播及人口动态相互作用的。

将来的工作可能聚焦于环境样本分析与遗传学数据的整合,以更细致地描绘这一时期人类的生态与社会景观。此外,这项研究对现代社会理解人类与环境关系、文化多样性保护及粮食体系演变等议题均具有启发意义。总之,位于东匈牙利的提斯扎菲雷德-马约罗沙隆考古新发现,展示了青铜时代中欧地区一场深刻的历史变革,其重要性远超单一地区,对理解欧洲古代文明的形成与发展具有重大意义。未来,随着考古技术的进步及跨学科合作的加强,我们有望在揭开史前文化神秘面纱的道路上走得更远。