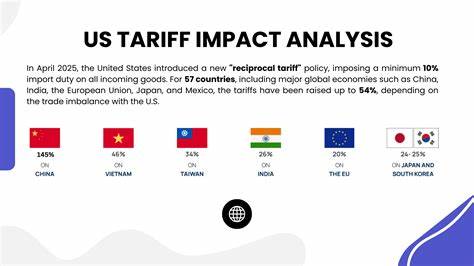

近年来,随着全球贸易形势的复杂变化,美国政府出台了一系列加征进口关税的政策,旨在保护本土产业,减少贸易逆差。然而,通用汽车(GM)最新公布的财务报告显示,公司因关税导致了高达11亿美元的利润损失,这一数据不仅震惊了业界,也进一步印证了一个重要事实:美国普通消费者正是这些进口税的最终买单者。 通用汽车作为美国最大的汽车制造商之一,其利润的显著下滑警示着整个行业受到贸易政策的影响。尽管GM在最近一个季度内超出市场预期实现盈利,但由于进口关税的压力,公司利润仍出现了明显下降。销售额相比去年同期下降2%,利润从29亿美元掉至19亿美元,其中关税带来的直接影响达到11亿美元之巨。 这些关税政策主要针对来自海外特别是韩国、欧洲等地区的汽车及零部件,而GM在紧凑型汽车方面严重依赖韩国制造,这种依赖使其在关税面前显得尤为脆弱。

为了应对这一巨大压力,GM已宣布计划向美国本土制造厂投入40亿美元,提升国产产能,试图通过扩大国内生产抵消进口成本的飙升。然而,转型需要时间,短期内关税的影响仍难以缓解。 不仅仅是通用汽车,旗下拥有Jeep、Ram等品牌的Stellantis集团也面临严峻挑战。其在今年上半年遭遇27亿美元的净亏损,且因北美销售滑坡和早期关税影响而蒙受超过3.5亿美元的损失。这些数据共同表明,美国汽车制造业正处于多重压力之下,进口关税无疑成为压垮企业盈利的重要因素。 更令人注目的是,尽管美国财政部今年凭借进口关税收入攫取了创纪录的1000亿美元资金,但进口商品价格却没有明显降低。

分析人士指出,这表明出口商并未承担关税成本,而是由进口商甚至最终消费者来买单。德意志银行分析师George Saravelos指出,从整体宏观经济数据来看,美国消费者实际上承担了大部分关税成本,然而消费者物价指数(CPI)仅显示出有限的通胀压力,这意味着进口企业更多是压缩自身利润率以吸收关税,而非将全部成本转嫁给消费者。 这背后的经济逻辑复杂且发人深省。进口企业面临两难境地:若将关税完全转嫁给消费者,产品价格上涨可能导致销量大幅下降,进一步伤害企业收益;反之,自身吸收关税则压缩利润空间,影响企业扩张和投资决策。企业在权衡之下选择部分吸收成本,部分转嫁,最终令普通美国民众负担通过物价和税收两方面体现。 长期来看,这种关税政策对美国经济的影响可能深远。

首先,企业将在财务预算中更加保守,减少研发投入和创新步伐,影响产业升级和国际竞争力。其次,消费品价格上涨压缩了家庭可支配收入,削弱消费能力,而消费作为美国经济的主要驱动力,必然影响经济增长质量和速度。 特朗普政府推行重工业回归的初衷虽然受到部分产业界和选民的欢迎,但现实中的效果却同时暴露出贸易保护主义的弊端。加征关税并未显著提升国内制造业的利润率,反而因进口成本上升带来连锁反应,影响供应链多元化和全球合作。以汽车制造业为例,产业链高度全球化,任何单一环节的关税变动都会导致整体成本攀升,企业难以摆脱。 此外,国际贸易关系也面临恶化风险。

美国对进口汽车加征高达25%的关税,引发贸易伙伴国的强烈反弹和报复性关税,进一步加剧贸易摩擦。各国采取对等措施,使全球汽车市场竞争环境更加复杂,使美国出口面临更多不确定性和挑战。 面对这些挑战,美国汽车行业巨头纷纷调整战略,加速在本土进行产能扩张和新技术投资。除了增建制造基地,推动电动汽车和智能化技术发展成为行业共识。GM计划未来几年大额投资新能源车及自动驾驶领域,希望借助科技创新实现产业转型,同时规避国际贸易壁垒带来的风险。 然而,经济学家普遍认为,单靠企业自身努力难以完全消解关税负担带来的影响。

政府需要在贸易政策、税收制度及产业支持政策上进行精细化调整,促进国际合作,避免单边贸易保护主义导致的负面连锁反应。只有这样,才能保障美国经济的稳定增长和全民福利的提升。 综合来看,通用汽车因进口关税蒙受巨大损失,正是美国广泛面临贸易政策冲击的缩影。关税政策的初衷与实际效果之间存在明显落差,美国消费者和企业成为背后承担风险和成本的主体。未来如何平衡保护本土产业与维护开放贸易,将是美国政府和产业界亟需解决的重要课题。关税带来的教训提醒我们,全球产业链高度联动,没有哪个国家和企业能够单独幸免于全球化带来的机遇与挑战之间的复杂博弈。

美国汽车行业的现状与挑战,是贸易政策在全球化背景下的真实写照。只有通过创新、协作以及理性制定政策,才能真正实现经济的可持续发展,让消费者和企业得以共享经济增长的成果,而非成为政策成本的牺牲品。