音乐作为人类文化的重要组成部分,不仅仅是娱乐的工具,更是影响认知功能,尤其是记忆的重要因素。近年来,研究表明,情感音乐能够有效提升记忆力,但其效果却因个体差异而异。这种现象引发了广泛的关注,促使科学家们深入探讨音乐与记忆之间复杂的联系。了解情感音乐如何影响记忆,以及不同人群之间的差异,有助于我们更好地利用音乐来增强个人和教育环境中的记忆表现。 情感音乐指的是能引发强烈情绪反应的音乐,它通常包含旋律、节奏和歌词等元素,通过刺激大脑中的情感中心,促使记忆过程更加高效。这种音乐能够激活杏仁核和海马体等大脑区域,这些区域负责处理情绪和形成长期记忆。

正因如此,情感音乐在增强记忆的过程中扮演着关键角色。 情感音乐对记忆的积极影响主要体现在几个方面。首先,情绪的激发本身就有助于信息的编码。情感体验可以提高注意力集中度,使得信息处理速度加快,存储更为深刻。其次,情感音乐通过增强多感官的刺激,使得记忆内容更易于与音乐节奏和旋律结合,形成联结,从而促进回忆。此外,音乐还能缓解学习过程中的压力和焦虑,创造更为舒适的学习环境,这对于记忆的巩固至关重要。

然而,情感音乐并非对所有人都有同样的助益,个体差异成为影响效果的关键因素。文化背景、个人音乐偏好、情绪状态以及认知风格等方面的差异,都可能导致同一段音乐对不同个体产生截然不同的影响。举例来说,某些喜欢古典音乐的人在聆听这类音乐时,可能会体验到深刻的情绪共鸣,记忆表现因此提升;而对于不熟悉或不喜欢这种类型音乐的人,情感激发较弱,增强效果自然有限。 此外,情绪状态本身也直接影响音乐的记忆增益效果。当个体处于积极情绪时,情感音乐往往能够进一步放大这种积极状态,使记忆更加牢固。反之,若处于消极情绪,音乐可能并不能有效提升记忆,甚至可能带来反效果。

情绪调节能力较强的人,能够从音乐中获益更多,反映出个体在情绪处理上的差异是影响音乐与记忆互动的重要因素。 年龄是另一个影响情感音乐提升记忆效果的关键变量。儿童和老年人在情感音乐的促进作用下,记忆表现的提升趋势较为明显。这可能与大脑发育和老化过程中情感处理方式的变化有关。对于儿童,情感音乐不仅促使记忆形成,还能增强学习动机和兴趣;而对于老年人,音乐则成为保持认知活力的一种有力手段。 从实用角度看,将情感音乐融入学习和记忆训练中,需要因人而异地选择适合的音乐类型和时间。

例如,学习新知识时,如果能够搭配令自己情绪愉悦且富有调动性的音乐,能够显著改善信息吸收和记忆效果。同时,避免在情绪低落或压力过大时聆听可能引发负面情绪的音乐,否则可能适得其反。 研究还指出,主动参与音乐制作或演奏比单纯的聆听更能增强记忆力。通过演奏音乐,人们能够更深度地情感参与,增强注意力和认知控制,促进记忆编码和提取。因此,鼓励进行音乐学习和实践,是提升记忆的有效途径之一。 另一个值得关注的方面是音乐与语言记忆的结合。

语言学习者利用与情感音乐相结合的记忆训练,往往在词汇和语法学习上表现出更好的长期记忆效果。这表明情感音乐不仅对一般记忆有益,也可以专门用于语言学习领域,帮助人们更加高效地掌握第二语言。 值得注意的是,过度依赖音乐辅助记忆,可能导致一种音乐依赖现象,即个体在无音乐环境下记忆表现大幅下降。因此,如何合理利用情感音乐,在提升记忆的同时避免依赖性,是今后研究和实践中需要权衡的重要问题。 总的来说,情感音乐作为一种独特的认知工具,展示了极大的潜力帮助人们提升记忆力。科学揭示了情感音乐通过激发大脑情绪区域,促进信息编码与记忆巩固的内在机制。

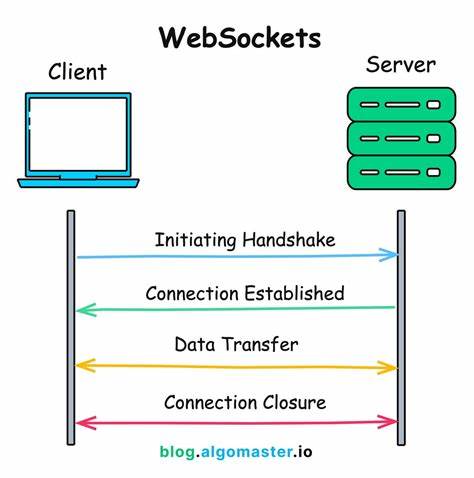

然而,效果的发挥高度依赖于个体的文化背景、音乐偏好、情绪状态以及年龄和参与方式等多重因素。理解并尊重这些个体差异,是实现音乐记忆辅助最大化的关键。 未来,随着神经科学和心理学研究的不断深入,个性化音乐记忆增强方案将更加普及。新技术如脑波监测与人工智能推荐系统,或将使音乐记忆辅助更精准、更高效。教育、康复、语言学习等领域都将从中获益,帮助更多人利用情感音乐提升认知功能和生活质量。 因此,关注自身对音乐的情感反应,选择适合的音乐类型,将情感音乐巧妙地融入学习生活,既是科学的建议,也是提升记忆力的智慧策略。

情感音乐与记忆的美妙连接,正等待你去探索与体验。