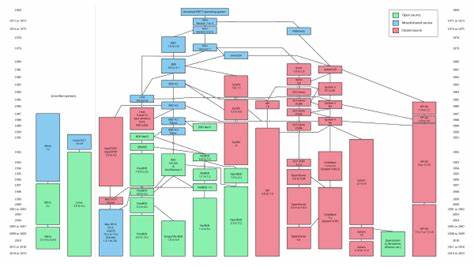

Unix操作系统自诞生以来便是计算机世界中的重要里程碑,尤其是其第七版(V7)被许多技术爱好者视为Unix理想状态的象征。然而,尽管V7版本因其简洁和实用性受到高度评价,Unix却并未停滞不前,相反,它经历了持续且必要的演变。这种演化不仅是技术发展的必然结果,更是为了满足日益增长和多样化的用户需求,以及应对计算环境中不断变化的挑战。深入了解Unix自V7以来的演变,有助于我们全面认识操作系统的发展轨迹和适应力。V7 Unix的简洁背后包含着诸多限制。尽管当时的设计思想强调简单性和高效性,但功能上的瑕疵和性能瓶颈逐渐显现。

比如,当时的文件命名限制为短文件名,这在如今的计算环境下显然不敷使用。网络功能的缺失也是显著的短板,远远无法满足现代计算机连接和数据交换的需求。与现代操作系统相比,V7缺少对脚本解释器的内核支持,如对脚本文件头(#!)的识别,这在如今已是基本且重要的功能。此外,进程管理方面,V7无法支持一个进程同时归属于多个进程组,这种限制影响了多任务处理和系统资源调度的灵活性。性能方面,V7的文件系统虽设计简单,但在面对大规模数据访问和高负载时性能损失明显,随着时间推移,这些问题愈发突出。面对这些限制,Unix的发展面临两条道路:要么停滞不前,逐渐被新系统取代;要么突破边界,应对用户不断扩大和多样化的需求。

显然,Unix选择了后者。后续的Unix版本逐步引入网络支持,完善的文件系统结构,以及丰富的进程控制机制。内核参数和系统调用不断扩展,脚本支持逐渐成为内核功能的一部分,极大提升了系统的灵活性和自动化能力。与此同时,为了保持向后兼容,Unix技术推动者不得不在创新与传统之间权衡,这造成了设计上的约束,也孕育出复杂的历史包袱。向后兼容的需求虽然保证了老旧软件的可用性,却让系统难以在根本上进行革命性的改造。正是在这种权衡下,Unix尽管实现了大量功能的进步,但也出现了令人诟病的复杂和冗余成分。

一个典型的案例是BSD套接字API,虽为网络通信奠定基础,却因设计上的各种不足,成为了开发者吐槽的焦点。即便如此,推动Unix发展的工程师们不能被简单视为粗心或无能;他们在有限条件下做出理智选择,努力引领Unix走向更广阔的应用前景。作为Unix演进的另一个尝试,Plan 9操作系统值得特别一提。它代表着‘Unix没有向后兼容负担’的理想状态,试图从根本上重新设计操作系统架构。Plan 9非常聪明且前瞻,但因缺乏传统Unix的生态支持以及用户基础,其影响力难以撼动主流市场。互联网兴起后,这种种挑战更为显著,使得Plan 9成为研究者和极客们的心头好,而非广泛采用的系统。

回顾Unix的演进历史,可以看出一个核心事实:Unix必须自我更新以适应时代需求。其实,技术的进步永远被现实需求与开发环境塑造。比如性能需求推动文件系统重构,用户体验需要内核支持shell脚本,而多进程操作条件促使多进程组支持成为必备功能。这些改变体现了技术适应性的本质,也是Unix能够在计算机操作系统领域保持生命力的关键。值得一提的是,Unix演变过程伴随着技术人员大量对权衡和创新的反思。他们参与设计、编码和测试,追求尽可能优雅且实用的方案,即便环境复杂和限制严峻。

在这个意义上,批评往往应指向那些限制创新的外部环境,而非制作系统的技术团队。C++等其他编程工具的演化同样经历了类似的发展困境。Unix的经验向我们展现了大型软件系统在现实世界中发展的真实模样:不断被内部和外部因素塑造,充满折衷和层叠。今时今日,Unix的许多核心理念和架构依然影响着现代操作系统的发展,包括Linux、macOS以及BSD等。它们都继承或改良了V7以来的原则,同时融入现代技术需求。Unix不只是一套操作系统,它更像是一种思想传承和技术积淀。

总结来看,Unix为何必须自V7版本以来演化,原因在于原始设计的局限性,随时代推移用户功能与性能需求的提升,以及技术环境的不断变化驱动。每一次改进都根植于应对现实挑战,既是理性选择的产物,也是软件进化不可避免的过程。Unix的故事告诉我们,在技术发展中,坚持理想与面对现实需要兼容并进,才能造就持久的生命力和广泛的影响力。理解Unix的历史,有助于更好地认识现代操作系统的设计哲学,同时给予我们在软件架构与创新实践上宝贵的启示。