市场和非市场机制:应对气候变化的新策略 随着全球气候变化挑战的不断加剧,各国正积极探索多种有效的应对机制,以降低温室气体排放。市场机制和非市场机制是当今国际社会普遍讨论的两种主要手段。它们各自的特点和优势,不仅关系到气候政策的制定和执行,也直接影响到全球可持续发展的目标实现。 市场机制的核心是通过设定温室气体排放的上限,来创造一种可交易的权利。简单来说,这意味着各国或企业在碳排放方面被限制在一定的配额内。当某些国家或企业的排放量低于其配额时,它们便产生了“剩余”的排放权,可以将这些排放权出售给排放量超过配额的另一些国家或企业。

这种交易机制被称为“排放交易”或“上限与交易”(cap and trade)。通过这种方式,市场机制为参与者提供了一个灵活的减排方案,同时也激励了企业加大减排投资。 以《京都议定书》为例,国际社会曾创建了三种主要的市场机制。其中,排放交易是一种普遍运用的市场方式。此外,《京都议定书》还推出了清洁发展机制(CDM)和共同履行(JI)等项目机制。这些机制不仅在数量上推动了气候减排项目的实施,更重要的是它们为发展中国家的可持续发展注入了新的活力。

根据统计,CDM机制下,已有超过8000个项目在111个发展中国家注册,包括风能项目、公共交通项目等,极大促进了绿色技术的传播和应用。 然而,市场机制并非解决气候变化的唯一途径。非市场机制同样在应对气候变化中发挥着重要作用。非市场机制的开发正是基于对市场机制局限性的反思。虽然市场机制能够创造金融激励,但它也有可能导致某些国家或企业通过购买排放权来“逃避”自身应尽的环保责任。这就促使各国开始思考如何在不依赖市场交易的情况下,加强气候行动的合作。

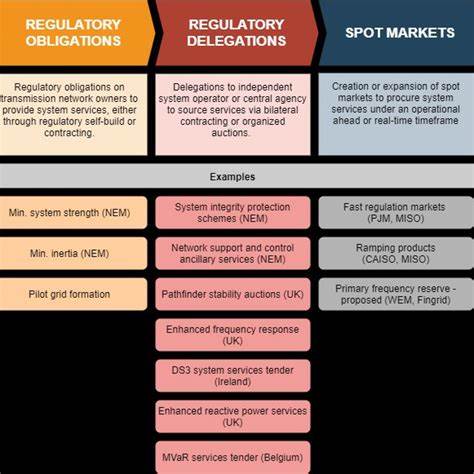

《巴黎协定》正是对上述问题的回应。各国在巴黎会议上达成共识,认识到需要借助合作来进一步提升减排的雄心。这种合作可以通过各种形式实现,如国际间的政策协同、资本投资、技术转让等。而非市场机制就是在这一背景下被提上日程的,它强调的是国家间的合作与支持,而非单纯的经济交易。 在《巴黎协定》第六条中,各国同意创造一个新的市场机制,以借鉴以往机制所得到的经验教训。同时,各国还同意建立一个框架,以确保非市场机制的有效运作。

这一框架的具体细节尚待进一步讨论,但许多国家已表达出对通过非市场机制促进气候政策合作的意愿。非市场机制可能涉及多种形式的合作,包括有效的气候政策、税收措施、技术合作等,从而共同应对全球气候挑战。 一个重要的非市场机制例子是通过设定碳税来减少排放。通过对碳排放征税,政府能够在一定程度上改变企业和个人的行为,鼓励更多的绿色投资和可再生能源的使用。这种政策不仅能够直接降低温室气体排放,还有助于推动经济向低碳转型,为可持续发展铺平道路。 在全球气候治理的过程中,市场机制和非市场机制并不是对立的,而是相辅相成、互为补充的。

市场机制提供了灵活的减排方案和经济激励,而非市场机制则强化了各国间的合作,确保减排目标的公平和可持续。因此,未来的气候政策应充分考虑这两种机制的结合,以形成全方位、多层次的应对策略。 随着气候变化的紧迫性日益加剧,各国必须共同努力,通力合作。市场和非市场机制的结合,将为应对气候变化提供新的解决方案,帮助世界实现可持续发展目标。通过这种方式,我们不仅能够有效地减少温室气体的排放,更能够为我们的子孙后代创造一个更加美好的地球。 在这场全球范围内的气候拉练中,市场和非市场机制的创新与实践,将成为每一个国家、每一个企业、乃至每一个个体不可或缺的一部分。

我们需要勇于探索和尝试新想法,以提升合作的效率和效益。无论是通过市场交易的灵活性,还是通过非市场合作的强大支持,所有这些努力的最终目标只有一个:即应对气候变化的挑战,保护我们赖以生存的地球家园。