科学研究的核心在于发现和验证真理,再现性则是衡量科研成果可靠性的关键指标。然而,近期由巴西科研团队牵头开展的一项雄心勃勃的再现性项目却揭示了令人担忧的事实:大量备受关注的生物医学研究成果难以被成功复制。这一发现不仅引发了全球科研界的广泛关注,也促使科学家和管理者重新审视学术研究的根本问题。 这项独特的再现性研究项目不同于以往专注于某一学科的探索,它选择跨越多个领域,聚焦于普遍适用的科研方法,而非某个具体领域的单一实验。该项目旨在评估当前生物医学领域发表的研究中,有多少能够被独立实验室按照相同的实验设计和标准条件,复现出原始结果。结果令人震惊,数十项著名的生物医学研究未能被成功复制,这极大挑战了这些研究的可靠性,也动摇了公众以及专业学术领域对现有科研体系的信任。

导致复制失败的因素多样且复杂。首先,部分研究缺乏充分透明的实验数据和方法描述,导致独立研究者无法精确重复原始实验流程。其次,科研发表环境往往强调创新和显著性,给研究者带来了过度追求积极结果的无形压力,从而可能导致选择性报告、数据修饰甚至是研究偏差。再者,科研资源分配不均和实验设计的复杂性亦增加了复制的难度。 这场再现性危机并非孤立现象。近年来,全球各地的再现性测试也频频出现类似问题,尤其是在心理学、药理学以及癌症研究等领域。

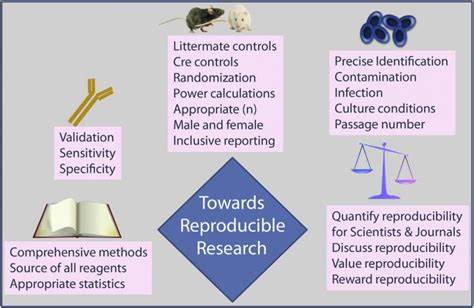

因此,巴西的这一项目为科研界敲响了警钟,也成为推动科学改革的重要催化剂。 面对再现性难题,科学界正在积极寻求解决方案。首先,提升研究设计的严谨性成为共识。严格的对照、盲法实验和足够的样本量是避免假阳性结果的关键保障。其次,推动数据共享和开放科学文化,使得原始数据、实验步骤和分析代码对所有科学家公开,增强透明度。第三,加强学术期刊和资助机构的责任感,鼓励发表复制研究并接受负面结果,以缓解发表偏倚现象。

同时,科研评价体系也需要从单纯依赖高影响因子的发表转向更加重视研究质量和开放性成果的综合考量。 此外,培养科学伦理和职业道德教育同样重要。研究者应自觉遵守科研诚信原则,坚守严谨求实的科学精神。科研机构和高校应加强对研究方法学及伦理的培训,打造良好的科研氛围。 这次由巴西团队主导的再现性项目,不仅展示了跨学科合作的重要价值,也彰显了全球科研共同体面对挑战时的责任感。唯有全社会、学界和政策制定者通力合作,完善科学研究的基础设施和监管机制,才能逐步修复受损的信任,提升科研成果的真实价值。

总体来看,再现性危机反映的是现代科研发展过程中亟需解决的深层次问题。改善科研环境,保障研究方法科学严谨和数据透明公开,不仅对生物医学领域,对于整个科学界的健康发展都至关重要。未来的科学研究应当基于稳固可信的实验基础之上,推动知识积累朝向更加真实和有益的方向不断迈进。 巴西这一重要项目的失败经验虽然令人遗憾,却为全球科研改革提供了宝贵启示。研究人员、出版机构和公共管理部门均需从中汲取教训,采取多维度综合行动,以确保科学研究的可持续性和公信力。只有如此,科研才能真正服务于人类健康和社会进步,发挥其应有的积极作用。

。