在工程管理领域,一对一(1:1)会谈被誉为管理者最有价值的工具。犹如医生的听诊器和机械师的扳手,一对一会谈是工程管理者沟通和发现团队问题的“标志性”手段。表面上,一对一只是两个人之间的私密会议,但当这种会谈得到有效执行时,它能够提前揭示潜在问题,从而避免风险的扩大,指导管理者聚焦团队真正需要解决的核心难题。对工程管理者来说,理解如何开展高质量的一对一会谈以及避免常见误区,尤为关键。 一对一会谈的根本目的是倾听工程师的声音,让他们感受到被理解和重视。在团队会议中,许多问题往往难以浮现,工程师们或许因内向、问题看似微不足道,或未意识到某些现象背后潜藏更大风险而选择沉默。

与工程师单独对话,管理者可以尽早发现团队的瓶颈和隐患。例如,工程师亲身经历代码开发和产品交付流程,能最先察觉工作中的技术障碍和流程痛点,从而为管理者提供珍贵的第一手信息。 良好的一对一会谈不仅关注技术层面,更注重工程师的心理状态和工作感受。了解他们对当前项目的看法,他们工作的意义感以及个人成长的期待,是激发其积极性的关键。团队成员对项目使命是否认可,是否感受到自身贡献对整体目标的价值,都会影响他们的工作投入度与满意度。此外,管理者需要关注工程师的职业发展,探讨公司在支持他们技能提升和职业路径规划上的角色。

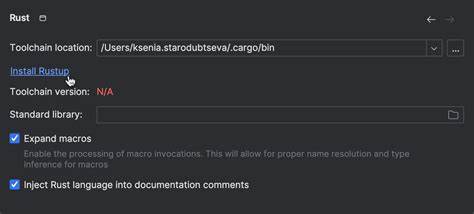

通过这些关注点,管理者不仅能够提升团队凝聚力,也能有效降低人员流失率。 与此同时,一对一会谈还需探讨阻碍工作进展的瓶颈。无论是技术上的难题,如不合理的工具链、积弊难除的技术债务,还是频繁的火线处理和紧急事件,都会大幅影响团队效率。除此之外,非技术类的障碍同样不可忽视,例如会议疲劳、繁琐的流程和过度的官僚主义,这些都会耗散团队的创造力和执行力。通过持续倾听和反馈,管理者能够逐步掌握影响团队绩效的多重因素,形成精准的改进方案。 成功的一对一会谈要求管理者展现真实的好奇心,通过开放式的提问引导对话。

让工程师主导议程,从聊个人生活入手,如旅行、宠物等话题,逐渐衔接到工作中的挑战和兴趣点,有利于营造轻松且安全的沟通氛围。对于性格内向或不善言辞的成员,管理者应保持耐心和持续的沟通频率,避免因为一时的沉默就轻易下结论。例如,短暂的15分钟交流并非真正反映了其内心世界,多次稳定的一对一定期会谈能够促使对方逐渐敞开心扉。 收听和理解是管理者在一对一中的必备技能。一个普遍的误区是认为每条反馈都需立即采取行动,实际上,有时团队成员只是需要一个倾诉的空间。面对抱怨,管理者不必急于辩解或立即解决,而应通过表达共情和不同视角引导对话,探讨解决路径,比如引入第三方协助或优化客户沟通流程。

通过这种方式,建立信任关系比立刻行动更为重要且有效。 对一些管理者而言,一对一会谈往往变成机械化的形式主义。他们对会议的定位错误,甚至认为一对一只是例行的工作汇报,这种做法不仅效率低下,还会使会议失去价值。事实上,工作状态更新应在团队层面进行共享,防止信息孤岛。及时的具体反馈也不宜在一对一中推迟处理,而应在事件发生后私下沟通。把一对一会谈定位在讨论更深层次的成长话题和关系建立上,才是其真正意义所在。

此外,避免严格遵循陈旧的模板也是成功一对一的重要因素。模板可以作为对话引导的起点,但不应成为死板的脚本。管理者应灵活调整对话内容,尊重工程师当前关心的议题,让他们自由表达想法。若遇到工程师话题较少或表达简短,管理者需要用心倾听而非填满每一个沉默,只有工程师主导谈话,会议才能达到良好的互动效果。 一对一会谈的频率应该根据不同成员的需求调整。并非每个人都需要每周会谈,也不是所有人都适合长时间或频繁的交流。

如果会谈感觉无效,适当拉长两次会谈的间隔;若经常感到时间不够,可以考虑延长会谈时长。最关键的是保持固定和稳定的节奏,向团队成员传递管理者对他们的承诺,避免无故取消,这是尊重和信任的最好体现。 对于非直属下属的同事如设计师、资深工程师,或者其他团队的成员,一对一会谈则更加轻松并更具策略意义。这类会议有助于管理者获取跨团队视角,发现协同机会,了解组织内不同角色的挑战和资源。同时,也利于管理者拓展人际关系网络,获得宝贵建议,优化决策。这样的多元化沟通保障了团队发展的多方面信息和支持。

总而言之,高效的一对一会谈是工程管理中的艺术,它要求管理者具备耐心、倾听和同理心,创造一个开放与安全的环境,使工程师乐于分享想法和挑战。牢记,会议的重点是工程师而非管理者,内容应聚焦于激励成长和解决深层问题,而非单调的汇报与反馈。通过灵活调整节奏和形式,持续投入时间和关注,管理者能够以一对一为桥梁,增强团队凝聚力,提升工作表现,创造积极向上的团队文化。