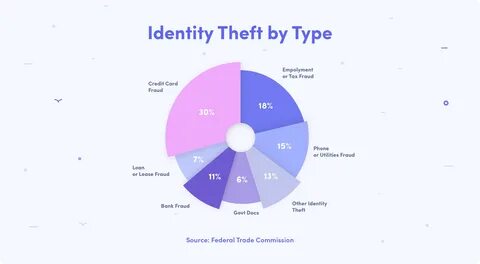

近年来,随着互联网和数字服务的迅猛发展,身份盗窃问题愈发严重。根据Yahoo最新发布的一份权威报告显示,身份盗窃案件呈现显著增长趋势,涉及的受害人数与案件类型都比以往更多样化和复杂化。如何有效防范身份被盗、提高个人信息安全意识,已成为当前社会亟需关注的重要课题。 首先,什么是身份盗窃?身份盗窃指的是不法分子未经授权,利用他人个人信息如姓名、身份证号、银行卡信息等进行欺诈,造成受害者财产损失和信用受损。这种犯罪方式多样,包括网络钓鱼、数据泄露、恶意软件破解以及社会工程学攻击等。 Yahoo报告指出,身份盗窃案件增长的主要原因有以下几个方面: 1. 数据泄露频发:许多企业和平台因安全防护不足,导致用户敏感信息被黑客窃取,信息外泄成为犯罪分子的“原材料”。

2. 数字支付普及:随着电子支付和移动支付的广泛应用,攻击者更容易通过电子渠道获取用户账户信息。 3. 社交工程攻击:欺骗用户主动提供关键信息的手段,例如伪装成银行工作人员、发送假冒邮件,迷惑受害人透露密码。 4. 法律法规滞后:部分地区对数据保护和网络安全的立法及执行力度不足,给犯罪行为留下可乘之机。 面对身份盗窃日益严峻的形势,普通用户应如何保护自己?专家建议采取以下几个关键措施: 1. 加强密码管理:使用复杂且唯一的密码,避免在多个平台重复使用相同密码,定期更换密码并借助密码管理工具保存密码。 2. 启用双重认证:开启账户的两步验证功能,在登录时增加额外的安全层次,大幅降低被盗风险。 3. 谨慎点击链接和下载附件:对于来历不明的邮件、短信,不轻易点击其中的链接或下载附件,避免感染恶意软件。

4. 关注账户异常:定期查看银行、信用卡及各类账户的交易记录,发现异常及时联系相关机构处理。 5. 保持软件更新:及时更新操作系统和应用程序,修补已知安全漏洞,防止攻击者利用弱点入侵。 此外,企业和平台也需履行相应的责任,提升安全技术水平。加密用户数据、建立完善的安全监控系统、增强员工安全培训和意识,都是抵御身份盗窃的关键环节。 政府层面,应进一步完善法律法规,强化数据保护条例,加大对身份盗窃犯罪的打击力度。同时,推动公众安全教育,提高整个社会的信息安全意识。

总的来说,身份盗窃已从单纯的个人隐私问题,演变为影响社会经济秩序的重大风险。每一个网络用户都应增强警惕,采取科学有效的防护措施,保护自身信息安全。只有政府、企业和个人三方协同努力,才能切实遏制身份盗窃的蔓延,构建更加安全可信的数字环境。 未来,随着技术持续进步,人工智能、大数据等技术也将在防范身份盗窃中发挥更加重要的作用。通过智能风险监测与分析,可以在攻击发生前识别潜在威胁,从源头切断犯罪链条。我们期待一个更加安全、智能的网络世界,为每位用户提供坚实的信息保护屏障。

。