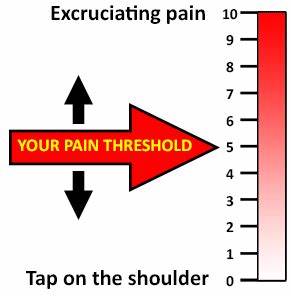

在我们日常生活中,声音是不可或缺的一部分。无论是鸟儿的歌唱、街道上的喧嚣,还是音乐的旋律,这些声音在我们的生活中扮演着重要的角色。然而,声音的强度并不是无限制的。对于某些人来说,声音的强度达到一定阈值时,便会产生疼痛,这一现象被称为“痛阈”。 在耳科和心理声学领域,痛阈指的是对于大声音的强度水平,通常在115到140分贝(dB)之间。当声音达到这一级别时,许多人会感到耳朵的剧烈疼痛。

根据相关研究,某些患有超声敏感症(hyperacusis)的人,对声音的耐受能力要远低于此范围。超声敏感症是一种对日常声响异常敏感的病症,这使得这些人在面对普通音量时,也可能感受到不适甚至疼痛。 低于痛阈的声音有时会引发不同的感受。在这方面,听觉的敏感性往往以阈值为标志。声波的强度还有两个重要的阈值:感知阈值和不适阈值。感知阈值是指人耳能够感知到的最小声音强度,而不适阈值则是指开始感到不适的声音强度。

研究表明,随着听觉的适应性提高,人们在面对此类强声时呈现出不同的反应。据Edwin B. Newman的研究显示,初次接触大声的听众通常会在125 dB时感受到不适,而有经验的听众则能够忍耐到135到140 dB。 然而,尽管个体之间存在差异,许多耳科医生仍然达成共识:无论在何种情况下,未经过保护的耳朵都不应接触到135 dB以上的声音。长时间接触这样强度的声音可能会导致听力受损,甚至造成不可逆转的听觉损伤。 痛阈的研究不仅在耳科医学上有着重要的意义,也为人们深入理解声学创伤、损害风险标准等提供了理论依据。在当今社会,随着科技的发展,噪音污染的问题愈发严重,如何保护我们的听力,避免在高噪音环境中造成损伤,成为了必须面对的挑战。

从音乐会现场到交通繁忙的街道,在这些地方,声音的强度时常超过痛阈,给予我们无形的压力。 此外,科学家们也通过不断的研究深入探讨听觉的心理学。例如,声音对人的情绪、认知和生理反应的影响都成为了相关研究的重要课题。丰富的听觉刺激不仅影响我们的情感状态,还能提升注意力和工作效率。然而,当这些刺激到达痛阈时,便可能转化为负担,形成对心理和生理的双重考验。 值得注意的是,痛阈并不仅仅是一个生理现象。

在文化和社交背景中,声音的意义也在不断变化。在某些文化中,爆轰的音乐被视为热情与活力的代名词,然而在另一些文化中,过高的噪音则可能被视为失礼。声音的强度如何影响人们的社交互动及文化认同,这一话题的重要性不言而喻。 那么,公众对保护听力的意识是否足够呢?在现代社会,防护耳塞的使用逐渐普及,但仍有许多人对痛阈的理解不足。许多人在参加音乐会或嘈杂环境时,未能意识到声音的强度可能已经对他们的听力造成了风险。因此,加强对痛阈的认知以及提高公众的耳部保护意识,尤其是在儿童和青少年中是至关重要的。

为了提高公众对这一问题的重视,相关机构和专家应当积极开展宣传教育活动,提供关于痛阈及其影响的知识。一方面,可以通过组织讲座、研讨会等形式,向人们传达保护听力的重要性;另一方面,也可以通过社交媒体和网络平台,发布相关的知识科普文章,让更多的人了解到声音的危害。 总的来说,痛阈不仅是一个生理学的概念,它还与我们的生活息息相关。理解痛阈及其背后的原理,不仅能够帮助我们更好地保护自己的听力,还能倡导形成一个更为健康和谐的生活环境。随着科学技术的不断进步,相信我们会在听觉健康的保护上取得更大的进展。保护听力,从我做起,为了更美好的生活!。